2018年11月30日

■特別史跡基肄城跡の修理

11月29日(木)午後、基山町文化財保護審議会委員を務める当会の副理事長が、基山町教育委員会より今夏の豪雨にて被災した特別史跡基肄城跡の修理に関して、指導助言を求められたことに対し、担当者とともに被災箇所に行き、指導を行いました。被災した箇所は、今年度から来年度にかけて治山ダムが建設される計画で、数基のダムが建設されます。特別史跡ということもありますが、下流の丸林地区の方々の安全を考慮しなければなりませんので、一日も早い施工が望まれるところです。一方で、基肄城跡の遺構と史跡景観の保全も課題であるため、その両立が図れないものかという基山町教育委員会担当職員の悩みを解決すべく、一緒に現地にて考えました。

●土砂崩壊を起こした谷開口部

●土砂崩壊を起こした谷奥部の現状

谷間や山肌に堆積した土砂は、人力での除去は困難な状況でもあり、工事用道路の施工と併せての確認調査や場合によっては本調査の必要がある箇所が1箇所確認できています。今後は、治山ダム建設部局との協議が必要となり、工事に影響が出ないよう施工スケジュールと調整を図りつつ、両者のできることを持ち寄る協議を望むところです。

佐賀県で第一号に特別史跡に指定された特別史跡基肄城跡です。佐賀県の土木部局と文化財保護部局、そして基山町の県と町をあげた行政機関相互の連携が、強く望まれるところです。

●土砂崩壊を起こした谷開口部

●土砂崩壊を起こした谷奥部の現状

谷間や山肌に堆積した土砂は、人力での除去は困難な状況でもあり、工事用道路の施工と併せての確認調査や場合によっては本調査の必要がある箇所が1箇所確認できています。今後は、治山ダム建設部局との協議が必要となり、工事に影響が出ないよう施工スケジュールと調整を図りつつ、両者のできることを持ち寄る協議を望むところです。

佐賀県で第一号に特別史跡に指定された特別史跡基肄城跡です。佐賀県の土木部局と文化財保護部局、そして基山町の県と町をあげた行政機関相互の連携が、強く望まれるところです。

2018年11月29日

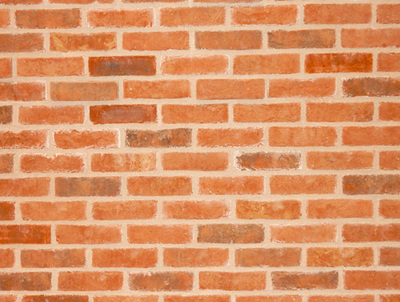

■煉瓦の積み方の話(その3)

明治22年(1889)に博多~千歳川(現筑後川)仮停車場まで施工された九州鉄道で、開通当初から営業を続けている駅に博多駅、二日市駅、原田駅、田代駅、鳥栖駅の5つとされています。明治30年(1897)には筑豊鉄道を合併し、その後、明治35年(1902)に九州鉄道宮田線が施工されています。木屋瀬宿の赤煉瓦塀を除く、これまで見てきた鉄道に関わる赤煉瓦建造物の建造時代を知ることができます。

我が町基山にも開業当時の近代化遺産として、三国煉瓦アーチ橋があります。お隣の筑紫野市との市町境、国道3号三国信号から西へ曲がった三国踏切の北側にその姿を保っています。下り線側に優美な姿を見せ、当時、技術顧問として招聘されたドイツ人技師ヘルマン・ルムシュッテルの指導のもとで造られた赤煉瓦造りのアーチ橋です。

●三国煉瓦アーチ橋

外壁部分は、アーチを小口積み、壁面をイギリス積みし、アーチ内部は下位をイギリス積み、上部を長手積みしています。

朝夕の行き来の時にでも、明治時代から長きにわたり、私たちの日々の往来を人知れず赤煉瓦建造物たちは支えてきていることを思い出してくださいね!

我が町基山にも開業当時の近代化遺産として、三国煉瓦アーチ橋があります。お隣の筑紫野市との市町境、国道3号三国信号から西へ曲がった三国踏切の北側にその姿を保っています。下り線側に優美な姿を見せ、当時、技術顧問として招聘されたドイツ人技師ヘルマン・ルムシュッテルの指導のもとで造られた赤煉瓦造りのアーチ橋です。

●三国煉瓦アーチ橋

外壁部分は、アーチを小口積み、壁面をイギリス積みし、アーチ内部は下位をイギリス積み、上部を長手積みしています。

朝夕の行き来の時にでも、明治時代から長きにわたり、私たちの日々の往来を人知れず赤煉瓦建造物たちは支えてきていることを思い出してくださいね!

2018年11月27日

■煉瓦の積み方の話(その2)

現在残されている煉瓦建造物を紹介しながら、各積み方を見てみましょう。身近なものもあれば、遠くのものもあるのでお許しください。

●原田煉瓦アーチ橋

壁面はイギリス積み、アーチ部分は小口積みで、内部のアーチ部分は長手積みになっています。ここで気を付けたいのは、下り線側と上り線側で長手の積み方に差があります。

下り線側は、長手中央に上下の接手箇所があり、整った姿を見せていますが、上り線側は接手箇所が一定せず乱雑な印象を受けます。恐らく施工時期に差があると考えられ、精緻さが時代差だとすると、下り線側が古く、上り線側が新しいのではないかと推測できます。単線から複線へと移行した際の時期差と考えられます。

【写真右手が下り線、左手が上り線】

●旧宮田線鉄橋橋脚

JR筑豊本線勝野駅の南側にある廃線となった旧宮田線の橋脚で、明治35年(1902)に九州鉄道宮田線として施工され、その後国鉄化され、平成元年(1989)に廃線となっています。長崎街道沿いに見ることができる鉄橋で、その橋脚部分に煉瓦積みが施工されていました。積み方はイギリス積みです。

●直方駅南にある多賀神社への歩道橋橋脚

JR直方駅の西側にある多賀神社へ長崎街道から渡る歩道橋の橋脚に見ることができる煉瓦積み造形です。一面イギリス積みで施工されています。

●JR二日市駅ホーム基礎

駅舎側の現在は使用されていないホームの基礎に煉瓦積みを見ることができます。積み方はイギリス積みで、気を付けて見てみてください。

●木屋瀬宿の煉瓦塀

郡屋跡とされている敷地にある赤煉瓦塀で、基礎部と瓦屋根下部を除いてイギリス積みで施工されています。

では、次回は我が町基山にある三国煉瓦アーチ橋を見てみましょう。

・・・・・つづく

●原田煉瓦アーチ橋

壁面はイギリス積み、アーチ部分は小口積みで、内部のアーチ部分は長手積みになっています。ここで気を付けたいのは、下り線側と上り線側で長手の積み方に差があります。

下り線側は、長手中央に上下の接手箇所があり、整った姿を見せていますが、上り線側は接手箇所が一定せず乱雑な印象を受けます。恐らく施工時期に差があると考えられ、精緻さが時代差だとすると、下り線側が古く、上り線側が新しいのではないかと推測できます。単線から複線へと移行した際の時期差と考えられます。

【写真右手が下り線、左手が上り線】

●旧宮田線鉄橋橋脚

JR筑豊本線勝野駅の南側にある廃線となった旧宮田線の橋脚で、明治35年(1902)に九州鉄道宮田線として施工され、その後国鉄化され、平成元年(1989)に廃線となっています。長崎街道沿いに見ることができる鉄橋で、その橋脚部分に煉瓦積みが施工されていました。積み方はイギリス積みです。

●直方駅南にある多賀神社への歩道橋橋脚

JR直方駅の西側にある多賀神社へ長崎街道から渡る歩道橋の橋脚に見ることができる煉瓦積み造形です。一面イギリス積みで施工されています。

●JR二日市駅ホーム基礎

駅舎側の現在は使用されていないホームの基礎に煉瓦積みを見ることができます。積み方はイギリス積みで、気を付けて見てみてください。

●木屋瀬宿の煉瓦塀

郡屋跡とされている敷地にある赤煉瓦塀で、基礎部と瓦屋根下部を除いてイギリス積みで施工されています。

では、次回は我が町基山にある三国煉瓦アーチ橋を見てみましょう。

・・・・・つづく

2018年11月26日

■煉瓦の積み方の話(その1)

街なかを歩くと、時に赤煉瓦を使った塀や倉庫、鉄道の橋脚などを見ることがあります。我が町基山にも、農家集落を歩くと赤煉瓦が使われている倉庫や塀に出会い、その集落の歴史を感じるような気持になります。

この赤煉瓦の積み方や年代を考えることは、あまり気にとめることもなく、ついつい「ふつ~う」に眺めてしまいがちです。

今年のきやま創作劇「草莽の民」の時代考証をするにあたり、つい気になったので少し調べてみました。街なかを歩く時の一つの楽しみに生かしてみてください。

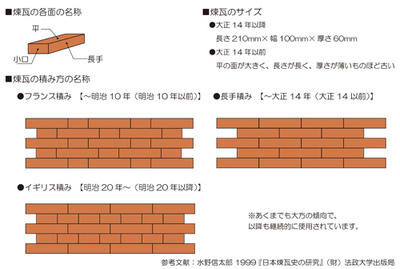

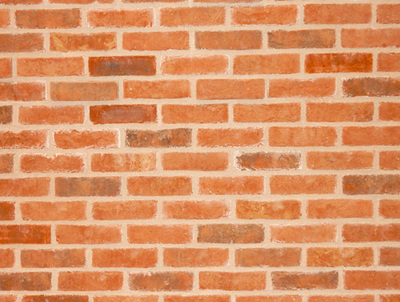

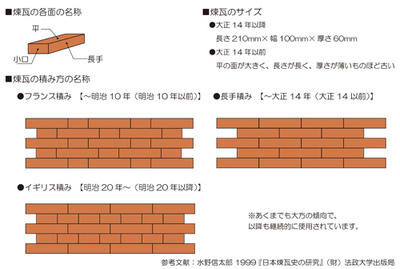

●赤煉瓦の積み方

赤煉瓦の積み方は、当然のことながら積み手の思いが表現されるものですから、様々な積み方が想定されます。ここでは歴史的な意匠として知られている3つの意匠を紹介し、併せて大まかな時代についても記しておきます。

●赤煉瓦の部位と積み方

●実際の造形

【フランス積み】 長手-小口-長手-小口の配列で各段を積み上げるもの

【長手積み】 長手-長手-長手の配列で各段を積み、上下は各段の長手中央に継ぎ目がくるように配された積み方

【イギリス積み】 長手-長手-長手を配列する段の上下は、小口-小口-小口を配した積み方をするもの

なお、これら積み方の名称については、伝来した元の国を表しているのかは定かではありません。

・・・・・・つづく

この赤煉瓦の積み方や年代を考えることは、あまり気にとめることもなく、ついつい「ふつ~う」に眺めてしまいがちです。

今年のきやま創作劇「草莽の民」の時代考証をするにあたり、つい気になったので少し調べてみました。街なかを歩く時の一つの楽しみに生かしてみてください。

●赤煉瓦の積み方

赤煉瓦の積み方は、当然のことながら積み手の思いが表現されるものですから、様々な積み方が想定されます。ここでは歴史的な意匠として知られている3つの意匠を紹介し、併せて大まかな時代についても記しておきます。

●赤煉瓦の部位と積み方

●実際の造形

【フランス積み】 長手-小口-長手-小口の配列で各段を積み上げるもの

【長手積み】 長手-長手-長手の配列で各段を積み、上下は各段の長手中央に継ぎ目がくるように配された積み方

【イギリス積み】 長手-長手-長手を配列する段の上下は、小口-小口-小口を配した積み方をするもの

なお、これら積み方の名称については、伝来した元の国を表しているのかは定かではありません。

・・・・・・つづく

2018年11月25日

■特別史跡基肄城跡の「窮状」を訴える!

本日、平成30年度九州考古学会総会にて今年の7月に被災した特別史跡基肄城跡の状況を、基山町教育委員会と当会が協働でパネル展示を行いました。九州の考古学を研究する方々に確認いただき、文化財レスキューのあり方や、特別史跡の毀損状況まで、様々なご意見・ご質問をいただきました。

●会場の様子

なかでも、現在、世界考古学会議 会長を務められている九州大学比較社会文化研究院教授の溝口孝司先生からは、特別史跡の被災状況について熱心に質問とご意見を戴きました。世界を視野に入れた溝口先生からご意見をいただけたことは、今後の基肄城跡を考える上で励みになります。

●溝口孝司先生からご意見をいただく

(真ん中の人物が世界考古学会議 会長の溝口孝司先生)

被災した特別史跡の復旧には、多額の修理費用、人力、そして何よりも町民の皆さまの御理解が必要になります。昭和8年に町民みんなで築き上げた史跡への足跡を再び歩み、町民みなさんのできることを持ち寄って、我が町の宝である特別史跡基肄城跡の保存修理に関わり、みんなの宝として大事にしていきたいところです。

●会場の様子

なかでも、現在、世界考古学会議 会長を務められている九州大学比較社会文化研究院教授の溝口孝司先生からは、特別史跡の被災状況について熱心に質問とご意見を戴きました。世界を視野に入れた溝口先生からご意見をいただけたことは、今後の基肄城跡を考える上で励みになります。

●溝口孝司先生からご意見をいただく

(真ん中の人物が世界考古学会議 会長の溝口孝司先生)

被災した特別史跡の復旧には、多額の修理費用、人力、そして何よりも町民の皆さまの御理解が必要になります。昭和8年に町民みんなで築き上げた史跡への足跡を再び歩み、町民みなさんのできることを持ち寄って、我が町の宝である特別史跡基肄城跡の保存修理に関わり、みんなの宝として大事にしていきたいところです。

2018年11月19日

■歴史まちづくりの手法(大分県竹田市)

先週、瀧廉太郎が明治34年(1900)に中学校唱歌として作曲した「荒城の月」のイメージとして描いた岡城跡がある、大分県竹田市へ行ってきました。お城自体は、史跡として整備され、多くの方々が訪れる観光地として活用されています。

●竹田市の町並み

(遠くにみえる赤白鉄塔の撤去を関係者と協議中とのことでした。)

●JR竹田駅

●史跡 岡城跡

その城下町として竹田市の市街地は、歴史的風情を高めるための取り組みが進行中でした。竹田市は平成26年6月に歴史的風致維持向上計画の認定を受け、歴史的市街地の道路美装化、歴史的建築物の保存修理、戦後建築物の修景(歴史的建築物の意匠を範として建物景観を整える)と多くの事業が行われています。現地の行政職員の方に伺うと、歴史的風致維持向上計画認定以前から歴史的景観整備は進められており、今年で18年間の積み重ねと言われていました。歴史的町並み、個性を育てる一つのツールとして歴史的風致維持向上計画が活用されていました。

●町並み(現在、電線地中化事業が進められています。)

●木造三階建ての歴史的建築物

(「カドパン」として1階にはパン屋さんが入っています。)

●通称「瀧廉太郎トンネル」の先にある江戸時代創業のお菓子屋さん

●景観が整えられた理髪店

●創業江戸末期のお菓子屋さんの看板

●スポーツ品店の看板(現代看板の修景)

●写真館の看板(現代看板の修景)

●インフォメーションをイメージさせる案内処の看板

また、公共施設も歴史的建築物の軒の並びを意識し、一つの棟からなる大規模な建築をイメージさせるのではなく、棟を分節化した意匠として設計され、町並みを意識した建築物形態に仕上げられています。また、公共施設を一ヶ所に集中させるのではなく、公共施設を町並みの中に分散的に配置し、さらに休憩所も適所に配置することで、町並みを見せる、回遊する・させることを意図的につくり上げる町づくりがなされています。

●竹田市立図書館

(基山町立図書館も負けてはいませんが、おしゃれな図書館というイメージでした。)

●竹田郵便局の建物

●まちなかにある無料休憩所

歴史的町並みがコンパクトに見ることができる、素晴らしいところでした。

そして何よりも、歴史的建築物を修理して「見学」させるだけの施設ではなく、パン屋、蕎麦屋、カフェ、洋風居酒屋などとして活用し、使って保護する取り組みが行われています。文化財的価値観では、到底たどり着けない発想で、全国で広く取り組まれています。その実践形態として参考になりました。

皆さまも機会があれば訪れてみてください。

※竹田の町並みは、城下町の町並みです。基山は長崎街道沿いの間宿としての町並みですので、同じ意匠とは考えないでください。よく白漆喰を「×」印につくりあげる「なまこ壁」という意匠を歴史的意匠と誤解されますが、基山の近代建築には見ることができませんので、そういう一つ一つの地域の個性を抽出し、歴史的建築物の意匠としていく必要があります。

●竹田市の町並み

(遠くにみえる赤白鉄塔の撤去を関係者と協議中とのことでした。)

●JR竹田駅

●史跡 岡城跡

その城下町として竹田市の市街地は、歴史的風情を高めるための取り組みが進行中でした。竹田市は平成26年6月に歴史的風致維持向上計画の認定を受け、歴史的市街地の道路美装化、歴史的建築物の保存修理、戦後建築物の修景(歴史的建築物の意匠を範として建物景観を整える)と多くの事業が行われています。現地の行政職員の方に伺うと、歴史的風致維持向上計画認定以前から歴史的景観整備は進められており、今年で18年間の積み重ねと言われていました。歴史的町並み、個性を育てる一つのツールとして歴史的風致維持向上計画が活用されていました。

●町並み(現在、電線地中化事業が進められています。)

●木造三階建ての歴史的建築物

(「カドパン」として1階にはパン屋さんが入っています。)

●通称「瀧廉太郎トンネル」の先にある江戸時代創業のお菓子屋さん

●景観が整えられた理髪店

●創業江戸末期のお菓子屋さんの看板

●スポーツ品店の看板(現代看板の修景)

●写真館の看板(現代看板の修景)

●インフォメーションをイメージさせる案内処の看板

また、公共施設も歴史的建築物の軒の並びを意識し、一つの棟からなる大規模な建築をイメージさせるのではなく、棟を分節化した意匠として設計され、町並みを意識した建築物形態に仕上げられています。また、公共施設を一ヶ所に集中させるのではなく、公共施設を町並みの中に分散的に配置し、さらに休憩所も適所に配置することで、町並みを見せる、回遊する・させることを意図的につくり上げる町づくりがなされています。

●竹田市立図書館

(基山町立図書館も負けてはいませんが、おしゃれな図書館というイメージでした。)

●竹田郵便局の建物

●まちなかにある無料休憩所

歴史的町並みがコンパクトに見ることができる、素晴らしいところでした。

そして何よりも、歴史的建築物を修理して「見学」させるだけの施設ではなく、パン屋、蕎麦屋、カフェ、洋風居酒屋などとして活用し、使って保護する取り組みが行われています。文化財的価値観では、到底たどり着けない発想で、全国で広く取り組まれています。その実践形態として参考になりました。

皆さまも機会があれば訪れてみてください。

※竹田の町並みは、城下町の町並みです。基山は長崎街道沿いの間宿としての町並みですので、同じ意匠とは考えないでください。よく白漆喰を「×」印につくりあげる「なまこ壁」という意匠を歴史的意匠と誤解されますが、基山の近代建築には見ることができませんので、そういう一つ一つの地域の個性を抽出し、歴史的建築物の意匠としていく必要があります。

2018年11月18日

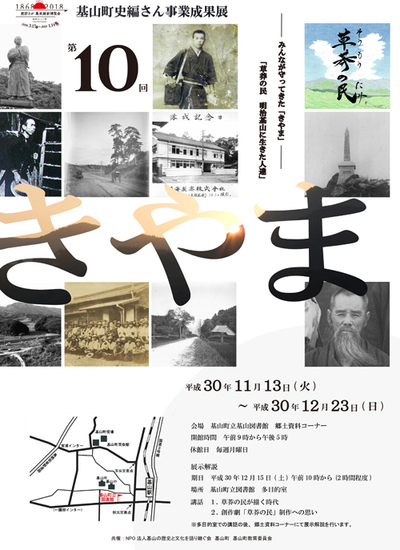

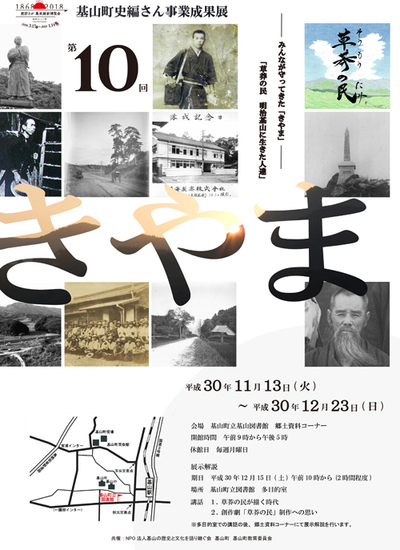

■町史編さんの成果を伝える

今回紹介してきた『基山町歴史的風致維持向上計画』策定の基礎資料となった、基山町史編さん時の収集資料を、平成19年度から『きやま展』として公開してきています。

当会の前身団体である肥前文化財研究会と町教委との協働事業として「町史編さん事業展」を開催してきました。町民の多くの皆さまのご協力に感謝し、少しでも皆さまへ、その成果をお伝えすべく取組を開始したのです。当初は、民間団体自らの資金で、当時、町民から忘れられていた町立歴史民俗資料館の活用も目的として始めた取組でした。

今年で、第10回目を迎えます(インフルエンザ流行年に一度休止しています)。第8回から、町史編さんで収集された資料の中から、きやま創作劇を深く知っていただくことを目的に、創作劇に関係する展示を行っています。展示される基本資料も、やはり町史編さんの際、収集されている資料が基本になっています。町民の皆さまをはじめ、多くの方々に成果を知っていただき、併せて大事さ・大切さを伝えることも目的としています。お伝えせずして、多くの方々にその大事さは伝わらないものです。

今回は、第3回きやま創作劇「草莽の民」に関係する資料の展示を行います。創作劇の時代背景をお伝えする展示です。

特にこれまで門外不出であった野田家資料が展示されています。対翆楼義塾で学んだ基山の近代化の父・梁井幾太郎氏の名前が記された出席簿は、貴重な資料です。

●基山町皮籠石に建つ「埜田(野田)先生記念之碑」

創作劇観劇前に事前学習し、観劇されるもよし、観劇後に復習の意味でご覧いただくもよしです。

展示観覧は、無料ですので何回でもご覧いただけます。

是非、これを機に基山の明治維新について知る機会にしていただければ幸いです。

●ポスターデザイン制作:特定非営利活動法人 基山の歴史と文化を語り継ぐ会

当会の前身団体である肥前文化財研究会と町教委との協働事業として「町史編さん事業展」を開催してきました。町民の多くの皆さまのご協力に感謝し、少しでも皆さまへ、その成果をお伝えすべく取組を開始したのです。当初は、民間団体自らの資金で、当時、町民から忘れられていた町立歴史民俗資料館の活用も目的として始めた取組でした。

今年で、第10回目を迎えます(インフルエンザ流行年に一度休止しています)。第8回から、町史編さんで収集された資料の中から、きやま創作劇を深く知っていただくことを目的に、創作劇に関係する展示を行っています。展示される基本資料も、やはり町史編さんの際、収集されている資料が基本になっています。町民の皆さまをはじめ、多くの方々に成果を知っていただき、併せて大事さ・大切さを伝えることも目的としています。お伝えせずして、多くの方々にその大事さは伝わらないものです。

今回は、第3回きやま創作劇「草莽の民」に関係する資料の展示を行います。創作劇の時代背景をお伝えする展示です。

特にこれまで門外不出であった野田家資料が展示されています。対翆楼義塾で学んだ基山の近代化の父・梁井幾太郎氏の名前が記された出席簿は、貴重な資料です。

●基山町皮籠石に建つ「埜田(野田)先生記念之碑」

創作劇観劇前に事前学習し、観劇されるもよし、観劇後に復習の意味でご覧いただくもよしです。

展示観覧は、無料ですので何回でもご覧いただけます。

是非、これを機に基山の明治維新について知る機会にしていただければ幸いです。

●ポスターデザイン制作:特定非営利活動法人 基山の歴史と文化を語り継ぐ会

2018年11月18日

■計画策定に役立った町史編さん資料群

この歴史的風致維持向上計画策定に、町史編さん時に収集していた多くの資料が活用できました。逆をいえば町史編さん時の基礎資料とその時築いていた人とひととのネットワークがあったからこそ、『基山町歴史的風致維持向上計画』策定ができたとも言えます。

平成16年から平成23年の8年間をかけて多額の町予算を使って編さんされた資料群は、現在、保管環境としては望ましいとはいえない様々な場所に分散し保管してあります。歴史まちづくりを進める上で、貴重な基礎資料であるのですが、できることなら資料保管環境を整え、一ヶ所に保管することで、生涯学習ならびに歴史まちづくりの素材として町民の皆さまに活用していただき、また町民の皆さまに見ていただけるよう、学習室ならびに展示室も備えた歴史民俗資料館の再建が待たれるところです。

●昭和57年建築のかつてあった町立歴史民俗資料館・図書館

平成16年から平成23年の8年間をかけて多額の町予算を使って編さんされた資料群は、現在、保管環境としては望ましいとはいえない様々な場所に分散し保管してあります。歴史まちづくりを進める上で、貴重な基礎資料であるのですが、できることなら資料保管環境を整え、一ヶ所に保管することで、生涯学習ならびに歴史まちづくりの素材として町民の皆さまに活用していただき、また町民の皆さまに見ていただけるよう、学習室ならびに展示室も備えた歴史民俗資料館の再建が待たれるところです。

●昭和57年建築のかつてあった町立歴史民俗資料館・図書館

2018年11月17日

■歴史まちづくり

『基山町歴史的風致維持向上計画』のパブリックコメントが始まったことをきっかけに、「歴史的風致維持向上計画」に関係する用語や、その社会的背景に関することを記載してきました。

立ち戻って、『基山町歴史的風致維持向上計画』について、第2章の「基山町の維持向上すべき歴史的風致」を記述するにあたって、実に多くの町民の皆さまにご支援・ご協力を賜りました。また、課題の抽出についても聞取りなどを行い記すことができました。町史とは違った内容で、行事の細部を記すことができたのも関係してくださった皆さまの御蔭だと思っております。なお、行政計画書ですので「謝辞」という項目が建てられません。この場をおかりして、心より深く感謝申し上げます。

●町史編さん事業の際の聞き取り調査の様子

※多くの方々のお時間とお手間をおかけし、たくさんの情報を収集できました。

この時の情報が、今後、基山の個性を生かしたまちづくりに活かされていくことになるでしょう。

なお、課題解決のために、事業が記してあります。全事業を展開する方が望ましいのですが、国庫補助金の交付率や、町の財政の問題もありますので、その時々の情勢を勘案しつつ進めていく必要があると町は考えておられます。

また、本計画書とは直接関わりませんが、歴史まちづくりの背景の一つに、諸外国人観光客の受入があると記してきました。今月7日の西日本新聞朝刊19面に基山町の外国人観光客受入に関する記事が掲載されていす(詳細は、基山町立図書館に過去2年間の新聞が保管されています。そちらをご覧ください。)。諸外国人の受入は、太宰府市での状況を見ると、決して、もろ手を挙げて良い方向に進んでいるとは言い難い状況があります。まずは、住んでいる皆さまの住環境を整え、住みよい町・基山を実現し、その上で、外国人観光客を受け入れる施策へ基山町が舵を切るのであれば、対外国人向けの注意喚起のためのサイン(案内看板等)や便益施設整備、さらには町内の商業者や関係住民への受入に関する講習会等を行った上で臨む必要があると思います。

※太宰府天満宮参道沿いにお住まいの方にお聞きしたところ、その方の庭先に勝手に入り込み、「用」をたされる東アジア系外国人の方が頻発しているとお聞きしました。文化(習慣)の違いといえば、それまでですが、日本には日本の文化(習慣)がある。それも学んでいただき、日本での生活(旅行)を楽しんでいただきたいものです。

●太宰府天満宮参道の様子

立ち戻って、『基山町歴史的風致維持向上計画』について、第2章の「基山町の維持向上すべき歴史的風致」を記述するにあたって、実に多くの町民の皆さまにご支援・ご協力を賜りました。また、課題の抽出についても聞取りなどを行い記すことができました。町史とは違った内容で、行事の細部を記すことができたのも関係してくださった皆さまの御蔭だと思っております。なお、行政計画書ですので「謝辞」という項目が建てられません。この場をおかりして、心より深く感謝申し上げます。

●町史編さん事業の際の聞き取り調査の様子

※多くの方々のお時間とお手間をおかけし、たくさんの情報を収集できました。

この時の情報が、今後、基山の個性を生かしたまちづくりに活かされていくことになるでしょう。

なお、課題解決のために、事業が記してあります。全事業を展開する方が望ましいのですが、国庫補助金の交付率や、町の財政の問題もありますので、その時々の情勢を勘案しつつ進めていく必要があると町は考えておられます。

また、本計画書とは直接関わりませんが、歴史まちづくりの背景の一つに、諸外国人観光客の受入があると記してきました。今月7日の西日本新聞朝刊19面に基山町の外国人観光客受入に関する記事が掲載されていす(詳細は、基山町立図書館に過去2年間の新聞が保管されています。そちらをご覧ください。)。諸外国人の受入は、太宰府市での状況を見ると、決して、もろ手を挙げて良い方向に進んでいるとは言い難い状況があります。まずは、住んでいる皆さまの住環境を整え、住みよい町・基山を実現し、その上で、外国人観光客を受け入れる施策へ基山町が舵を切るのであれば、対外国人向けの注意喚起のためのサイン(案内看板等)や便益施設整備、さらには町内の商業者や関係住民への受入に関する講習会等を行った上で臨む必要があると思います。

※太宰府天満宮参道沿いにお住まいの方にお聞きしたところ、その方の庭先に勝手に入り込み、「用」をたされる東アジア系外国人の方が頻発しているとお聞きしました。文化(習慣)の違いといえば、それまでですが、日本には日本の文化(習慣)がある。それも学んでいただき、日本での生活(旅行)を楽しんでいただきたいものです。

●太宰府天満宮参道の様子

2018年11月15日

■歴史まちづくりの背後にあるもの(その2)

話を戻すと、ネットワークの一つが、伝統的な神事や祭礼を行う際、集う人々の輪です。また稲つくり、酒つくりなど、地域伝統の産業も同じです。歴史的な、伝統的な諸行事には多くの人々の関わりがあります。当会のブログでも荒穂神社の御神幸祭をはじめ、多くの民俗行事を取り上げてきました。そこに描かれている姿は、実に多くの方々の手間や時間が、一つの祭礼には費やされています。

●次の年の祭りのためのワラ干し【荒穂神社 御神幸祭】

●しめ縄打ちの一週間前に行われるワラ選り【荒穂神社 御神幸祭】

戦後、この地域の歴史・伝統を煩わしく思い、多くの人々が「都会」を目指し、地域との絆を断った。その結果が、「何かを失った」ことにつながったのではないかと、国自体が反省し始めたのかもしれません。

孤立化を望む方は、お一人様で全てを全うしていただければいいのですが、御本人はそうであっても、「御遺体化した御本人」は楽観視できません。「自己責任」論、言い換えると「自己完結」論は現代社会では成り立ちません。たとえ人知れず山の中で一人息を引き取っても、どこかで誰かの手間と時間を奪うのは必至です。であるならば、皆で助け合うことが必要ではないかと国策として考え出したのではないかと想像します。神戸大震災から芽生え、東日本大震災から注目されだした「絆」、その後の日本の社会情勢は、災害の渦に巻き込まれています。そこで、繰り広げられるボランティア活動は、ネットワーク復権の一つの形であるのかもしれません。わざわざ被災地へ出向かなくても、身のまわりから気づき参画することはできます。

●東日本大震災時の食事配給準備の様子【多賀城市】

戦後、劇的に進行した核家族化、利便優先社会は、相応の時間経過の中で進行していきました。経過した時間を戻すことはできません。今を生きる私たちは、直面した今の社会のあり様が、「良い社会」なのか「悪い社会」なのかを立ち止まって考えてみることができます。もし「悪い社会」と感じるならば、良い方向へ向けていくべく一歩、また一歩と歩みを進めていくことができるのも、今を生きる私たちの特権です。相応の時間は必要だと思いますが、その一歩が、未来の大きな変化へとつながっていくはずです。

歴史を振り返り、未来へつなげること、これが歴史を学ぶ社会的意義なのです。

昨今のメディアが、地域の祭礼を頻繁に取り上げ、催行者のモチベーション向上につながるようになったことも、この歴史まちづくりを進める国の政策の表れだと思います。

●次の年の祭りのためのワラ干し【荒穂神社 御神幸祭】

●しめ縄打ちの一週間前に行われるワラ選り【荒穂神社 御神幸祭】

戦後、この地域の歴史・伝統を煩わしく思い、多くの人々が「都会」を目指し、地域との絆を断った。その結果が、「何かを失った」ことにつながったのではないかと、国自体が反省し始めたのかもしれません。

孤立化を望む方は、お一人様で全てを全うしていただければいいのですが、御本人はそうであっても、「御遺体化した御本人」は楽観視できません。「自己責任」論、言い換えると「自己完結」論は現代社会では成り立ちません。たとえ人知れず山の中で一人息を引き取っても、どこかで誰かの手間と時間を奪うのは必至です。であるならば、皆で助け合うことが必要ではないかと国策として考え出したのではないかと想像します。神戸大震災から芽生え、東日本大震災から注目されだした「絆」、その後の日本の社会情勢は、災害の渦に巻き込まれています。そこで、繰り広げられるボランティア活動は、ネットワーク復権の一つの形であるのかもしれません。わざわざ被災地へ出向かなくても、身のまわりから気づき参画することはできます。

●東日本大震災時の食事配給準備の様子【多賀城市】

戦後、劇的に進行した核家族化、利便優先社会は、相応の時間経過の中で進行していきました。経過した時間を戻すことはできません。今を生きる私たちは、直面した今の社会のあり様が、「良い社会」なのか「悪い社会」なのかを立ち止まって考えてみることができます。もし「悪い社会」と感じるならば、良い方向へ向けていくべく一歩、また一歩と歩みを進めていくことができるのも、今を生きる私たちの特権です。相応の時間は必要だと思いますが、その一歩が、未来の大きな変化へとつながっていくはずです。

歴史を振り返り、未来へつなげること、これが歴史を学ぶ社会的意義なのです。

昨今のメディアが、地域の祭礼を頻繁に取り上げ、催行者のモチベーション向上につながるようになったことも、この歴史まちづくりを進める国の政策の表れだと思います。

2018年11月14日

■歴史まちづくりの背後にあるもの(その1)

昭和後期から平成初期にかけて、高度経済成長を旗頭に邁進してきた日本は、核家族化、利便性優先を推し進め、その結果、「何かを失った。」

孤独死、一家団欒の喪失、お一人様、他立的社会。「一人が気楽でいい。」「地域の出事が煩わしい。」といった言葉がメディアを賑わせていた時代があります。

「一人が気楽でいい」「地域の出事が煩わしい」を推し進め、地域活動が失われるとどうなるのか。地域活動(コミュニティ活動、祭礼など)の多くに根ざすことは、「目的」の喪失です。「活動すること」「年間行事を遂行すること」が目的となり、何のために、時間を費やし動いているのか「目的」が失われている。

コミュニティ活動に関していえば、コミュニティで起きた問題を外部の組織と議論し解決するために組織化はあります。個人で解決できる、また問題が発生しない集団であれば、組織づくりを行う必要はありません。

学校の問題は、学校だけで解決できるのであれば、PTA(Parent-Teacher Association親と教職員の社会的団体)は必要ないものです。しかし、昨今の生徒間のいじめ、教諭からの虐待、親から子への虐待など、学校や社会では、様々な問題が起きています。これらを個人で立ち向かっても解決しないのであれば、組織化して集団で考え立ち向かう。そのための組織がPTAや行政区や地域自治会です。住民の知らないところで行政組織や各種団体と議論し、より良い生活環境をつくっていただいているのもPTAや行政区、地域自治会の役員の皆さまの働きです。当たり前の生活は、どこかで誰かが活動をしてくださっているからこそ実現されていることを知る必要がある。

●基山町の花・木であるつつじ咲く道を地域で清掃

●地域公民館を使った「寄りあう場」の様子

●みんなで集い、しめ縄つくり

“参加したくなければしないでいい、その代り個人的課題は個人で解決していただきたい。”というのが、組織で活動してくださっている皆さんの共通する意見でしょう。困った時だけ、団体や組織を頼るのはあまりにも身勝手です。応分の負担(義務)を果たしつつ、権利を主張する方々が少なくなった。権利だけを振りかざす方が、都市化とともに多くなっている。

一方で地域活動に参画していくと、諸活動を通して顔見知りが多くなり、ネットワークが築かれていきます。ネットワークが築かれれば、思考も多様になり「ボケ」という言葉からは遠くなっていきます。対人関係を閉ざすことで多用な価値観を学ぶ姿勢から遠ざかり、思考を停止し「ボケ」につながっていくのだと思います。

煩わしい、大変だと思った瞬間から、現実から逃避し、思考停止に陥っていっている自らを見つめ直した方がいいのかもしれません。

・・・・つづく。

孤独死、一家団欒の喪失、お一人様、他立的社会。「一人が気楽でいい。」「地域の出事が煩わしい。」といった言葉がメディアを賑わせていた時代があります。

「一人が気楽でいい」「地域の出事が煩わしい」を推し進め、地域活動が失われるとどうなるのか。地域活動(コミュニティ活動、祭礼など)の多くに根ざすことは、「目的」の喪失です。「活動すること」「年間行事を遂行すること」が目的となり、何のために、時間を費やし動いているのか「目的」が失われている。

コミュニティ活動に関していえば、コミュニティで起きた問題を外部の組織と議論し解決するために組織化はあります。個人で解決できる、また問題が発生しない集団であれば、組織づくりを行う必要はありません。

学校の問題は、学校だけで解決できるのであれば、PTA(Parent-Teacher Association親と教職員の社会的団体)は必要ないものです。しかし、昨今の生徒間のいじめ、教諭からの虐待、親から子への虐待など、学校や社会では、様々な問題が起きています。これらを個人で立ち向かっても解決しないのであれば、組織化して集団で考え立ち向かう。そのための組織がPTAや行政区や地域自治会です。住民の知らないところで行政組織や各種団体と議論し、より良い生活環境をつくっていただいているのもPTAや行政区、地域自治会の役員の皆さまの働きです。当たり前の生活は、どこかで誰かが活動をしてくださっているからこそ実現されていることを知る必要がある。

●基山町の花・木であるつつじ咲く道を地域で清掃

●地域公民館を使った「寄りあう場」の様子

●みんなで集い、しめ縄つくり

“参加したくなければしないでいい、その代り個人的課題は個人で解決していただきたい。”というのが、組織で活動してくださっている皆さんの共通する意見でしょう。困った時だけ、団体や組織を頼るのはあまりにも身勝手です。応分の負担(義務)を果たしつつ、権利を主張する方々が少なくなった。権利だけを振りかざす方が、都市化とともに多くなっている。

一方で地域活動に参画していくと、諸活動を通して顔見知りが多くなり、ネットワークが築かれていきます。ネットワークが築かれれば、思考も多様になり「ボケ」という言葉からは遠くなっていきます。対人関係を閉ざすことで多用な価値観を学ぶ姿勢から遠ざかり、思考を停止し「ボケ」につながっていくのだと思います。

煩わしい、大変だと思った瞬間から、現実から逃避し、思考停止に陥っていっている自らを見つめ直した方がいいのかもしれません。

・・・・つづく。

2018年11月13日

■国が舵をきった歴史まちづくり

戦後からこれまで、道路・上下水道など生活環境整備を行ってきた国土交通省が、次は日本の伝統を未来に継承するために国土を磨き上げることに注力し始めました。その背景には、何があるのでしょうか?

2年後の東京オリンピック・パラリンピックのため?爆発的増加傾向にある外国人観光客(インバウンド)のため?

●修学旅行生、外国人旅行者で賑わう太宰府天満宮参道

どちらも誤りではありません。中国や韓国の社会発展にともない工業製品による外貨獲得に行き詰まり感がある昨今、国の個性を世界にアピールし、ここに来ないと感じることができないものを磨き、諸外国の人々を迎え入れる観光産業に国の方針がシフトしたことを表わします。民泊法、文化財保護法改正、古民家活用、現在新聞を賑わしている外国人就労者を受け入れる入管難民法緩和などは、まさに観光立国・日本を目指した国策といえます。

この社会的流れの中で、平成30年11月現在で歴史的まちづくりが全国68都市で進められているのです。

表向きの社会情勢は、今述べたとおりですが、背後には何があるのでしょうか?

少し話が長くなるので、次回へ

●全国の歴史的風致維持向上計画認定都市の情報が、下記サイトで公開されています。

『歴まち』情報サイト(国土交通省 国土技術政策総合研究所)

URL:http://www.nilim.go.jp/lab/ddg/rekimachidb/

2年後の東京オリンピック・パラリンピックのため?爆発的増加傾向にある外国人観光客(インバウンド)のため?

●修学旅行生、外国人旅行者で賑わう太宰府天満宮参道

どちらも誤りではありません。中国や韓国の社会発展にともない工業製品による外貨獲得に行き詰まり感がある昨今、国の個性を世界にアピールし、ここに来ないと感じることができないものを磨き、諸外国の人々を迎え入れる観光産業に国の方針がシフトしたことを表わします。民泊法、文化財保護法改正、古民家活用、現在新聞を賑わしている外国人就労者を受け入れる入管難民法緩和などは、まさに観光立国・日本を目指した国策といえます。

この社会的流れの中で、平成30年11月現在で歴史的まちづくりが全国68都市で進められているのです。

表向きの社会情勢は、今述べたとおりですが、背後には何があるのでしょうか?

少し話が長くなるので、次回へ

●全国の歴史的風致維持向上計画認定都市の情報が、下記サイトで公開されています。

『歴まち』情報サイト(国土交通省 国土技術政策総合研究所)

URL:http://www.nilim.go.jp/lab/ddg/rekimachidb/

2018年11月13日

■「歴史的風致維持向上計画」にある「重点区域」(その2)

町内には指定された文化財が少ないのも、基山町は残念なことです。

大興善寺の本堂や山門、長崎街道沿いの近代住宅など、基山のその時々を代表する文化遺産が数多く残されています。

●大興善寺本堂

●長崎街道沿いにある基山商店主屋

これらを文化財指定し、国・県の補助が受けられるよう仕組みをつくっていくときかもしれません。ただ、行政依存的な取り組みでは、金の切れ目が喪失の始まりになりますので、十分気を付ける必要があります。

文化庁では、文化財保護法を今年6月に改正し、活用しながら保護する方向へ舵を切りました。迎賓館の「アフタヌーンティー」開業などが一例です。特別史跡基肄城跡も史跡地内にある資源(環境、木々、水、生産物など)を管理費捻出のために販売することを可能にするような取組にしなければ、町財政を圧迫し結果として国の宝が失われていくことにつながります。まだまだ解決していただきたい制度上の課題も多く、なかなか一足飛びに解決できそうにありませんが、少しずつ前をむいて日々の活動を展開していくことが求められます。

大興善寺の本堂や山門、長崎街道沿いの近代住宅など、基山のその時々を代表する文化遺産が数多く残されています。

●大興善寺本堂

●長崎街道沿いにある基山商店主屋

これらを文化財指定し、国・県の補助が受けられるよう仕組みをつくっていくときかもしれません。ただ、行政依存的な取り組みでは、金の切れ目が喪失の始まりになりますので、十分気を付ける必要があります。

文化庁では、文化財保護法を今年6月に改正し、活用しながら保護する方向へ舵を切りました。迎賓館の「アフタヌーンティー」開業などが一例です。特別史跡基肄城跡も史跡地内にある資源(環境、木々、水、生産物など)を管理費捻出のために販売することを可能にするような取組にしなければ、町財政を圧迫し結果として国の宝が失われていくことにつながります。まだまだ解決していただきたい制度上の課題も多く、なかなか一足飛びに解決できそうにありませんが、少しずつ前をむいて日々の活動を展開していくことが求められます。

2018年11月12日

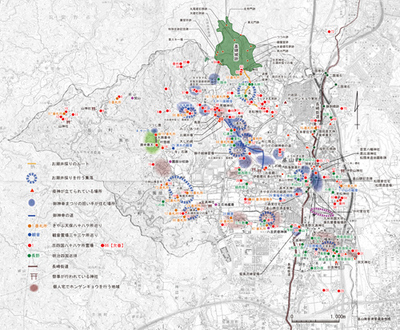

■「歴史的風致維持向上計画」にある「重点区域」(その1)

関係する三省庁との協議に役場の方々に行っていただいた時に、町域全体を事業地にできるよう「どろどろまいりにみる歴史的風致」を前面に押し立てて議論をしていただいたのですが、「それは広すぎる」という三省庁の担当者からのご意見を受け、基山町の維持向上すべき6つの歴史的風致の内、国指定文化財との関わりが強い歴史的風致の範囲、さらに6つの歴史的風致がもっとも重なるところが、計画の大義と費用対効果の高さが見込める範囲ということで、計画書記載の重点区域が設定されてきました。

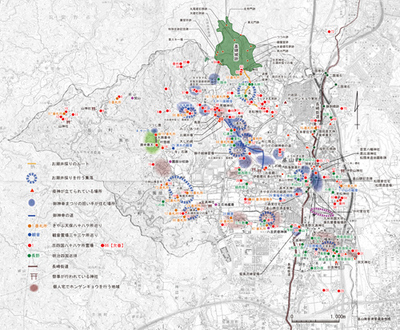

●『基山町歴史的風致維持向上計画(案)』より抽出

【赤線枠内が重点区域】

今後は、第1次計画を認定いただき、事業を展開しつつ、重点区域を広げようとするならば、町の北端に位置する国境石群の国登録文化財ないしは指定文化財にしていただくよう関係機関に働きかけが必要になってくるでしょう。国境石は各地に残されていますが、設置の経緯が記された文書や絵画資料とともに残されているのは珍しいものです。さらに、国境石は、現在の市町境にある例が多いのですが、基山町にある国境石群は県境にもあたっています。県、市町の行政境が保護の壁になっていることを考えると、もはや国レベルの保護措置しか動きようがないのも事実です。

願わくば、「国境石群附関係文書」で国指定ないしは国登録文化財に指定していただきたいものです。そうなると、重点区域が基山町内の長崎街道沿いが広く加わることになります。

・・・・つづく。

●『基山町歴史的風致維持向上計画(案)』より抽出

【赤線枠内が重点区域】

今後は、第1次計画を認定いただき、事業を展開しつつ、重点区域を広げようとするならば、町の北端に位置する国境石群の国登録文化財ないしは指定文化財にしていただくよう関係機関に働きかけが必要になってくるでしょう。国境石は各地に残されていますが、設置の経緯が記された文書や絵画資料とともに残されているのは珍しいものです。さらに、国境石は、現在の市町境にある例が多いのですが、基山町にある国境石群は県境にもあたっています。県、市町の行政境が保護の壁になっていることを考えると、もはや国レベルの保護措置しか動きようがないのも事実です。

願わくば、「国境石群附関係文書」で国指定ないしは国登録文化財に指定していただきたいものです。そうなると、重点区域が基山町内の長崎街道沿いが広く加わることになります。

・・・・つづく。

2018年11月11日

■認定されると何が行われるのか?(その2)

では、認定を受けると基山町内全体が事業地として国土交通省、文部科学省、農林水産省からの支援が受けられるのか?というと残念ながらそうではありません。「維持向上すべき歴史的風致」と銘打っていることから分かるように、維持向上すべき歴史的風致の舞台となる場への修理や、景観づくり(修景)をするために行う様々な事業について国からの支援が受けられるというものです。したがって、そこには事業展開が可能となる「重点区域」というものが設定され、その区域内にある様々な施設について、維持向上すべき歴史的風致に関係する事業に関して、国からの支援が受けられるようになります。国も県も町も、現在は費用対効果が求められており、税金から公的な支援は生まれてきますので、費用対効果が高いと考えられる場へ、補助金が投下されることになります。

次回は、現在、パブリックコメントで公開されている『基山町歴史的風致維持向上計画』に記されている「重点区域」について話を進めましょう。

●町域全体に広がる文化遺産

次回は、現在、パブリックコメントで公開されている『基山町歴史的風致維持向上計画』に記されている「重点区域」について話を進めましょう。

●町域全体に広がる文化遺産

2018年11月10日

■認定されると何が行われるのか?(その1)

前回、「歴史的風致」とは何かで取り上げた「園部くんち」の歴史的風致の写真を用いて、認定後になにができるのかについて解説します。なお、ここで示したことが実際に園部宝満神社前で実施されるかどうか、町の財政力にも関わってきますので、あくまでも解説のための事例として捉えておいてください。

問:整備前と整備後(想像)の写真を下に掲載します。何が、どう変わっているでしょうか?

●整備前(現況)

●整備後(想像)

腦内活性の「アハッ」体験のようですが、分かりましたか?

①電柱・電線が見当たりません(電線の地中化)。

②道路が茶色に舗装されています(道路の美装化)。

あと、写真変化で表現できないこととして、③背後に写っている農家住宅の保存修理への補助、④田んぼの水路・畔の補修工事、⑤催行者育成への補助、さらに⑥これら整備・育成の状況をガイドするボランティアガイド養成や冊子作成、⑦事業効果を広報する諸活動にも補助金が投入できるなど、考えられることは多彩です。

歴史的風致を維持及び向上するとは、催行者の方々が毎年祭礼を行うに当たり、「気持ちよく祭事ができる」環境整備を行うことで、その地域の歴史と文化に裏付けられた個性を整え高めていくことと理解していただくと分かりやすいかもしれません。

一つここで想像してみてください。ビルに囲まれ、荒れ果て荒廃したかつての田んぼがあり、上空には電線が縦横に巡らされ、さらに空家のために崩れかけている廃屋の前を、ひび割れ凹凸のある黒アスファルト舗装の道を通って祭礼を行うのが「気持ちいい」と感じるでしょうか。園部くんちは、特に若手の挟み箱担ぎ手が沿道の田んぼの中を走り回る行為が行われますが、田んぼあればこそできる行為で、水路や田んぼ畔の補修ができず田んぼが失われ住宅街へと変化すると、田んぼを駆け巡る行為ができなくなってしまいます。田んぼの担い手不足から米つくりができなくなることもありますが、施設面(水路・田んぼ畔など)で作付けができなくなることを防ぐための支援ともお考えください。

※地域の個性を整え高めることが、すなわち世界に発信する日本の個性を高めていくことにつながるという施策で、「どこにでもあるまち(個性の無いまち)」から抜け出すまちづくりなのです。

・・・・つづく。

●園部くんち催行を待つ朝の様子

問:整備前と整備後(想像)の写真を下に掲載します。何が、どう変わっているでしょうか?

●整備前(現況)

●整備後(想像)

腦内活性の「アハッ」体験のようですが、分かりましたか?

①電柱・電線が見当たりません(電線の地中化)。

②道路が茶色に舗装されています(道路の美装化)。

あと、写真変化で表現できないこととして、③背後に写っている農家住宅の保存修理への補助、④田んぼの水路・畔の補修工事、⑤催行者育成への補助、さらに⑥これら整備・育成の状況をガイドするボランティアガイド養成や冊子作成、⑦事業効果を広報する諸活動にも補助金が投入できるなど、考えられることは多彩です。

歴史的風致を維持及び向上するとは、催行者の方々が毎年祭礼を行うに当たり、「気持ちよく祭事ができる」環境整備を行うことで、その地域の歴史と文化に裏付けられた個性を整え高めていくことと理解していただくと分かりやすいかもしれません。

一つここで想像してみてください。ビルに囲まれ、荒れ果て荒廃したかつての田んぼがあり、上空には電線が縦横に巡らされ、さらに空家のために崩れかけている廃屋の前を、ひび割れ凹凸のある黒アスファルト舗装の道を通って祭礼を行うのが「気持ちいい」と感じるでしょうか。園部くんちは、特に若手の挟み箱担ぎ手が沿道の田んぼの中を走り回る行為が行われますが、田んぼあればこそできる行為で、水路や田んぼ畔の補修ができず田んぼが失われ住宅街へと変化すると、田んぼを駆け巡る行為ができなくなってしまいます。田んぼの担い手不足から米つくりができなくなることもありますが、施設面(水路・田んぼ畔など)で作付けができなくなることを防ぐための支援ともお考えください。

※地域の個性を整え高めることが、すなわち世界に発信する日本の個性を高めていくことにつながるという施策で、「どこにでもあるまち(個性の無いまち)」から抜け出すまちづくりなのです。

・・・・つづく。

●園部くんち催行を待つ朝の様子

2018年11月09日

■「歴史的風致」とは?(その3)

身近な祭礼を例として、この「歴史的風致」を解説してみましょう。

園部で先月行われた「園部くんち」の一風景を取り上げて説明します。

●園部宝満神社の秋の大祭 園部くんちでのお下りの様子

写真は、園部くんちでのお下りの風景です。

【歴史的風致要素①】 園部くんちは、催行時期は江戸時代まで遡ることが、『基肄郡誌上郷神社記録』に慶安4年(1651)に再興されたと記され、また現存する御鉄砲祭具箱裏書に文政5年(1822)の銘があり、この頃には催行されていたことがたどれます。このことから、衣装を着て催行されている方々が、「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動」に該当します。

※「大名行列」は、旧基肄養父郡の各地で催行されていますが、園部の自然・社会的諸環境、そしてそこで培われた人柄、人情など様々な要素が混然一体となって、今の姿を表現しています。そこから、どこにもない園部の大名行列であるといえます。

【歴史的風致要素②】は、このお下り風景の背後に写りこんでいる住宅で、今は希薄になった草葺き建築の典型的農家住宅で、お住まいの方への聞き取りでは、今から85年前に移築したとされており、50年以上前の建築であることが分かります。

【歴史的風致要素③】は、おくんちの行列の前に写っている稲実る田んぼや、背景である農家の風情全てを合わせて「周辺の市街地」と捉えます。

つまり、この写真に表現されている全ての集合体が、歴史的風致ということになります。

これまでの文化財的価値観との違いは、文化財が単体主義、つまり【歴史的風致要素①】~【歴史的風致要素③】を各々で考え指定してきたのに対し、国土交通省が考える歴史的風致は3つ合わさってはじめて「歴史的風致」として捉えるというものです。

では、この「歴史的風致維持向上計画」は認定されると何が行われるのかについて、次回に説明しましょう。

●御旅所前での演舞の様子

園部で先月行われた「園部くんち」の一風景を取り上げて説明します。

●園部宝満神社の秋の大祭 園部くんちでのお下りの様子

写真は、園部くんちでのお下りの風景です。

【歴史的風致要素①】 園部くんちは、催行時期は江戸時代まで遡ることが、『基肄郡誌上郷神社記録』に慶安4年(1651)に再興されたと記され、また現存する御鉄砲祭具箱裏書に文政5年(1822)の銘があり、この頃には催行されていたことがたどれます。このことから、衣装を着て催行されている方々が、「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動」に該当します。

※「大名行列」は、旧基肄養父郡の各地で催行されていますが、園部の自然・社会的諸環境、そしてそこで培われた人柄、人情など様々な要素が混然一体となって、今の姿を表現しています。そこから、どこにもない園部の大名行列であるといえます。

【歴史的風致要素②】は、このお下り風景の背後に写りこんでいる住宅で、今は希薄になった草葺き建築の典型的農家住宅で、お住まいの方への聞き取りでは、今から85年前に移築したとされており、50年以上前の建築であることが分かります。

【歴史的風致要素③】は、おくんちの行列の前に写っている稲実る田んぼや、背景である農家の風情全てを合わせて「周辺の市街地」と捉えます。

つまり、この写真に表現されている全ての集合体が、歴史的風致ということになります。

これまでの文化財的価値観との違いは、文化財が単体主義、つまり【歴史的風致要素①】~【歴史的風致要素③】を各々で考え指定してきたのに対し、国土交通省が考える歴史的風致は3つ合わさってはじめて「歴史的風致」として捉えるというものです。

では、この「歴史的風致維持向上計画」は認定されると何が行われるのかについて、次回に説明しましょう。

●御旅所前での演舞の様子

2018年11月09日

■「歴史的風致」とは?(その2)

前回あげたモノが基山町の維持向上すべき歴史的風致として掲載したモノですが、それぞれの解説は、基山町HPに上げられている計画書をお読みいただくとして、本題に戻ります。

「歴史的風致」について説明しておきます。

●荒穂の神さまが御行幸(みゆき)される前に必ず潮(しお)で、道端に置かれた御幣が清められます。【荒穂神社の御神幸祭】

「歴史的風致」とは、この計画が寄って立つ法律、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称)歴史まちづくり法」第1条に記されている用語です。

法文:第1条(目的)「この法律は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(以下「歴史的風致」という)の維持及び向上を図るため、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣による歴史的風致維持向上基本方針の策定及び市町村が作成する歴史的風致維持向上計画の認定、その認定を受けた歴史的風致維持向上計画に関する都市計画の決定その他の措置を講ずることにより、個性豊かな地域社会の実現を図り、もって都市の健全な発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。」と記されています。

「???????????んっ」と思われた方も多いのではないかと思います。法律用語は、分かったようで、霧の中に私たちを誘い、よく分からなくなってしまうのが、法律用語ですね。

●明治17年(1884)建築の接待所(参籠殿・神楽殿)前で行われる、餅まきの様子【荒穂神社の御神幸祭】

そこで、「歴史的風致」について、法律用語を分解してみます。「(以下「歴史的風致」という)」と記されている箇所から前の文章を分解してみましょう。

①地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動【歴史的風致要素①】

②その活動が行われる歴史上価値の高い建造物【歴史的風致要素②】

③その周辺の市街地【歴史的風致要素③】

この①~③が一体となって形成してきた良好な市街地

これら①~③を合わせた「一体となって形成してきた良好な市街地」が「歴史的風致」という、と記述されているのです。

「??????んっ」、やっぱり分からんなぁ・・・・でしょうか。

次回は、基山町の祭礼を例として、説明してみましょう。

・・・・つづく。

「歴史的風致」について説明しておきます。

●荒穂の神さまが御行幸(みゆき)される前に必ず潮(しお)で、道端に置かれた御幣が清められます。【荒穂神社の御神幸祭】

「歴史的風致」とは、この計画が寄って立つ法律、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称)歴史まちづくり法」第1条に記されている用語です。

法文:第1条(目的)「この法律は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(以下「歴史的風致」という)の維持及び向上を図るため、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣による歴史的風致維持向上基本方針の策定及び市町村が作成する歴史的風致維持向上計画の認定、その認定を受けた歴史的風致維持向上計画に関する都市計画の決定その他の措置を講ずることにより、個性豊かな地域社会の実現を図り、もって都市の健全な発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。」と記されています。

「???????????んっ」と思われた方も多いのではないかと思います。法律用語は、分かったようで、霧の中に私たちを誘い、よく分からなくなってしまうのが、法律用語ですね。

●明治17年(1884)建築の接待所(参籠殿・神楽殿)前で行われる、餅まきの様子【荒穂神社の御神幸祭】

そこで、「歴史的風致」について、法律用語を分解してみます。「(以下「歴史的風致」という)」と記されている箇所から前の文章を分解してみましょう。

①地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動【歴史的風致要素①】

②その活動が行われる歴史上価値の高い建造物【歴史的風致要素②】

③その周辺の市街地【歴史的風致要素③】

この①~③が一体となって形成してきた良好な市街地

これら①~③を合わせた「一体となって形成してきた良好な市街地」が「歴史的風致」という、と記述されているのです。

「??????んっ」、やっぱり分からんなぁ・・・・でしょうか。

次回は、基山町の祭礼を例として、説明してみましょう。

・・・・つづく。

2018年11月08日

■「歴史的風致」とは?(その1)

『基山町歴史的風致維持向上計画』パブリックコメント開始をお伝えしました。その中で、国の計画策定のための条件を3つ上げています。この3つの条件をクリアする3つの歴史的風致を前面に押し立て、その他に3つの歴史的風致を上げていますと記述しました。

計画書にあげてある基山町の維持向上すべき歴史的風致を紹介しておきます。

①基山にみる歴史的風致

●特別史跡基肄城跡を顕彰する天智天皇欽仰之碑

(史跡指定記念のため町民で築かれた記念碑)

●お潮井採りの場

(特別史跡基肄城跡南水門)

②荒穂神社の御神幸祭にみる歴史的風致

●荒穂神社鳥居-御本殿-タマタマ石が直線で並びます。

●荒穂神社秋の大祭 御神幸祭

③どろどろまいりにみる歴史的風致

●どろどろまいりの風景

④大興善寺にみる歴史的風致

●初夏の風物詩・大興善寺のつつじ祭

(歴史があります)

●JR基山駅の「つつじ寺」碑

⑤木山口町にみる歴史的風致

●江戸時代から今もつづく配置売薬

●一月十日に行われる木山口町若宮八幡神社の十日恵比須

⑥地域の祭事にみる歴史的風致

●園部宝満神社の秋の大祭・園部くんち

●小倉老松神社のこもったき

・・・・つづく。

計画書にあげてある基山町の維持向上すべき歴史的風致を紹介しておきます。

①基山にみる歴史的風致

●特別史跡基肄城跡を顕彰する天智天皇欽仰之碑

(史跡指定記念のため町民で築かれた記念碑)

●お潮井採りの場

(特別史跡基肄城跡南水門)

②荒穂神社の御神幸祭にみる歴史的風致

●荒穂神社鳥居-御本殿-タマタマ石が直線で並びます。

●荒穂神社秋の大祭 御神幸祭

③どろどろまいりにみる歴史的風致

●どろどろまいりの風景

④大興善寺にみる歴史的風致

●初夏の風物詩・大興善寺のつつじ祭

(歴史があります)

●JR基山駅の「つつじ寺」碑

⑤木山口町にみる歴史的風致

●江戸時代から今もつづく配置売薬

●一月十日に行われる木山口町若宮八幡神社の十日恵比須

⑥地域の祭事にみる歴史的風致

●園部宝満神社の秋の大祭・園部くんち

●小倉老松神社のこもったき

・・・・つづく。

2018年11月07日

■『歴史的風致維持向上計画』策定のための国が定めた条件

『歴史的風致維持向上計画』を策定する際、国が定めた条件があります。

(『地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 運用指針』3頁・38頁記載)

①:不動産物である国指定ないしは国登録文化財があること。

②:①のまわりで、おおむね50年以上継続されている民俗行事や商工業が行われていること。

③:②がおおむね50年以上前から行われていることを証明する資料があること。

この3つが揃わないと、『歴史的風致維持向上計画』は策定できません。

我が町基山には、佐賀県初となる特別史跡基肄城跡があります。ということで条件①は軽くクリアします。

●基肄城跡遠景

●山頂にある特別史跡基肄城跡碑

次に条件②に該当するモノがあるのかということで、『基山町史』等を探索し、基山(きざん)に直接関係する3つの行事を抽出し策定しました。1つは、特別史跡基肄城跡がある山・基山(きざん)に継続されている様々な行事(基肄城顕彰活動、登山・遠足、草スキー、信仰)を取り上げました。2つ目は、基山(きざん)に磐座としてのタマタマ石がある荒穂神社に係る神事・祭礼を記述しています。3つ目は、江戸時代から基山町を含む旧基肄養父郡で行われている「どろどろまいり」です。

●どろどろまいり

(古四国八十八ヶ所霊場 むこうに基山(きざん)が見えます)

3つ目の「どろどろまいり」は、若い方々には馴染みがないかもしれませんが、春と秋になると白装束の行列を町内で見かけられた方もおられると思います。その方々が「どろどろまいり」をされている皆さんです。大変失礼ながら、歩いておられる様を表して「ゾロゾロ」→「どろどろ」と表現し、「どろどろまいり」として語られています。

この特別史跡基肄城跡がある山・基山(きざん)に直接関係する3つの行事を前面に押し立て、その後に、基山町にある3つの行事・生業(なりわい)を付け加え、基山町の維持向上すべき歴史的風致といたしました。

条件②であげた諸行事には、条件③である根拠資料がいずれも残されており、こちらも大変でしたがクリアできました。この条件③は、実は平成23年度に終了した町史編さん事業で収集された多くの資料が、現在、町教育委員会に保管されており、これを活用できたことは大変ありがたいことでした。町民の皆さまのご協力によって集められた聞取りや原本資料(文書、古写真、日記など)が、まちづくりに生かされることになったのです。そんな取組が「歴史的風致維持向上計画」であり、歴史まちづくりの根幹なのです。

※『地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 運用指針』は、国土交通省HPにて公開されています。(http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_mn_000002.html)

(『地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 運用指針』3頁・38頁記載)

①:不動産物である国指定ないしは国登録文化財があること。

②:①のまわりで、おおむね50年以上継続されている民俗行事や商工業が行われていること。

③:②がおおむね50年以上前から行われていることを証明する資料があること。

この3つが揃わないと、『歴史的風致維持向上計画』は策定できません。

我が町基山には、佐賀県初となる特別史跡基肄城跡があります。ということで条件①は軽くクリアします。

●基肄城跡遠景

●山頂にある特別史跡基肄城跡碑

次に条件②に該当するモノがあるのかということで、『基山町史』等を探索し、基山(きざん)に直接関係する3つの行事を抽出し策定しました。1つは、特別史跡基肄城跡がある山・基山(きざん)に継続されている様々な行事(基肄城顕彰活動、登山・遠足、草スキー、信仰)を取り上げました。2つ目は、基山(きざん)に磐座としてのタマタマ石がある荒穂神社に係る神事・祭礼を記述しています。3つ目は、江戸時代から基山町を含む旧基肄養父郡で行われている「どろどろまいり」です。

●どろどろまいり

(古四国八十八ヶ所霊場 むこうに基山(きざん)が見えます)

3つ目の「どろどろまいり」は、若い方々には馴染みがないかもしれませんが、春と秋になると白装束の行列を町内で見かけられた方もおられると思います。その方々が「どろどろまいり」をされている皆さんです。大変失礼ながら、歩いておられる様を表して「ゾロゾロ」→「どろどろ」と表現し、「どろどろまいり」として語られています。

この特別史跡基肄城跡がある山・基山(きざん)に直接関係する3つの行事を前面に押し立て、その後に、基山町にある3つの行事・生業(なりわい)を付け加え、基山町の維持向上すべき歴史的風致といたしました。

条件②であげた諸行事には、条件③である根拠資料がいずれも残されており、こちらも大変でしたがクリアできました。この条件③は、実は平成23年度に終了した町史編さん事業で収集された多くの資料が、現在、町教育委員会に保管されており、これを活用できたことは大変ありがたいことでした。町民の皆さまのご協力によって集められた聞取りや原本資料(文書、古写真、日記など)が、まちづくりに生かされることになったのです。そんな取組が「歴史的風致維持向上計画」であり、歴史まちづくりの根幹なのです。

※『地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 運用指針』は、国土交通省HPにて公開されています。(http://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_mn_000002.html)