2014年09月27日

創作劇「こころつないで」、町外へPRに!

本日、ついに我が町の創作劇「こころつないで -基肄城に秘められたおもい-」がPRのため町外へ繰り出しました。

大宰府の北の守りである特別史跡大野城跡の名称を冠する福岡県大野城市で開催された、「第33回 おおの山城 大文字まつり」に参加しました。

齊明天皇、唐の皇帝、中大兄皇子、キイの母、中臣鎌足に扮した子どもたちが、「きやまん」と一緒に劇のPRに伺いました。

■参加してくれた子どもたち

多くの方々に、我が町にある基肄城を舞台とした劇を少しでも知っていただくことができたのではないでしょうか。

参加してくれた子どもたち、みんなと一緒に頑張ってくれた「きやまん」、お疲れさまでした。

■大野ジョーくんと一緒の「きやまん」

大宰府の北の守りである特別史跡大野城跡の名称を冠する福岡県大野城市で開催された、「第33回 おおの山城 大文字まつり」に参加しました。

齊明天皇、唐の皇帝、中大兄皇子、キイの母、中臣鎌足に扮した子どもたちが、「きやまん」と一緒に劇のPRに伺いました。

■参加してくれた子どもたち

多くの方々に、我が町にある基肄城を舞台とした劇を少しでも知っていただくことができたのではないでしょうか。

参加してくれた子どもたち、みんなと一緒に頑張ってくれた「きやまん」、お疲れさまでした。

■大野ジョーくんと一緒の「きやまん」

2014年09月26日

基肄城築城1350年祭が動き出します!

基肄城築城1350年実行委員会へむけた動きが始動します。

我が町の、日本の宝、東アジア世界の古代国家形成の証として世界に誇れる「特別史跡 基肄城跡」の生誕1350年を祝う祭典が来年、我が町「基山」で開催されます。

基山に生まれ、育ち、そして生きている方々の力を結集して、世界に誇れる「特別史跡 基肄城跡」の生誕祭に集いましょう。それが、郷土「基山」に生きた、生きている証だと思います。

全国に広がる「きやまんもん」の心意気を、結集する時です。

我がまち「きやま」のために。

我が町の、日本の宝、東アジア世界の古代国家形成の証として世界に誇れる「特別史跡 基肄城跡」の生誕1350年を祝う祭典が来年、我が町「基山」で開催されます。

基山に生まれ、育ち、そして生きている方々の力を結集して、世界に誇れる「特別史跡 基肄城跡」の生誕祭に集いましょう。それが、郷土「基山」に生きた、生きている証だと思います。

全国に広がる「きやまんもん」の心意気を、結集する時です。

我がまち「きやま」のために。

2014年09月24日

荒穂神社の秋の大祭を見学

9月23日(火)に執り行われた荒穂神社の秋の大祭「御神幸祭(みゆき祭り)」に、「こころつないで -基肄城に秘められたおもい-」に参画している子どもたちが見学に訪れました。

■創作劇参画の証として緑色の記念Tシャツを着ています。

この大祭の歴史は長く、古代の世から続いているという言い伝えが残されています。

この大祭で奉納される獅子舞を、今年12月に公演される創作劇「こころつないで -基肄城に秘められたおもい-」の劇中で、地域の祭りとして取り入れることもあり、その臨場感を目で、耳で、そして感性でとらえて欲しいということから実現しました。

当日は、午後1時からお仮殿で奉納される「災払・風流・獅子舞・大名行列」の各芸能を見ることができました。この日は、獅子舞を取り仕切る「獅子組」の皆さまのご厚意により、社殿横の最もよい場所を与えていただき、子どもたちも、まつりの臨場感を感じ取ったことでしょう。

ほかの場所では真似できないもの、それこそ地域に伝統的に継承されている様々な行事や文化遺産です。今年は、さらに地域に根ざし、地域の方々と力を合わせ、創作劇「こころつないで-基肄城に秘められたおもい-」として、進化しつづけている姿を御覧ください。

公演は、12月14日(日)に行われます。観覧無料です。

多くの方々に、成長したこどもたちの姿、地域伝統のまつりとそれを支えつながっている人たちの熱い姿(おもい)をお伝えいたします。

「獅子組」の皆さま、「御神幸祭」を取り仕切る関係者の皆さま、有り難うございました。また、12月の公演に向けてご支援のほど、よろしくお願いいたします。

■御神輿の下をくぐり、お祓い

【今年の御神幸祭は、多世代の方々がたくさんお越しになり、盛況の内に終えることができたのは、たいへんありがたいことです。】

■創作劇参画の証として緑色の記念Tシャツを着ています。

この大祭の歴史は長く、古代の世から続いているという言い伝えが残されています。

この大祭で奉納される獅子舞を、今年12月に公演される創作劇「こころつないで -基肄城に秘められたおもい-」の劇中で、地域の祭りとして取り入れることもあり、その臨場感を目で、耳で、そして感性でとらえて欲しいということから実現しました。

当日は、午後1時からお仮殿で奉納される「災払・風流・獅子舞・大名行列」の各芸能を見ることができました。この日は、獅子舞を取り仕切る「獅子組」の皆さまのご厚意により、社殿横の最もよい場所を与えていただき、子どもたちも、まつりの臨場感を感じ取ったことでしょう。

ほかの場所では真似できないもの、それこそ地域に伝統的に継承されている様々な行事や文化遺産です。今年は、さらに地域に根ざし、地域の方々と力を合わせ、創作劇「こころつないで-基肄城に秘められたおもい-」として、進化しつづけている姿を御覧ください。

公演は、12月14日(日)に行われます。観覧無料です。

多くの方々に、成長したこどもたちの姿、地域伝統のまつりとそれを支えつながっている人たちの熱い姿(おもい)をお伝えいたします。

「獅子組」の皆さま、「御神幸祭」を取り仕切る関係者の皆さま、有り難うございました。また、12月の公演に向けてご支援のほど、よろしくお願いいたします。

■御神輿の下をくぐり、お祓い

【今年の御神幸祭は、多世代の方々がたくさんお越しになり、盛況の内に終えることができたのは、たいへんありがたいことです。】

2014年09月23日

荒穂神社の大祭

今日は、基肄郡の鎮守として古代の世から尊崇されてきている荒穂神社の秋の大祭、『御神幸まつり』が、朝の6時から行われています。災払・風流・獅子舞・大名行列が本殿前で奉納され、約2km先にあるお仮殿までの道のりを行幸されます。

■行幸の風景

道々に沿道の方々が集い、一年の感謝と無病息災を願いながら御神輿の下をくぐるのです。

本日、午後1時からお仮殿前にて、災払・風流・獅子舞・大名行列が奉納されます。朝とは違った奉納行事を見ることができます。秋の豊穣を感謝する大祭、是非御覧ください。

■行幸の風景

道々に沿道の方々が集い、一年の感謝と無病息災を願いながら御神輿の下をくぐるのです。

本日、午後1時からお仮殿前にて、災払・風流・獅子舞・大名行列が奉納されます。朝とは違った奉納行事を見ることができます。秋の豊穣を感謝する大祭、是非御覧ください。

2014年09月20日

基肄城のお話 その3 -見せる城・見えざる城-

古代大宰府を守る城として築かれた二つの城として、我が町の基肄城が南の守り、北の守りとして大野城があることは知られています。

では、この二つの城の地形上から見た立地の違いはご存じでしょうか。

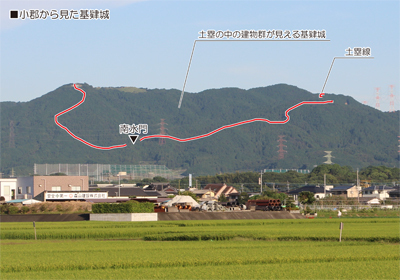

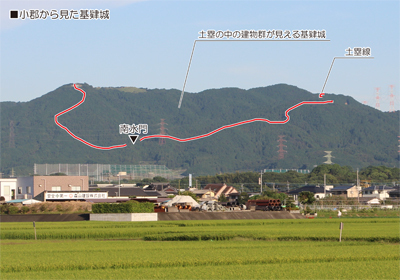

基肄城跡の土塁や石塁は、基山(きざん)の南東斜面に築かれています。

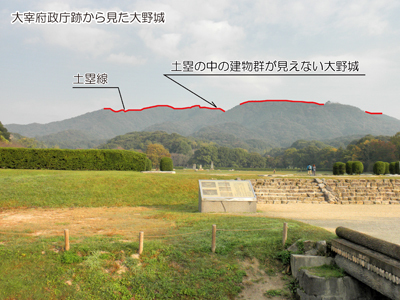

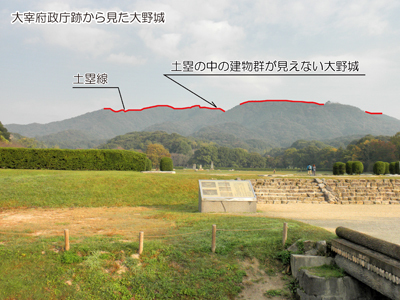

一方、大宰府の北の護りである大野城跡は、四王寺山山頂に築かれています。

■小郡から見た基肄城

■大宰府政庁跡から見た大野城

そうです、基肄城は、城内が筑紫平野からよく見えるのに対し、大野城は四王寺山の麓からは見えない構造になっていることに気づかされます。城の内部が見えることは、城内部の軍営がどのように配置されているのか敵に見える構造であると言えます。いったん戦時となると、とても不利な構造と言えるでしょう。

一方、平時では、礎石建ちの瓦葺き建物がたくさん建てられ、その内部には食糧や武器が収められていたことを考えると、基肄城の構造は、平時において大宰府を治める大和政権の力を示すために、その威容を筑紫平野の人びとに見せつけたと考えられます。

基肄城は、「見せる城」、大野城は「見えざる城」と言えます。

【お知らせ】

8月15日から広報『きやま』に「基肄城を知る」特集が掲載されています。当会も執筆分担者として参画し、基山町の方々に少しでも基肄城のことを知っていただけたらとの思いで、古代から現代までの基肄城に関わる文章を掲載していきます。

この特集に漏れた内容を、本会のブログで紹介していきます。

併せて御覧いただくことで、基肄城のことを深く・濃く知ってください。

では、この二つの城の地形上から見た立地の違いはご存じでしょうか。

基肄城跡の土塁や石塁は、基山(きざん)の南東斜面に築かれています。

一方、大宰府の北の護りである大野城跡は、四王寺山山頂に築かれています。

■小郡から見た基肄城

■大宰府政庁跡から見た大野城

そうです、基肄城は、城内が筑紫平野からよく見えるのに対し、大野城は四王寺山の麓からは見えない構造になっていることに気づかされます。城の内部が見えることは、城内部の軍営がどのように配置されているのか敵に見える構造であると言えます。いったん戦時となると、とても不利な構造と言えるでしょう。

一方、平時では、礎石建ちの瓦葺き建物がたくさん建てられ、その内部には食糧や武器が収められていたことを考えると、基肄城の構造は、平時において大宰府を治める大和政権の力を示すために、その威容を筑紫平野の人びとに見せつけたと考えられます。

基肄城は、「見せる城」、大野城は「見えざる城」と言えます。

【お知らせ】

8月15日から広報『きやま』に「基肄城を知る」特集が掲載されています。当会も執筆分担者として参画し、基山町の方々に少しでも基肄城のことを知っていただけたらとの思いで、古代から現代までの基肄城に関わる文章を掲載していきます。

この特集に漏れた内容を、本会のブログで紹介していきます。

併せて御覧いただくことで、基肄城のことを深く・濃く知ってください。

2014年09月15日

第8回歴史散歩へむけて!

本会も参画している基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会主催による第8回歴史散歩が、来年3月7日(土)に決定。

そのコース決めに先立つ素材集めが、9月12日(金)午後、行われました。

■太田山安生寺(鳥栖市)

今回は、基山-鳥栖を巡るコースで、基山からは本会が参画し、鳥栖の歴史系団体の方々と共に、候補としているコース沿いの文化遺産を巡りました。

コース順路は、第7回同様にJR基山駅を終点とし、出発点はJR弥生ヶ丘駅で考えています。

主題は、関係の方々と検討中ですが、「八並長者伝説を歩く」、「観音さまになったお姫様の物語を歩く」、「元禄絵図の道を歩く」など、素材豊富なコースとなりそうです。

■「さい婦道(宰府道)」の道しるべ(鳥栖市)

今後、数回の実行委員会を経て、正式にコース内容が決まりましたら、お知らせいたします。

■東福寺の観音さま(基山町)

来春の歴史散歩。

「築城1350年」を祝う基肄城も遠望しながらの道です。

どうか、お楽しみに!

そのコース決めに先立つ素材集めが、9月12日(金)午後、行われました。

■太田山安生寺(鳥栖市)

今回は、基山-鳥栖を巡るコースで、基山からは本会が参画し、鳥栖の歴史系団体の方々と共に、候補としているコース沿いの文化遺産を巡りました。

コース順路は、第7回同様にJR基山駅を終点とし、出発点はJR弥生ヶ丘駅で考えています。

主題は、関係の方々と検討中ですが、「八並長者伝説を歩く」、「観音さまになったお姫様の物語を歩く」、「元禄絵図の道を歩く」など、素材豊富なコースとなりそうです。

■「さい婦道(宰府道)」の道しるべ(鳥栖市)

今後、数回の実行委員会を経て、正式にコース内容が決まりましたら、お知らせいたします。

■東福寺の観音さま(基山町)

来春の歴史散歩。

「築城1350年」を祝う基肄城も遠望しながらの道です。

どうか、お楽しみに!

2014年09月14日

師の言葉は、身近にある

「師の言葉は、身近にある。」

昨日、本会の会長の御尊父様の葬儀が行われました。

「剃度式」から始まる天台宗系の葬儀が、厳かに執り行われ、会長の御尊父様の現世でのお努めを癒やし、仏の世界へ、浄土への「引導」が行われました。

御尊父様のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。

その席上で、今の世に活きる大変意義深いお言葉がありました。

その言葉は、会長のお孫さん(小学生)が語られた、曾祖父にあてた「弔辞」の中にありました。

「ひいじいちゃんから戴いたこの命を、私たちが引き継いでいきます。」

「命を引き継いでいくこと。」

父母、祖父母、曾祖父母・・・。先祖から引き継いでいるこの命を大切にし、そして未来へ繋ぐこと。そこには、先祖が感じた、歩んできた歴史も繋いでいく。

「絆」に込められた大きなひとつの意味。

自らの命の源泉を見つめ直すこと。

家族の絆を知り、感じ、そして次の世代へつなぐこと。

まさに、「師の言葉は、身近にある。」を感じたご葬儀でした。

昨日、本会の会長の御尊父様の葬儀が行われました。

「剃度式」から始まる天台宗系の葬儀が、厳かに執り行われ、会長の御尊父様の現世でのお努めを癒やし、仏の世界へ、浄土への「引導」が行われました。

御尊父様のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。

その席上で、今の世に活きる大変意義深いお言葉がありました。

その言葉は、会長のお孫さん(小学生)が語られた、曾祖父にあてた「弔辞」の中にありました。

「ひいじいちゃんから戴いたこの命を、私たちが引き継いでいきます。」

「命を引き継いでいくこと。」

父母、祖父母、曾祖父母・・・。先祖から引き継いでいるこの命を大切にし、そして未来へ繋ぐこと。そこには、先祖が感じた、歩んできた歴史も繋いでいく。

「絆」に込められた大きなひとつの意味。

自らの命の源泉を見つめ直すこと。

家族の絆を知り、感じ、そして次の世代へつなぐこと。

まさに、「師の言葉は、身近にある。」を感じたご葬儀でした。