2023年06月28日

■特別史跡指定70周年(もっひとつおまけ)

特別史跡基肄城跡には、絶滅危惧種のオキナグサがあることでも知られています。

【オキナグサが育つ基山(きざん)】

そこで「世界に一つしかない特別史跡基肄城跡」と「絶滅危惧種オキナグサ」どちらを大事にしなければならないのか?

なんと答えられますか?

さまざまな答えが聞こえてきそうです。

●「絶滅危惧種」は希少植物だから、「生態系の保護」を考えると、絶滅危惧種を育てるべき

●基肄城跡は特別史跡であり「世界に一つ、ここにしかない」、絶滅危惧種とはいえここ以外にも育っている場所があるなら、そちらを保護すればいい。

などなど。

「恋は盲目」という言葉がありますが、「大事にしたい」と思うことに囚われ、周りが見えなくなる。特別史跡基肄城跡の土塁の上に絶滅危惧種が育っていると、史跡保護、史跡景観を顧みることなく杭を打ち始める行為。特別史跡だから、絶滅危惧種を保護する行為を禁止する。などどちらか一方を大事にするあまり、冷静さを失い周りが見えなくなった行為で、とても大人が行う行為ではないと思います。

ただ言えることは、まずは昭和12年から史跡として、そして来年3月で70周年を迎える特別史跡として保護されてきた史跡環境があったからこそ、様々な植物・昆虫・動物が育ってきたといえます。ここで注意すべきは「保護されてきた」という語です。全くの自然状態で「放置」されてきたわけではありません。オキナグサが育つ場所も含めて山頂は、毎年除草のための草刈り、野焼きが長きにわたり繰り返し行われてきました。いわば人の手が毎年入り、保護されてきた「みかけの自然」環境だということです。

【昭和10年代の基山(きざん)】

この人の手が絶えず入っていた環境下であったからこそ、今育つ絶滅危惧種や他の植物も生育できたのではないかと思います。

今、オキナグサを育てるために柵が設けられ、史跡保護のための除草作業とは別に、除草が行われているようです。願わくば、一過性に終わらせず始めた方々皆さんが責任をもって、安易に第三者に頼らずご自身で未来永劫、その行為を続けていっていただきたいと思います。

植物や昆虫、動物も、一旦、「保護」の名のもとに広報されていくと、心無い人たちによって盗掘や捕獲が始まります。そのリスクも考慮しての広報活動・保護活動であったと思います。※1

【特別史跡基肄城跡がある基山(きざん)】

特別史跡基肄城跡として、そして絶滅危惧種の育つ山として、互いに排他的でなく両者のことを思いやり、特別なことはせず「これまで」通り、みんなで育める世の中の象徴として進んでいってほしいものです。

※1 NHK「ダーウィンが来た」で放送された「宝満山のヒキガエル」が、今、心無い人たちによって乱獲され数が少なくなっています。確かめた情報ではありませんが、ネット販売されているという噂も飛び交うまでになってしまいました。とても残念なことです。

【オキナグサが育つ基山(きざん)】

そこで「世界に一つしかない特別史跡基肄城跡」と「絶滅危惧種オキナグサ」どちらを大事にしなければならないのか?

なんと答えられますか?

さまざまな答えが聞こえてきそうです。

●「絶滅危惧種」は希少植物だから、「生態系の保護」を考えると、絶滅危惧種を育てるべき

●基肄城跡は特別史跡であり「世界に一つ、ここにしかない」、絶滅危惧種とはいえここ以外にも育っている場所があるなら、そちらを保護すればいい。

などなど。

「恋は盲目」という言葉がありますが、「大事にしたい」と思うことに囚われ、周りが見えなくなる。特別史跡基肄城跡の土塁の上に絶滅危惧種が育っていると、史跡保護、史跡景観を顧みることなく杭を打ち始める行為。特別史跡だから、絶滅危惧種を保護する行為を禁止する。などどちらか一方を大事にするあまり、冷静さを失い周りが見えなくなった行為で、とても大人が行う行為ではないと思います。

ただ言えることは、まずは昭和12年から史跡として、そして来年3月で70周年を迎える特別史跡として保護されてきた史跡環境があったからこそ、様々な植物・昆虫・動物が育ってきたといえます。ここで注意すべきは「保護されてきた」という語です。全くの自然状態で「放置」されてきたわけではありません。オキナグサが育つ場所も含めて山頂は、毎年除草のための草刈り、野焼きが長きにわたり繰り返し行われてきました。いわば人の手が毎年入り、保護されてきた「みかけの自然」環境だということです。

【昭和10年代の基山(きざん)】

この人の手が絶えず入っていた環境下であったからこそ、今育つ絶滅危惧種や他の植物も生育できたのではないかと思います。

今、オキナグサを育てるために柵が設けられ、史跡保護のための除草作業とは別に、除草が行われているようです。願わくば、一過性に終わらせず始めた方々皆さんが責任をもって、安易に第三者に頼らずご自身で未来永劫、その行為を続けていっていただきたいと思います。

植物や昆虫、動物も、一旦、「保護」の名のもとに広報されていくと、心無い人たちによって盗掘や捕獲が始まります。そのリスクも考慮しての広報活動・保護活動であったと思います。※1

【特別史跡基肄城跡がある基山(きざん)】

特別史跡基肄城跡として、そして絶滅危惧種の育つ山として、互いに排他的でなく両者のことを思いやり、特別なことはせず「これまで」通り、みんなで育める世の中の象徴として進んでいってほしいものです。

※1 NHK「ダーウィンが来た」で放送された「宝満山のヒキガエル」が、今、心無い人たちによって乱獲され数が少なくなっています。確かめた情報ではありませんが、ネット販売されているという噂も飛び交うまでになってしまいました。とても残念なことです。

2023年06月26日

■特別史跡指定70周年(おまけ)

特別史跡指定70周年の話題とは離れますが、これまで記してきた佐賀県の特別史跡のキーワードが「人々をまとめる」でしたが、離合集散という語があるように、離れた歴史を物語る史跡もあります。

平安時代中期以降、中世という社会は各地に政治の中心を置き、「在地領主」「戦国大名」と呼称される人々が築いた館跡(特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡など)や寺院(国宝金色堂がある特別史跡中尊寺境内など)等です。

【国宝 金色堂】

【国宝 金色堂】

【特別史跡中尊寺境内】

【特別史跡中尊寺境内】

日本の中で、様々な秩序が錯綜し「混沌とした中世」と呼称される時代です。ことの発端は、奈良時代の中頃から既にはじまり、国分寺建立の詔は、一見、国家直営のように見えますが、地域の財源に依拠し、多様なあり方を示すお寺として築かれています。ひと昔前の表現ではありますが現代的用語で表現すると「第三セクター方式」とでもいえる手法で国分寺・国分尼寺は造営されます。地域の実情、財源に頼るしか国の運営は成り立たず、結果として「規制緩和」を繰り返したことで、各地の勢力の成長を抑えることができず、「混沌とした中世」の到来へと導いていくことになったのです。

平安時代中期以降、中世という社会は各地に政治の中心を置き、「在地領主」「戦国大名」と呼称される人々が築いた館跡(特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡など)や寺院(国宝金色堂がある特別史跡中尊寺境内など)等です。

【国宝 金色堂】

【国宝 金色堂】 【特別史跡中尊寺境内】

【特別史跡中尊寺境内】日本の中で、様々な秩序が錯綜し「混沌とした中世」と呼称される時代です。ことの発端は、奈良時代の中頃から既にはじまり、国分寺建立の詔は、一見、国家直営のように見えますが、地域の財源に依拠し、多様なあり方を示すお寺として築かれています。ひと昔前の表現ではありますが現代的用語で表現すると「第三セクター方式」とでもいえる手法で国分寺・国分尼寺は造営されます。地域の実情、財源に頼るしか国の運営は成り立たず、結果として「規制緩和」を繰り返したことで、各地の勢力の成長を抑えることができず、「混沌とした中世」の到来へと導いていくことになったのです。

2023年06月25日

■特別史跡指定70周年(その7)

繰り返しになりますが、今年度は、基肄城跡が特別史跡に指定され70周年の記念の年。

この年に、(その2)でご紹介した「第2次特別史跡基肄城跡保存整備基本計画(以下「基本計画」)」を実行に移すために、基山町教育委員会では、今年度、「特別史跡基肄城跡保存整備基本設計(以下「基本設計」)」を策定することにしているようです。

基本計画策定時にも一般町民や子ども達むけのワークショップを開催し策定したように、基本設計は実践計画により近づいていくだけに、行政機関だけで担うことができない様々な取組を可能にするためにも、多くの町民が関わり、みんなで創り上げ実践できる基本設計にしていただきたいものです。

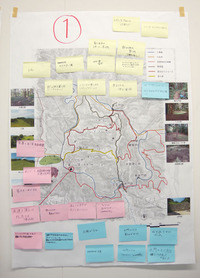

【子どもむけワークショップ(平成29年8月)】

【子どもむけワークショップで出された沢山の意見】

【一般むけワークショップ(平成28年12月)】

この年に、(その2)でご紹介した「第2次特別史跡基肄城跡保存整備基本計画(以下「基本計画」)」を実行に移すために、基山町教育委員会では、今年度、「特別史跡基肄城跡保存整備基本設計(以下「基本設計」)」を策定することにしているようです。

基本計画策定時にも一般町民や子ども達むけのワークショップを開催し策定したように、基本設計は実践計画により近づいていくだけに、行政機関だけで担うことができない様々な取組を可能にするためにも、多くの町民が関わり、みんなで創り上げ実践できる基本設計にしていただきたいものです。

【子どもむけワークショップ(平成29年8月)】

【子どもむけワークショップで出された沢山の意見】

【一般むけワークショップ(平成28年12月)】

2023年06月24日

■特別史跡指定70周年(その6)

このようにみてくると、佐賀県内の特別史跡に共通しているキーワードは「人々をまとめる」という語が浮かんできます。

農耕の進展に伴って各地で形成された集落をまとめ、環濠をもつ大集落をつくり上げた吉野ケ里遺跡。

【吉野ヶ里遺跡の墳丘墓(発掘調査の様子)】

『環濠集落 吉野ヶ里遺跡 概報』より抽出

地域を超えて北は蝦夷の支配下であった東北との境界としての多賀城(現 宮城県多賀城市)から、南は薩摩(現 鹿児島県薩摩川内市)までが大和政権の領域と考えられ、これら広域で多様な価値観の人々を統制する国家機構の一装置として築造された基肄城跡。

【基肄城跡】

そして、秀吉の個人的な野望を成し遂げるためでありながら、各地で群雄割拠していた大名たちを取りまとめ、朝鮮へ出兵した拠点としての名護屋城跡。

【名護屋城跡】『名護屋城跡並陣跡保存活用計画』より抽出

旧石器時代から現代までの日本の歴史の中で、人々をまとめた歴史の証として、佐賀県にある3つの特別史跡は指定され保護されているといえます。

農耕の進展に伴って各地で形成された集落をまとめ、環濠をもつ大集落をつくり上げた吉野ケ里遺跡。

【吉野ヶ里遺跡の墳丘墓(発掘調査の様子)】

『環濠集落 吉野ヶ里遺跡 概報』より抽出

地域を超えて北は蝦夷の支配下であった東北との境界としての多賀城(現 宮城県多賀城市)から、南は薩摩(現 鹿児島県薩摩川内市)までが大和政権の領域と考えられ、これら広域で多様な価値観の人々を統制する国家機構の一装置として築造された基肄城跡。

【基肄城跡】

そして、秀吉の個人的な野望を成し遂げるためでありながら、各地で群雄割拠していた大名たちを取りまとめ、朝鮮へ出兵した拠点としての名護屋城跡。

【名護屋城跡】『名護屋城跡並陣跡保存活用計画』より抽出

旧石器時代から現代までの日本の歴史の中で、人々をまとめた歴史の証として、佐賀県にある3つの特別史跡は指定され保護されているといえます。

2023年06月24日

■特別史跡指定70周年(その5)

再び、話を「特別史跡」の話に戻しましょう。

次は、造られた年代としては、佐賀県内の3つの特別史跡の中で、最も新しい安土桃山時代の名護屋城跡です。

史跡指定としては、実は基肄城跡より古く大正15年(1926)に「名護屋城阯竝陣阯」として史跡指定されています。

●名護屋城跡

【日本の歴史上の位置】

群雄割拠していた戦国時代の収束点として、豊臣秀吉によって全国各地の諸大名が動員され、混沌とした中世の終焉、中央集権的政治体制の萌芽としての近世社会への起点的出来事を知ることができる遺跡に位置づけられています。

【証拠としての記録・遺構】

文禄・慶長の役を記した文書資料のみならず、現地に天守がある名護屋城跡を中心として半径約3km圏内に150箇所余りの大名陣跡が残されています。

【特別史跡名護屋城跡並陣跡保存活用計画より抽出改変】

次は、造られた年代としては、佐賀県内の3つの特別史跡の中で、最も新しい安土桃山時代の名護屋城跡です。

史跡指定としては、実は基肄城跡より古く大正15年(1926)に「名護屋城阯竝陣阯」として史跡指定されています。

●名護屋城跡

【日本の歴史上の位置】

群雄割拠していた戦国時代の収束点として、豊臣秀吉によって全国各地の諸大名が動員され、混沌とした中世の終焉、中央集権的政治体制の萌芽としての近世社会への起点的出来事を知ることができる遺跡に位置づけられています。

【証拠としての記録・遺構】

文禄・慶長の役を記した文書資料のみならず、現地に天守がある名護屋城跡を中心として半径約3km圏内に150箇所余りの大名陣跡が残されています。

【特別史跡名護屋城跡並陣跡保存活用計画より抽出改変】

2023年06月23日

■文化遺産ガイドボランティア養成講座 開講

昨日(6月22日)、令和5年度から再構成し、また新たな仲間4名を迎えて文化遺産ガイドボランティア養成講座が、基山町教育委員会主催で開講されました。この取組は、基山の歴史と文化を、「ガイド」という手法で基山を訪れてくださるお客様、町民の皆さまに伝えていくためのガイドボランティア養成講座です。

【開講前の様子】

【開講前の様子】

今回開講した講座は、基山町にとって初めての取組ではなく、平成27年度に我が町基山を舞台に開催された「古代山城サミットin基山」での現地ガイドを町民で行うことを目的とし、当会も支援団体として協働し開講されたことに始まります。その間、様々な取組が展開し、昨年度は、コロナ禍にありながら多くの方々が基山に訪れ、文化遺産ガイドボランティアの皆さまの御努力で、「おもてなしガイド」が実践されました。

【ガイド活動の様子】

【ガイド活動の様子】

柴田教育長のご挨拶から始まった文化遺産ガイドボランティア養成講座、第一回目。

今年から、再び原点に立ち返り、「自ら調べ」「みんなで確認し合い」「マップや冊子として成果を見える化し」、そしてガイドする取組を再スタートしました。これまで活動を展開していただいている皆さまに加え新たな仲間4名をお迎えし、15名を超える方々に集っていただきました。ありがとうございました。

今年度は、顕彰建造物竣工90周年、特別史跡指定70周年の記念すべき年度ですので、フィールドを「基山(きざん)」と定め、「気になるモノ」「調べたいモノ」「未来の町民に伝えたいモノ」集めと、「自ら調べる」を始めます。

本講座の方針5つありますが、もう一つ、個々人の思いを互いに尊重し、否定しないを根底に据え、世界の様々な知識に比べれば自らの「知」はちっぽけなモノであることを自覚し、「知った時が、分かった時」として、互いに高め合い共に進んでいきましょう。

※なお、第1回目は開講いたしましたが、基山町教育委員会の方針で、新規参画は随時受け付けるということですので、「思い立ったが吉日」、気になったら基山町教育委員会教育学習課へお申込みください。

【開講前の様子】

【開講前の様子】今回開講した講座は、基山町にとって初めての取組ではなく、平成27年度に我が町基山を舞台に開催された「古代山城サミットin基山」での現地ガイドを町民で行うことを目的とし、当会も支援団体として協働し開講されたことに始まります。その間、様々な取組が展開し、昨年度は、コロナ禍にありながら多くの方々が基山に訪れ、文化遺産ガイドボランティアの皆さまの御努力で、「おもてなしガイド」が実践されました。

【ガイド活動の様子】

【ガイド活動の様子】柴田教育長のご挨拶から始まった文化遺産ガイドボランティア養成講座、第一回目。

今年から、再び原点に立ち返り、「自ら調べ」「みんなで確認し合い」「マップや冊子として成果を見える化し」、そしてガイドする取組を再スタートしました。これまで活動を展開していただいている皆さまに加え新たな仲間4名をお迎えし、15名を超える方々に集っていただきました。ありがとうございました。

今年度は、顕彰建造物竣工90周年、特別史跡指定70周年の記念すべき年度ですので、フィールドを「基山(きざん)」と定め、「気になるモノ」「調べたいモノ」「未来の町民に伝えたいモノ」集めと、「自ら調べる」を始めます。

本講座の方針5つありますが、もう一つ、個々人の思いを互いに尊重し、否定しないを根底に据え、世界の様々な知識に比べれば自らの「知」はちっぽけなモノであることを自覚し、「知った時が、分かった時」として、互いに高め合い共に進んでいきましょう。

※なお、第1回目は開講いたしましたが、基山町教育委員会の方針で、新規参画は随時受け付けるということですので、「思い立ったが吉日」、気になったら基山町教育委員会教育学習課へお申込みください。

2023年06月23日

■活動報告(聞き取り調査)

今年が、基肄城顕彰建造物竣工90周年の記念する年ということで、当会も関係する資料収集にはじまり、我が町基山の出来事ですので、建造物建築に関係した方の探索も行っております。その中で、天智天皇欽仰之碑建築に関わった当時の小学生の方々がご存命であることは、多くの聞き取り調査の中で存じあげておりました。

【天智天皇欽仰之碑(時の記念日撮影)】

調査を進めていく中で、なんと青年として建築に直接関わった方がご存命であることをつきとめ、昨日(22日)、ご本人にお会いし、聞き取り調査を行いました。

昭和8年当時のご記憶を鮮明に語っていただき、顕彰建造物建築のご記憶のみならず、当時の基山のことも聞き取りできたことは、我が町基山の貴重な記録として意義深い調査となりました。

【天智天皇欽仰之碑 除幕式の様子(『肥前史談』より)】

ご協力いただいた皆さま、心より感謝申し上げるとともに、ここまで情報を収集し聞き取り調査までたどり着いた、当会メンバーの探求心の素晴らしさに頭が下がります。

我が町基山の貴重なご記憶の記録は、繰り返すまでもなく基山でしか語ることも、聞くこともできないモノです。そこには基山のみならず関係する地域の歴史も語られ、地理的にも歴史的にも広がりを持っています。貴重な記録を集め、それらを町民の皆さまに還元し、「ふるさと基山」とはどんなところなのかを知り、また先人たちの歩みを知って、これからの基山を考えていくための素材にしていくことが、今を生きる私たちの務めだと思います。

【天智天皇欽仰之碑(時の記念日撮影)】

調査を進めていく中で、なんと青年として建築に直接関わった方がご存命であることをつきとめ、昨日(22日)、ご本人にお会いし、聞き取り調査を行いました。

昭和8年当時のご記憶を鮮明に語っていただき、顕彰建造物建築のご記憶のみならず、当時の基山のことも聞き取りできたことは、我が町基山の貴重な記録として意義深い調査となりました。

【天智天皇欽仰之碑 除幕式の様子(『肥前史談』より)】

ご協力いただいた皆さま、心より感謝申し上げるとともに、ここまで情報を収集し聞き取り調査までたどり着いた、当会メンバーの探求心の素晴らしさに頭が下がります。

我が町基山の貴重なご記憶の記録は、繰り返すまでもなく基山でしか語ることも、聞くこともできないモノです。そこには基山のみならず関係する地域の歴史も語られ、地理的にも歴史的にも広がりを持っています。貴重な記録を集め、それらを町民の皆さまに還元し、「ふるさと基山」とはどんなところなのかを知り、また先人たちの歩みを知って、これからの基山を考えていくための素材にしていくことが、今を生きる私たちの務めだと思います。

2023年06月21日

■特別史跡指定70周年(もっひとつおまけ)

基肄城が、筑紫平野の豪族たちへ「見せつける城」として説明しました。

基山(きざん)の南東斜面に築かれた基肄城内には、約40棟の建物が確認されていますが、その甍、屋根瓦の色は、実は黒ではありません。今の屋根瓦のような安定的な色彩は、室町時代以降にやっとたどり着いた技術で、それ以前の瓦は、灰色、白はいい方で、橙色や時に赤に近い色のモノもありました。現在、基肄城内の礎石建物群には当時の瓦(主に奈良時代)が散乱していますが、それを見ていただいても、色とりどりであることが分かります。

言葉で表現しても、なかなか実感がわかないと思いますので、今でも奈良時代の瓦を葺く、奈良市にある世界遺産元興寺の建物の写真をご紹介しておきます。

【世界遺産 元興寺(奈良市)】

このような色とりどりの屋根瓦を葺く建物が40棟以上、場内に建っていたことを考えると、晴れた日などは、とても目立つ存在だったと想像できます。

このことからも籠城し、耐え忍ぶ城というよりは、まさに大和政権の「力」を見せつけるための城であったといえます。

基山(きざん)の南東斜面に築かれた基肄城内には、約40棟の建物が確認されていますが、その甍、屋根瓦の色は、実は黒ではありません。今の屋根瓦のような安定的な色彩は、室町時代以降にやっとたどり着いた技術で、それ以前の瓦は、灰色、白はいい方で、橙色や時に赤に近い色のモノもありました。現在、基肄城内の礎石建物群には当時の瓦(主に奈良時代)が散乱していますが、それを見ていただいても、色とりどりであることが分かります。

言葉で表現しても、なかなか実感がわかないと思いますので、今でも奈良時代の瓦を葺く、奈良市にある世界遺産元興寺の建物の写真をご紹介しておきます。

【世界遺産 元興寺(奈良市)】

このような色とりどりの屋根瓦を葺く建物が40棟以上、場内に建っていたことを考えると、晴れた日などは、とても目立つ存在だったと想像できます。

このことからも籠城し、耐え忍ぶ城というよりは、まさに大和政権の「力」を見せつけるための城であったといえます。

2023年06月20日

■特別史跡指定70周年(おまけ)

日本古代の大和政権の勢力範囲が、おおむね古代における国家の領域として考えられていますが、文献資料から考えられる範囲と、地域の人々がどのように認識していたのかを表現している「同時代資料」としての考古資料からは、幾分、勢力範囲にズレがあります。

それを物語るように、文献資料からは、大和政権の勢力範囲にありながら、地域の人々の「反乱」「反攻」という姿、蝦夷や隼人の反乱・反攻という形で記録が遺されています。また、大宰府と近い地理的位置にありがら、筑後国司が殺害されるなど、決して安定的な大和政権の基盤ではなかったことが分かります。

【奈良時代前期の大和政権の勢力範囲】

それを物語るように、文献資料からは、大和政権の勢力範囲にありながら、地域の人々の「反乱」「反攻」という姿、蝦夷や隼人の反乱・反攻という形で記録が遺されています。また、大宰府と近い地理的位置にありがら、筑後国司が殺害されるなど、決して安定的な大和政権の基盤ではなかったことが分かります。

【奈良時代前期の大和政権の勢力範囲】

2023年06月19日

■特別史跡指定70周年(その4)

次は、我が町基山にある基肄城跡です。

【特別史跡基肄城跡(基山(きざん)山頂)】

●基肄城跡

【日本の歴史上の位置】

地域を超え、広域で多様な価値観を統制するための仕組みである法治国家(律令制国家)として、国家機構(法の整備、官僚制、戸籍、徴税制、警察機構など)を整えていく過程で造られるとともに、その後の奈良時代には国家機構を担い体現した遺跡として位置づけられています。

基肄城跡だけで表現されるものではなく、中心的存在としての大宰府跡、防衛線としての水城跡、北の守りの大野城跡などとともに地理的な関係性などを総合して歴史的位置づけがなされています。

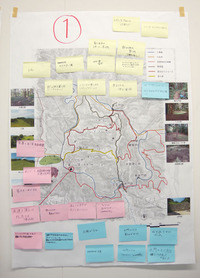

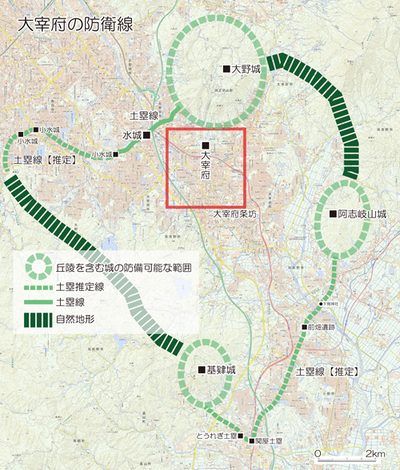

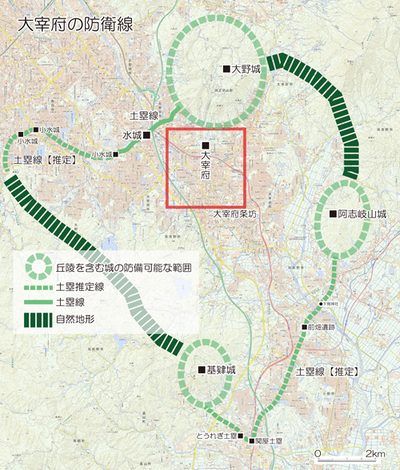

【羅城としての大宰府防衛線】

加えて、基肄城跡は、全国でも珍しく軍団名が明らかな「基肄軍団」が居たとされる場所であるばかりでなく、筑紫平野の豪族たちに対して法治国家を保つための警察機構的な役割を担う、「見せつける城」としての役割も担っています。※1

【筑紫平野に開かれた「見せつける城」】白色線が基肄城の防塁線

いわば、現代の官僚制度、国家機構に通じる諸制度の始まりを物語る遺跡だといえます。

【証拠としての記録・遺構】

基肄城跡は、日本最古の歴史書である「日本書紀」をはじめ六国史に記載されており、朝鮮式山城※2と呼称されています。また、基山(きざん)の南東斜面に土塁、石塁を巡らせ、その中に現在確認されているだけで40棟を超える礎石建物があることが分かっています。その防塁構造が、包谷式とする谷部に石塁を築き、南水門跡の石塁には谷部に集まる水を吐水させるために段階的に付設された4つの水門や、土塁石塁で囲われた内部に多くの礎石建物を配するなど、大宰府の北の守りとして築かれた大野城跡と類似している点も大宰府関連史跡群の一つとして証拠だてられています。

【石塁と南水門】

【石塁と南水門】

※1 本ブログ2014.9.20「基肄城のお話 その3 見せる城。見えざる城」をご参照ください。

※2 六国史に記載された山城を朝鮮式山城と呼称し、西日本に展開する27の山城のうち、25箇所が現在認められています。それに対し、六国史に記載されてはいないが、古代に築造されたと考えられる石塁などがある場所を神籠石山城として区別しています。近傍では久留米市の高良山神籠石や県内では佐賀市の帯隈山神籠石、武雄市のおつぼ山神籠石などが、それにあたります。

【特別史跡基肄城跡(基山(きざん)山頂)】

●基肄城跡

【日本の歴史上の位置】

地域を超え、広域で多様な価値観を統制するための仕組みである法治国家(律令制国家)として、国家機構(法の整備、官僚制、戸籍、徴税制、警察機構など)を整えていく過程で造られるとともに、その後の奈良時代には国家機構を担い体現した遺跡として位置づけられています。

基肄城跡だけで表現されるものではなく、中心的存在としての大宰府跡、防衛線としての水城跡、北の守りの大野城跡などとともに地理的な関係性などを総合して歴史的位置づけがなされています。

【羅城としての大宰府防衛線】

加えて、基肄城跡は、全国でも珍しく軍団名が明らかな「基肄軍団」が居たとされる場所であるばかりでなく、筑紫平野の豪族たちに対して法治国家を保つための警察機構的な役割を担う、「見せつける城」としての役割も担っています。※1

【筑紫平野に開かれた「見せつける城」】白色線が基肄城の防塁線

いわば、現代の官僚制度、国家機構に通じる諸制度の始まりを物語る遺跡だといえます。

【証拠としての記録・遺構】

基肄城跡は、日本最古の歴史書である「日本書紀」をはじめ六国史に記載されており、朝鮮式山城※2と呼称されています。また、基山(きざん)の南東斜面に土塁、石塁を巡らせ、その中に現在確認されているだけで40棟を超える礎石建物があることが分かっています。その防塁構造が、包谷式とする谷部に石塁を築き、南水門跡の石塁には谷部に集まる水を吐水させるために段階的に付設された4つの水門や、土塁石塁で囲われた内部に多くの礎石建物を配するなど、大宰府の北の守りとして築かれた大野城跡と類似している点も大宰府関連史跡群の一つとして証拠だてられています。

【石塁と南水門】

【石塁と南水門】※1 本ブログ2014.9.20「基肄城のお話 その3 見せる城。見えざる城」をご参照ください。

※2 六国史に記載された山城を朝鮮式山城と呼称し、西日本に展開する27の山城のうち、25箇所が現在認められています。それに対し、六国史に記載されてはいないが、古代に築造されたと考えられる石塁などがある場所を神籠石山城として区別しています。近傍では久留米市の高良山神籠石や県内では佐賀市の帯隈山神籠石、武雄市のおつぼ山神籠石などが、それにあたります。

2023年06月18日

■特別史跡指定70周年(その3)

日本の歴史上、古い順に記述します。

まずは、今話題の弥生時代の大集落遺跡である吉野ヶ里遺跡です。

少し小難しくなりますが、お付き合いください。

●吉野ケ里遺跡

【日本の歴史上の位置】

弥生時代という未だ国家機構が整っていない時代に、地域利害を取りまとめ、環濠を持つ大集落を形成したということ。また、発見された墓(墳丘墓や二列埋葬甕棺墓)に遺る人骨の分析から、世襲制ではない社会であったことが分かる遺跡として日本の歴史に位置づけられています。

【佐賀県教育委員会(1990)『環濠集落 吉野ヶ里遺跡 概報』より抽出】

【証拠としての遺構】

現在、国営吉野ケ里歴史公園として整備されているとおり、環濠に囲まれ、物見やぐら、掘立柱建物群、墳丘墓、二列埋葬甕棺墓などが、全貌を確認できる面積で見つかっています。

【余談】

おまけですが、今回、話題にのぼった吉野ヶ里遺跡の石棺の調査。賛否ありますが、これからは多くの人々に「見せる発掘調査」が求められ、佐賀県の山口知事もある意味「覚悟」を決め、佐賀県が取組んだ今回の調査は、先駆的な取組として高く評価されます。一部「業界」の特権のように秘匿され調査される時代は終わり、多くの衆目の注目を集めながらの調査が、国民の理解を促すきっかけになると思うと同時に、「何も出」なかったことの「落胆」ではなく、このような現実も受け止めつつ地道な発掘調査は日々行われていることの現実も多くの国民に知っていただきたいと思います。

まずは、今話題の弥生時代の大集落遺跡である吉野ヶ里遺跡です。

少し小難しくなりますが、お付き合いください。

●吉野ケ里遺跡

【日本の歴史上の位置】

弥生時代という未だ国家機構が整っていない時代に、地域利害を取りまとめ、環濠を持つ大集落を形成したということ。また、発見された墓(墳丘墓や二列埋葬甕棺墓)に遺る人骨の分析から、世襲制ではない社会であったことが分かる遺跡として日本の歴史に位置づけられています。

【佐賀県教育委員会(1990)『環濠集落 吉野ヶ里遺跡 概報』より抽出】

【証拠としての遺構】

現在、国営吉野ケ里歴史公園として整備されているとおり、環濠に囲まれ、物見やぐら、掘立柱建物群、墳丘墓、二列埋葬甕棺墓などが、全貌を確認できる面積で見つかっています。

【余談】

おまけですが、今回、話題にのぼった吉野ヶ里遺跡の石棺の調査。賛否ありますが、これからは多くの人々に「見せる発掘調査」が求められ、佐賀県の山口知事もある意味「覚悟」を決め、佐賀県が取組んだ今回の調査は、先駆的な取組として高く評価されます。一部「業界」の特権のように秘匿され調査される時代は終わり、多くの衆目の注目を集めながらの調査が、国民の理解を促すきっかけになると思うと同時に、「何も出」なかったことの「落胆」ではなく、このような現実も受け止めつつ地道な発掘調査は日々行われていることの現実も多くの国民に知っていただきたいと思います。

2023年06月18日

■特別史跡指定70周年(その2)

●なぜ、基肄城跡は特別史跡に指定されているのか

同じ問いは、佐賀県の他の二つの特別史跡にも当てはまります。

それを読み解く手がかりの一つは、史跡を所管する行政機関によって保存活用計画が策定され、その計画の中に「史跡の本質的価値」として記述があります。幸いなことに、3つの特別史跡は保存活用のための計画が策定されています。

それぞれ、以下の計画書に各々記載されています。

「第二次特別史跡基肄城跡保存整備基本計画」【基山町立図書館にて閲覧可能】

「吉野ケ里遺跡保存活用基本計画」

「特別史跡名護屋城跡並陣跡保存活用計画」【佐賀県HPにて掲載】

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00395753/index.html

【各特別史跡の保存活用計画】

※「吉野ケ里遺跡保存活用基本計画」のみ、佐賀県立図書館をはじめ公共施設での閲覧が残念ながらできません。

それぞれ、策定者の視点やその時々の社会情勢によって記述されている内容は異なりますが、三つの計画に共通していることは、日本の歴史を語る上で重要な位置にあること、そしてそれを裏付ける証拠(遺構など)が多く、ある程度の広がりをもって残されていることの2つが必ずあげられています。

次に、それらを見ていきましょう。

同じ問いは、佐賀県の他の二つの特別史跡にも当てはまります。

それを読み解く手がかりの一つは、史跡を所管する行政機関によって保存活用計画が策定され、その計画の中に「史跡の本質的価値」として記述があります。幸いなことに、3つの特別史跡は保存活用のための計画が策定されています。

それぞれ、以下の計画書に各々記載されています。

「第二次特別史跡基肄城跡保存整備基本計画」【基山町立図書館にて閲覧可能】

「吉野ケ里遺跡保存活用基本計画」

「特別史跡名護屋城跡並陣跡保存活用計画」【佐賀県HPにて掲載】

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00395753/index.html

【各特別史跡の保存活用計画】

※「吉野ケ里遺跡保存活用基本計画」のみ、佐賀県立図書館をはじめ公共施設での閲覧が残念ながらできません。

それぞれ、策定者の視点やその時々の社会情勢によって記述されている内容は異なりますが、三つの計画に共通していることは、日本の歴史を語る上で重要な位置にあること、そしてそれを裏付ける証拠(遺構など)が多く、ある程度の広がりをもって残されていることの2つが必ずあげられています。

次に、それらを見ていきましょう。

2023年06月17日

■特別史跡指定70周年(その1)

ここまで、我が町の宝基肄城跡にある天智天皇欽仰之碑をはじめとした顕彰建造物竣工90周年を取り上げてきました。

今年度のもう一つの記念の年として特別史跡指定70周年があります。

史跡指定石標

史跡指定石標

基肄城跡は、来年の令和6年(2024)3月20日に特別史跡指定されて70年の節目を迎えます。特別史跡は、不動産部門では国宝に匹敵する文化財として昭和29年(1954)3月20日に格上げ指定されました。同じ日に屋久島杉原始林も天然記念物の中で「特別」指定されています。

特別史跡指定石標

特別史跡指定石標

「特別史跡」は、佐賀県内では基肄城跡が最も古く、次いで、名護屋城跡(昭和30年)、そして今話題の吉野ケ里遺跡(平成3年)が指定されています。

「なぜ、基肄城跡は特別史跡なのか。」素朴で根源的な問いが、時に発せられます。

「古いから」「大事だから」「当時の遺構が残っているから」「日本書紀に載っているから」など、様々な応えが想像できます。

「なぜ、基肄城跡は特別史跡に指定されているのか。」を考えてみましょう。

※各史跡指定石標は、指定年とともに建立年も石標の横に刻まれています。

今年度のもう一つの記念の年として特別史跡指定70周年があります。

史跡指定石標

史跡指定石標基肄城跡は、来年の令和6年(2024)3月20日に特別史跡指定されて70年の節目を迎えます。特別史跡は、不動産部門では国宝に匹敵する文化財として昭和29年(1954)3月20日に格上げ指定されました。同じ日に屋久島杉原始林も天然記念物の中で「特別」指定されています。

特別史跡指定石標

特別史跡指定石標「特別史跡」は、佐賀県内では基肄城跡が最も古く、次いで、名護屋城跡(昭和30年)、そして今話題の吉野ケ里遺跡(平成3年)が指定されています。

「なぜ、基肄城跡は特別史跡なのか。」素朴で根源的な問いが、時に発せられます。

「古いから」「大事だから」「当時の遺構が残っているから」「日本書紀に載っているから」など、様々な応えが想像できます。

「なぜ、基肄城跡は特別史跡に指定されているのか。」を考えてみましょう。

※各史跡指定石標は、指定年とともに建立年も石標の横に刻まれています。

2023年06月15日

■第7回きやま創作劇の舞台

第7回きやま創作劇の舞台は、我が町基山の宝である特別史跡基肄城跡ですが、これまできやま創作劇として公演してきた伝統ある「こころつないで」が、基肄城跡築造に隠された日本古代の歴史であるならば、今回の創作劇は、日本の近代末期、基肄城跡が我が町基山にあることを確信し、多くの人々に伝え、そして史跡指定までのぼりつめ、昭和29年には特別史跡に指定される、そのきっかけともなった歴史。

●基山(きざん)山頂を望む

その過程で佐賀県をあげて取り組み、今年の6月10日で90周年を迎えた天智天皇欽仰之碑などの顕彰建造物に「刻まれた」、基山の人々の想い・歩みが描かれます。

●天智天皇欽仰之碑

●天智天皇欽仰之碑

●通天洞

●通天洞

舞台は、「こころつないで」と同じ特別史跡基肄城跡でありながら、違った角度から描かれる「基肄城跡」の物語、今回の創作劇で描かれる物語もさることながら、毎年のことですが公演までの道のりの中で、参集者の皆さんが織りなす「物語」、どのような「物語」が積み重ねられていくのか、こちらも気のなるところです。

●基山(きざん)山頂を望む

その過程で佐賀県をあげて取り組み、今年の6月10日で90周年を迎えた天智天皇欽仰之碑などの顕彰建造物に「刻まれた」、基山の人々の想い・歩みが描かれます。

●天智天皇欽仰之碑

●天智天皇欽仰之碑 ●通天洞

●通天洞舞台は、「こころつないで」と同じ特別史跡基肄城跡でありながら、違った角度から描かれる「基肄城跡」の物語、今回の創作劇で描かれる物語もさることながら、毎年のことですが公演までの道のりの中で、参集者の皆さんが織りなす「物語」、どのような「物語」が積み重ねられていくのか、こちらも気のなるところです。

2023年06月13日

■令和5年度基山町役場初任者研修への現地ガイド

本日(6月13日)午後1時から、基山町役場の初任者研修として我が町基山の宝である特別史跡基肄城跡の現地研修が行われ、その現地ガイドを基山町教育委員会の文化財担当職員が行われるだけでなく、当会も教育委員会と連携し平成27年度から取り組んでいる文化遺産ガイドボランティアの皆さんで、官民協働の取組として実施いたしました。

9名の基山町役場職員に加え、基山ご出身ではない役場職員の方も基肄城のことが知りたいということで2名ほど参加されています。

役場職員の初任者研修ということもあり、冒頭に基山町教育委員会の柴田教育長もお越しになりご挨拶いただき、さっそく4時間の基肄城跡登山研修となりました。

●柴田教育長のご挨拶

参加した多くの職員の皆さんが、初めて登った、きつい、最初はきつかったけどだんだんおもしろくなってきたなど様々な反応がありました。また、ガイドする側も所定時間を超過しつつ熱のこもったガイド、「講談師」のごときガイド、優しい語り口でのガイドなど、三者三様の素晴らしいガイドでした。諸事、様々な出来事がありましたが、ガイドの鉄則である、始まりと終わりの時間をしっかり守ることができた本日のガイドは、ガイドとして参画された皆さまの力量の素晴らしさの表現だと思います。

●東北門跡でのガイドの様子

●基肄城跡土塁上でのガイドの様子

●荒穂神社の御神体としてのタマタマ石前でのガイドの様子

基山町役場の初任者、そして参加された職員の皆さま、お疲れ様でした。今日を境に、来訪者の皆さまに対して、「基肄城跡ってどこですか?」の問いに、簡単でもいいのでお話しできる職員になってください。一番残念な「知りません。」とお応えにならないよう、心からお願いいたします。

また、現地ガイドに参画いただいた文化遺産ガイドボランティアメンバーの皆さま、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。

9名の基山町役場職員に加え、基山ご出身ではない役場職員の方も基肄城のことが知りたいということで2名ほど参加されています。

役場職員の初任者研修ということもあり、冒頭に基山町教育委員会の柴田教育長もお越しになりご挨拶いただき、さっそく4時間の基肄城跡登山研修となりました。

●柴田教育長のご挨拶

参加した多くの職員の皆さんが、初めて登った、きつい、最初はきつかったけどだんだんおもしろくなってきたなど様々な反応がありました。また、ガイドする側も所定時間を超過しつつ熱のこもったガイド、「講談師」のごときガイド、優しい語り口でのガイドなど、三者三様の素晴らしいガイドでした。諸事、様々な出来事がありましたが、ガイドの鉄則である、始まりと終わりの時間をしっかり守ることができた本日のガイドは、ガイドとして参画された皆さまの力量の素晴らしさの表現だと思います。

●東北門跡でのガイドの様子

●基肄城跡土塁上でのガイドの様子

●荒穂神社の御神体としてのタマタマ石前でのガイドの様子

基山町役場の初任者、そして参加された職員の皆さま、お疲れ様でした。今日を境に、来訪者の皆さまに対して、「基肄城跡ってどこですか?」の問いに、簡単でもいいのでお話しできる職員になってください。一番残念な「知りません。」とお応えにならないよう、心からお願いいたします。

また、現地ガイドに参画いただいた文化遺産ガイドボランティアメンバーの皆さま、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。

2023年06月12日

■令和5年度 第1回きやま創作劇実行委員会

本日(6月12日)午後2時より、基山町役場2階会議室にて、今年12月公演の第7回きやま創作劇公演にむけた話合いがもたれました。

当会も、平成24年度の基山町立小中学校合同創作劇の時から、官民協働の取組として、また基山の歴史と文化を、創作劇を通して伝えていく活動として取り組んできています。

当会の理事長が実行委員会の会長を務め、冒頭の会長挨拶として、未だ新型コロナ感染症が終息しない中ではあるものの、コロナ禍前の状況に戻りつつある昨今にあって、できることを前向きに進めていくというご挨拶を受け、話合いに入りました。

まずは、関係者の思いを一つにするため、「第7回きやま創作劇」公演を行うか否かを問い、参集者全員が公演にむけて取り組んでいくことの確認を行いました。

その後、公演日は令和5年12月10日(日)、公演回数は例年通り2回公演とすること、個々の役割分担、そして公演までの様々(広報、印刷、練習など)なスケジュールなどの確認を行ったところです。

今年も、きやま創作劇が始まります。

日々、「鍛錬」している方、はじめてだけど自分の持てる可能性を知りたい方、舞台よりは裏方で支えたいと思われる方、子どもには「限界はない」を実感したい方など、動機は様々だと思います。自己管理・健康管理をしっかり行い、参集者個々と協調できることが条件ですが、自らの「動機」を実現したい方は、是非、参画ください。

応募方法については、基山町7月1日広報、基山webの駅「きやま創作劇実行委員会」ページなど、関係する情報公開媒体をこれから気にかけていてください。

では、今年もあの「感動」を皆さまと共有できることを楽しみに、お待ちいたします。

そうそう

そういえば第7回きやま創作劇の舞台は、・・・・・・(つづく)。

当会も、平成24年度の基山町立小中学校合同創作劇の時から、官民協働の取組として、また基山の歴史と文化を、創作劇を通して伝えていく活動として取り組んできています。

当会の理事長が実行委員会の会長を務め、冒頭の会長挨拶として、未だ新型コロナ感染症が終息しない中ではあるものの、コロナ禍前の状況に戻りつつある昨今にあって、できることを前向きに進めていくというご挨拶を受け、話合いに入りました。

まずは、関係者の思いを一つにするため、「第7回きやま創作劇」公演を行うか否かを問い、参集者全員が公演にむけて取り組んでいくことの確認を行いました。

その後、公演日は令和5年12月10日(日)、公演回数は例年通り2回公演とすること、個々の役割分担、そして公演までの様々(広報、印刷、練習など)なスケジュールなどの確認を行ったところです。

今年も、きやま創作劇が始まります。

日々、「鍛錬」している方、はじめてだけど自分の持てる可能性を知りたい方、舞台よりは裏方で支えたいと思われる方、子どもには「限界はない」を実感したい方など、動機は様々だと思います。自己管理・健康管理をしっかり行い、参集者個々と協調できることが条件ですが、自らの「動機」を実現したい方は、是非、参画ください。

応募方法については、基山町7月1日広報、基山webの駅「きやま創作劇実行委員会」ページなど、関係する情報公開媒体をこれから気にかけていてください。

では、今年もあの「感動」を皆さまと共有できることを楽しみに、お待ちいたします。

そうそう

そういえば第7回きやま創作劇の舞台は、・・・・・・(つづく)。

2023年06月10日

■今日は、90周年記念の日

昨日からお伝えしているように、我が町基山の宝特別史跡基肄城跡を顕彰するために、小学生をはじめ多くの方々のできることを持ち寄って造り上げられた天智天皇欽仰之碑ほかの顕彰建造物が、昭和8年(1933)6月10日に除幕式が挙行されて、今年で90周年の記念の日です。

本日、午前6時10分に天智天皇欽仰之碑の前で、ひっそりとお祝いしてまいりました。

というのも、90周年記念を気にかけていた基山町の一人の職員の想いを実現したかったからです。当会とは長く深く基山の歴史と文化を子どもたちに、町民の皆さんに伝えるために共に歩み、そして特別史跡基肄城跡にこだわり、基肄城跡のことならその人に聞けばいいとも云われた方でした。

しかし、その想いを遂げることなく、その方は、昨年、突然「あの世」へ旅立ってしまいました。

午前6時10分、天智天皇欽仰之碑を照らすように朝日が降り注ぐ様に、少しは安心してくれたかなと思った次第です。

本日、午前6時10分に天智天皇欽仰之碑の前で、ひっそりとお祝いしてまいりました。

というのも、90周年記念を気にかけていた基山町の一人の職員の想いを実現したかったからです。当会とは長く深く基山の歴史と文化を子どもたちに、町民の皆さんに伝えるために共に歩み、そして特別史跡基肄城跡にこだわり、基肄城跡のことならその人に聞けばいいとも云われた方でした。

しかし、その想いを遂げることなく、その方は、昨年、突然「あの世」へ旅立ってしまいました。

午前6時10分、天智天皇欽仰之碑を照らすように朝日が降り注ぐ様に、少しは安心してくれたかなと思った次第です。

2023年06月09日

■明日は、90周年記念の日

明日、6月10日は天智天皇が多様な価値観をまとめる古代国家制度の一つとして、「時を刻む」制度を始めたことにちなむ「時の記念日」です。

また同じこの日が、我が町基山にある基肄城跡を顕彰する天智天皇欽仰之碑、通天洞、そして平成6年に残念ながら解体された展望所が建立され除幕式が行われて90周年を記念する日です。

●天智天皇欽仰之碑

●天智天皇欽仰之碑

●通天洞

●通天洞

●展望所跡

●展望所跡

これら顕彰建造物には、当時の基山の子どもたちをはじめ、多くの人々ができることを持ち寄り造られた歴史があります。このことを思い起しながら、明日、これら顕彰建造物をご覧いただければ幸いです。

■天智天皇欽仰之碑除幕式の様子(昭和8年6月10日)

『肥前史談』12巻5号より抽出

※現在、基山町立図書館郷土資料コーナーにて顕彰建造物竣工90周年記念展 『基山(きざん)を知る』を開催中です。会期:令和5年6月6日から同年7月23日まで

また同じこの日が、我が町基山にある基肄城跡を顕彰する天智天皇欽仰之碑、通天洞、そして平成6年に残念ながら解体された展望所が建立され除幕式が行われて90周年を記念する日です。

●天智天皇欽仰之碑

●天智天皇欽仰之碑 ●通天洞

●通天洞 ●展望所跡

●展望所跡これら顕彰建造物には、当時の基山の子どもたちをはじめ、多くの人々ができることを持ち寄り造られた歴史があります。このことを思い起しながら、明日、これら顕彰建造物をご覧いただければ幸いです。

■天智天皇欽仰之碑除幕式の様子(昭和8年6月10日)

『肥前史談』12巻5号より抽出

※現在、基山町立図書館郷土資料コーナーにて顕彰建造物竣工90周年記念展 『基山(きざん)を知る』を開催中です。会期:令和5年6月6日から同年7月23日まで

2023年06月03日

■『基山(きざん)を知る』企画展示開催

当会が令和5年度事業として基山町教育委員会より受託した「令和5年度町内遺跡周知活用事業」の企画展が、今月6日(火)から基山町立図書館郷土資料コーナーにて開催されます。

当会にとって第三弾となる受託事業となりますが、これまで基山町史編さん事業展として『きやま〜みんなが守ってきた「きやま」』展を開催してきた経験を活かすことができました。

基山町教育委員会から受けた企画展の趣旨が「天智天皇欽仰之碑等竣工90周年記念」ならびに「基肄城跡 特別史跡指定70周年記念」という周年事業企画展となっています。「きざん」にある様々な文化遺産の中で、特別史跡基肄城跡と、基肄城跡を顕彰する記念碑を主要な展示テーマとしていますが、「きざん」にある様々な文化遺産を調べ、それらを素材として様々な活動が行われていることも紹介しています。

この機会に、「きざん」のことを少し知っていただければ幸いです。

会期は、令和5年6月6日(火)から令和5年7月23日(日)まで。

入館無料となっています。

今月の10日(土)は、時の記念日であるとともに、我が町基山の宝である基肄城跡顕彰記念碑等竣工90周年の記念すべき日です。

先人たちが築いた顕彰碑、その「想い」に少しチャンネルを合わせてみては如何でしょうか。

当会にとって第三弾となる受託事業となりますが、これまで基山町史編さん事業展として『きやま〜みんなが守ってきた「きやま」』展を開催してきた経験を活かすことができました。

基山町教育委員会から受けた企画展の趣旨が「天智天皇欽仰之碑等竣工90周年記念」ならびに「基肄城跡 特別史跡指定70周年記念」という周年事業企画展となっています。「きざん」にある様々な文化遺産の中で、特別史跡基肄城跡と、基肄城跡を顕彰する記念碑を主要な展示テーマとしていますが、「きざん」にある様々な文化遺産を調べ、それらを素材として様々な活動が行われていることも紹介しています。

この機会に、「きざん」のことを少し知っていただければ幸いです。

会期は、令和5年6月6日(火)から令和5年7月23日(日)まで。

入館無料となっています。

今月の10日(土)は、時の記念日であるとともに、我が町基山の宝である基肄城跡顕彰記念碑等竣工90周年の記念すべき日です。

先人たちが築いた顕彰碑、その「想い」に少しチャンネルを合わせてみては如何でしょうか。

2023年06月01日

■いつも通る橋

大興善寺のつつじ祭りの季節、バス停留所から徒歩で大興善寺へ向かう時、橋を二つ渡ります。一つは、バス停留所横の現代的な橋、もう一つは・・・・。

現代的な橋を渡り、右折してすぐのところに「庚申尊天」碑が建っていますが、その横に石製の橋があることを御存知でしょうか。

●石橋【つつじ祭りの頃】

橋の表面をアスファルトで覆われているため、普通の橋のように見えますが、橋の親柱に彫られた文字を見ると「大正元年」と見え、大正元年(1912)に架けられた石橋であることが分かります。この橋のことは、昭和5年(1930)に発行された『大興善寺誌』に「村雲橋」と記載され、その名称を知ることができます。

●「大正元年」銘があります。

架橋されて既に100年以上の年月を経過し、今も初夏のつつじ祭り、秋の紅葉の季節の大興善寺へお越しになる皆さまを渡し続けています。

●「村雲橋」

この橋、気にしてみれば、深い歴史があることが分かります。

実は、平成27年度からはじまった基山町文化遺産ガイドボランティア養成講座の受講生のお一人が、ここまでの歴史を調べてくださいました。この調査成果が、文化遺産マップのみならず、基山町の『歴史的風致維持向上計画』を策定する上で、とても重要な素材となっています。

受講生の皆さまの旺盛な「知的好奇心」に感謝するとともに、共に多くの学びを得させていただきました。

この文化遺産ガイドボランティアを養成する講座が、基山町教育委員会が事務局となって再び開講されます。

他の自治体の養成講座はいづ知らず、基山町文化遺産ガイドボランティア養成講座に終わりはありません。それは受講生の皆さんの旺盛な「知的好奇心」の源が枯渇しない限り、「気になるモノ」「未来に伝えたいモノ」を調べ、「自己陶酔」に陥らないよう受講生みんなで確認・検証し合い、確からしさを高め、更新し続ける講座だからです。

●文化遺産ガイドボランティア講座の様子

周辺自治体が行っている文化遺産ガイドとは一味も二味も違う、ここ基山でしか知ることも、見ることもできない基山の個性を調べ、訪れる方々にガイドしてみませんか。

令和5年6月1日基山町の広報「きやま」11頁に掲載されています。

本来であれば年齢を問わず募集したいところでしょうが、開講時間の関係で18歳以上とされていますので、お許しください。

たくさんの「知的好奇心」!

お待ちいたします。

現代的な橋を渡り、右折してすぐのところに「庚申尊天」碑が建っていますが、その横に石製の橋があることを御存知でしょうか。

●石橋【つつじ祭りの頃】

橋の表面をアスファルトで覆われているため、普通の橋のように見えますが、橋の親柱に彫られた文字を見ると「大正元年」と見え、大正元年(1912)に架けられた石橋であることが分かります。この橋のことは、昭和5年(1930)に発行された『大興善寺誌』に「村雲橋」と記載され、その名称を知ることができます。

●「大正元年」銘があります。

架橋されて既に100年以上の年月を経過し、今も初夏のつつじ祭り、秋の紅葉の季節の大興善寺へお越しになる皆さまを渡し続けています。

●「村雲橋」

この橋、気にしてみれば、深い歴史があることが分かります。

実は、平成27年度からはじまった基山町文化遺産ガイドボランティア養成講座の受講生のお一人が、ここまでの歴史を調べてくださいました。この調査成果が、文化遺産マップのみならず、基山町の『歴史的風致維持向上計画』を策定する上で、とても重要な素材となっています。

受講生の皆さまの旺盛な「知的好奇心」に感謝するとともに、共に多くの学びを得させていただきました。

この文化遺産ガイドボランティアを養成する講座が、基山町教育委員会が事務局となって再び開講されます。

他の自治体の養成講座はいづ知らず、基山町文化遺産ガイドボランティア養成講座に終わりはありません。それは受講生の皆さんの旺盛な「知的好奇心」の源が枯渇しない限り、「気になるモノ」「未来に伝えたいモノ」を調べ、「自己陶酔」に陥らないよう受講生みんなで確認・検証し合い、確からしさを高め、更新し続ける講座だからです。

●文化遺産ガイドボランティア講座の様子

周辺自治体が行っている文化遺産ガイドとは一味も二味も違う、ここ基山でしか知ることも、見ることもできない基山の個性を調べ、訪れる方々にガイドしてみませんか。

令和5年6月1日基山町の広報「きやま」11頁に掲載されています。

本来であれば年齢を問わず募集したいところでしょうが、開講時間の関係で18歳以上とされていますので、お許しください。

たくさんの「知的好奇心」!

お待ちいたします。