2017年09月25日

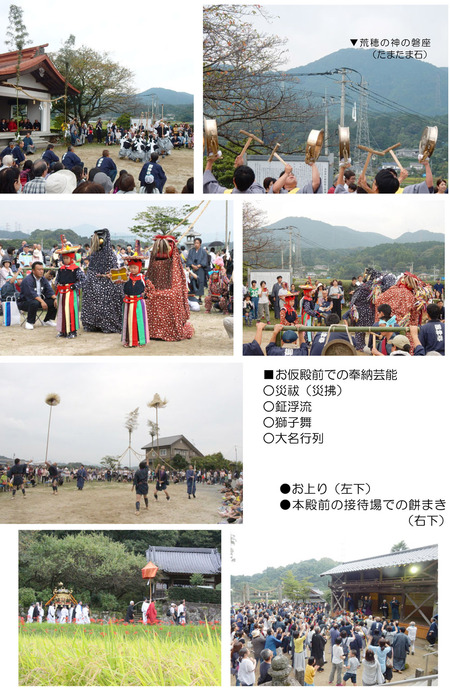

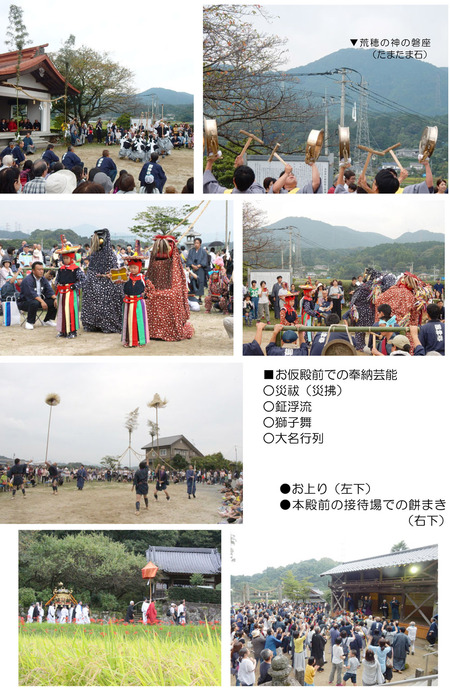

■荒穂神社の御神幸祭り

昨日の注連下ろしで幕を閉じた荒穂神社の秋の大祭、御神幸祭りは例年になく条件に恵まれ、多くの人びとが集う場となりました。これもお世話をされた多くの方々、特に中心的な役割を担われた氏子役員の皆さんや座元のご家族のご努力の賜物であったと感謝いたします。

18日の注連打ち、神の座、そして大祭前日の柴垣の座から、23日秋分の日に行われる大祭まで、天候が心配されつつも、好天に恵まれ無事に終わることができました。

今年は、多くの若者が代替わりとして初めて参加したり、大祭の日は赤ちゃん連れの家族が、我が子の災厄を払うため、獅子に我が子の頭の上で噛み声を鳴らしてもらう姿が目立つ、新たな「息吹」を感じさせる素晴らしい大祭でした。

祭りは、催行する一つひとつの行為に意味がありますが、もう一つの大きな意味は、催行する人々が一年に一度集い、互いの健康と絆を確認する大切な場です。荒穂の神さまが媒介となり多くの人びとがつながる場、それこそが御神幸祭りの大きな役割です。

●多くの人びとが集う中、催行される奉納芸能

また、来年、変わらぬ姿で「当たり前」に感謝して、奉納芸能の中で最も古い獅子組が奉納の演舞の後に、〆に行う「いおうて(祝って)、三度」を、皆で唱和しましょう。

「いおうて、三度。」シャン・シャン・シャン。

「いおうて、三度。」シャン・シャン・シャン。

「いおうて、三度。」シャン・シャン・シャン。

万歳!

では、来年会いましょう!

皆さん、元気に集えることを荒穂の神さまに願いて。

氏子総代様、ありがとうございました。また、これからも宜しくお願いいたします。

※当会をはじめ、基肄かたろう会のメンバーが今回、御神幸祭りに参加させていただきました。参画することの難しさを知るだけに、「手伝う」などと軽々しく言えることではありません。できることがあれば、そして催行される皆さまの御意思で我々を受け入れてくださるのであれば、まずは参加させていただければという思いから集いました。参加したメンバー皆が、楽しかったと言ってくれたことは、催行されている方々の楽しさが伝わってきたのだと確信します。住民が集う場が少なくなってきているだけに、「祭り」の大切さが参加メンバーの心根の中に沁みてきたのだと思います。我々を快く受け入れてくださった、氏子の皆さまに心より深く感謝申し上げます。

また、来年できることがあれば、また、参加させていただけるのであれば、皆さまと集いたいと思います。

ありがとうございました。

18日の注連打ち、神の座、そして大祭前日の柴垣の座から、23日秋分の日に行われる大祭まで、天候が心配されつつも、好天に恵まれ無事に終わることができました。

今年は、多くの若者が代替わりとして初めて参加したり、大祭の日は赤ちゃん連れの家族が、我が子の災厄を払うため、獅子に我が子の頭の上で噛み声を鳴らしてもらう姿が目立つ、新たな「息吹」を感じさせる素晴らしい大祭でした。

祭りは、催行する一つひとつの行為に意味がありますが、もう一つの大きな意味は、催行する人々が一年に一度集い、互いの健康と絆を確認する大切な場です。荒穂の神さまが媒介となり多くの人びとがつながる場、それこそが御神幸祭りの大きな役割です。

●多くの人びとが集う中、催行される奉納芸能

また、来年、変わらぬ姿で「当たり前」に感謝して、奉納芸能の中で最も古い獅子組が奉納の演舞の後に、〆に行う「いおうて(祝って)、三度」を、皆で唱和しましょう。

「いおうて、三度。」シャン・シャン・シャン。

「いおうて、三度。」シャン・シャン・シャン。

「いおうて、三度。」シャン・シャン・シャン。

万歳!

では、来年会いましょう!

皆さん、元気に集えることを荒穂の神さまに願いて。

氏子総代様、ありがとうございました。また、これからも宜しくお願いいたします。

※当会をはじめ、基肄かたろう会のメンバーが今回、御神幸祭りに参加させていただきました。参画することの難しさを知るだけに、「手伝う」などと軽々しく言えることではありません。できることがあれば、そして催行される皆さまの御意思で我々を受け入れてくださるのであれば、まずは参加させていただければという思いから集いました。参加したメンバー皆が、楽しかったと言ってくれたことは、催行されている方々の楽しさが伝わってきたのだと確信します。住民が集う場が少なくなってきているだけに、「祭り」の大切さが参加メンバーの心根の中に沁みてきたのだと思います。我々を快く受け入れてくださった、氏子の皆さまに心より深く感謝申し上げます。

また、来年できることがあれば、また、参加させていただけるのであれば、皆さまと集いたいと思います。

ありがとうございました。

2017年09月23日

荒穂神社の御神幸祭り

今日は、秋分の日。

基山(きざん)の守り神・荒穂神社の秋の大祭「御神幸祭り」の日です。

早朝から基山(きざん)の南麓に鎮座される荒穂神社で大祭本番が幕を開けました。

荒穂の神さまと多くの人びとに見守られながら、朝の奉納芸能が江戸期(安政五年(1858))建築との伝承がある本殿と明治十七年(1884))建築の接待場(昭和3年(1928)に記された『県社昇格願書類』には「参籠殿」と記されています)の前を舞台に行われ、その後、神輿に乗られた荒穂の神さまが、朝露に光る稲穂垂れる田んぼの中を御行幸されていきました。

道々では、多くの人びとが「神輿くぐり」のために集い、「元気やった!」「今年も会えて良かった」という挨拶が、ここかしこでこだまします。神輿が通りかかると、待ち望む人々の前で神輿は立ち止まり、お囃子の太鼓と笛が奏でられる中、「神輿くぐり」が行われ、一年の無事とこれからの多幸を願い皆手を合わせる。

多くの基山(きやま)の人びとの願いを聞き、これからの幸せを見守るように神輿の上の鳳凰が光を増し、荒穂の神さまの微笑みが感じられるお下りの風景である。

本日、午後1時から鎮斎隈にあるお仮殿前を舞台に、奉納芸能が執り行われます。例年、多くの方々が集う場として定着してきました。

一年の無事を互いに確認し合い、これからの一年への健康を願うために集ってみませんか。

荒穂の神さまは、長きにわたり基山(きざん)の山と基山(きやま)の人びと、そして基山(きざん・きやま)を訪れてくださる方々を見守ってくださっています。

基山(きざん)の守り神・荒穂神社の秋の大祭「御神幸祭り」の日です。

早朝から基山(きざん)の南麓に鎮座される荒穂神社で大祭本番が幕を開けました。

荒穂の神さまと多くの人びとに見守られながら、朝の奉納芸能が江戸期(安政五年(1858))建築との伝承がある本殿と明治十七年(1884))建築の接待場(昭和3年(1928)に記された『県社昇格願書類』には「参籠殿」と記されています)の前を舞台に行われ、その後、神輿に乗られた荒穂の神さまが、朝露に光る稲穂垂れる田んぼの中を御行幸されていきました。

道々では、多くの人びとが「神輿くぐり」のために集い、「元気やった!」「今年も会えて良かった」という挨拶が、ここかしこでこだまします。神輿が通りかかると、待ち望む人々の前で神輿は立ち止まり、お囃子の太鼓と笛が奏でられる中、「神輿くぐり」が行われ、一年の無事とこれからの多幸を願い皆手を合わせる。

多くの基山(きやま)の人びとの願いを聞き、これからの幸せを見守るように神輿の上の鳳凰が光を増し、荒穂の神さまの微笑みが感じられるお下りの風景である。

本日、午後1時から鎮斎隈にあるお仮殿前を舞台に、奉納芸能が執り行われます。例年、多くの方々が集う場として定着してきました。

一年の無事を互いに確認し合い、これからの一年への健康を願うために集ってみませんか。

荒穂の神さまは、長きにわたり基山(きざん)の山と基山(きやま)の人びと、そして基山(きざん・きやま)を訪れてくださる方々を見守ってくださっています。

2017年09月17日

『八ツ並の姫』が語る時代 (その8-2)

間が空きすぎました。お許しください。

インド西部にあるオウランガバード石窟でお会いした観世音菩薩様のレリーフが、威神力を表現しているところまでお話しいたしました。

それが、下に示す8つのお姿です。

①大火の難

②大海の難(大海で大風に出会った時の難)

③処刑の難(罪もなく処刑される時の難)

④盗賊の難

⑤邪鬼の難

⑥悪獣の難

⑦毒蛇の難

⑧子宝の難

8つのお姿とは、①大火、②大海、③処刑、④盗賊、⑤邪鬼、⑥悪獣、⑦毒蛇、⑧子宝で、この8つの難に接した時、『観世音菩薩普門品 第25』には、「観世音菩薩の名を称せば」お救いくださると記されています。各レリーフの①~④は、右側に、⑤~⑧は左側に観世音菩薩様がお救いくださるお姿として表現されています。

8つの難の内、⑥と⑦はインドならではの難かもしれません。⑧の子宝は、「男の子を求める時、観世音菩薩の名を称せば、「福徳・知恵の男」を生まん。女の子を求めんと欲せば、衆人に愛敬せらるるを生まん。」とされ、単に子宝を授かることのみならず、人びとを大切にし、大切にする子どもを授かることを説いています。

人生を生きていく上で、様々な苦難に出会います。

お釈迦様は説きます、己の欲が苦難を創り出すと。「こうあるべき、こうなければならない。」と考え、思い通りならないことから「苦難」が己の中に生まれてくる。時の流れに、ときには身をまかせ考え進むことで、「苦難」が人生の糧に変わっていく。でも、どうしてもやり過ごせない時は、観世音菩薩の名を称し、お救いを求めることができると。

観音さまになられたお姫様は、父たちの仲違いから引き起こされる多くの苦難(互いを殺し合う戦、そこから生まれる家族たちの悲しみや不幸)から人々を救いたい、残された自らの子どもや夫、そして父たちの配下の人びとの家族全てを見守るというお気持ちから、観音さま(観世音菩薩様)になられたのです。

台風18号が、今まさに九州を襲おうとしています。 「大海で大風に出会った時、観世音の名を称せば、大風たちまち、止みなん。」とする観世音菩薩様のお力を、心から願います。

インド西部にあるオウランガバード石窟でお会いした観世音菩薩様のレリーフが、威神力を表現しているところまでお話しいたしました。

それが、下に示す8つのお姿です。

①大火の難

②大海の難(大海で大風に出会った時の難)

③処刑の難(罪もなく処刑される時の難)

④盗賊の難

⑤邪鬼の難

⑥悪獣の難

⑦毒蛇の難

⑧子宝の難

8つのお姿とは、①大火、②大海、③処刑、④盗賊、⑤邪鬼、⑥悪獣、⑦毒蛇、⑧子宝で、この8つの難に接した時、『観世音菩薩普門品 第25』には、「観世音菩薩の名を称せば」お救いくださると記されています。各レリーフの①~④は、右側に、⑤~⑧は左側に観世音菩薩様がお救いくださるお姿として表現されています。

8つの難の内、⑥と⑦はインドならではの難かもしれません。⑧の子宝は、「男の子を求める時、観世音菩薩の名を称せば、「福徳・知恵の男」を生まん。女の子を求めんと欲せば、衆人に愛敬せらるるを生まん。」とされ、単に子宝を授かることのみならず、人びとを大切にし、大切にする子どもを授かることを説いています。

人生を生きていく上で、様々な苦難に出会います。

お釈迦様は説きます、己の欲が苦難を創り出すと。「こうあるべき、こうなければならない。」と考え、思い通りならないことから「苦難」が己の中に生まれてくる。時の流れに、ときには身をまかせ考え進むことで、「苦難」が人生の糧に変わっていく。でも、どうしてもやり過ごせない時は、観世音菩薩の名を称し、お救いを求めることができると。

観音さまになられたお姫様は、父たちの仲違いから引き起こされる多くの苦難(互いを殺し合う戦、そこから生まれる家族たちの悲しみや不幸)から人々を救いたい、残された自らの子どもや夫、そして父たちの配下の人びとの家族全てを見守るというお気持ちから、観音さま(観世音菩薩様)になられたのです。

台風18号が、今まさに九州を襲おうとしています。 「大海で大風に出会った時、観世音の名を称せば、大風たちまち、止みなん。」とする観世音菩薩様のお力を、心から願います。

タグ :観世音菩薩オウランガバード石窟