2018年07月16日

■「草莽の民」(その17)

■旧藩士たちの激情から移転した大興善寺にある対馬藩宗家累代の御霊堂

田代町昌元寺(鳥栖市)にあった御霊堂が、大興善寺へ移設されます。

きっかけは、昌元寺住職の妻帯に端を発した旧対馬藩士の激情から、妻帯しない青年僧玉岡誓恩を理想とし昌元寺から大興善寺への移設騒動となります。時に明治6年(1873)のことでした。明治新政府の廃藩置県、廃刀令によって溜まった旧藩士の不満が、昌元寺住職妻帯騒動へと飛び火した形となったのです。

田代町から移転するための使いが大興善寺へやって来るということで、小松集落は迎え入れるための騒動ともなります。しかし、一方で、大興善寺復興に尽力され、生き仏とも多くの人々に慕われた玉岡誓恩法印は、「世評を越えて自らの道を行く昌元寺さんが、大きく見えて自らがみすぼらしい。」と考えられ、人の目を避けるようになられます。そして、後に昌元寺さんに師事すると説かれるのでした。

■大興善寺にある対馬藩宗家御霊堂

田代町昌元寺(鳥栖市)にあった御霊堂が、大興善寺へ移設されます。

きっかけは、昌元寺住職の妻帯に端を発した旧対馬藩士の激情から、妻帯しない青年僧玉岡誓恩を理想とし昌元寺から大興善寺への移設騒動となります。時に明治6年(1873)のことでした。明治新政府の廃藩置県、廃刀令によって溜まった旧藩士の不満が、昌元寺住職妻帯騒動へと飛び火した形となったのです。

田代町から移転するための使いが大興善寺へやって来るということで、小松集落は迎え入れるための騒動ともなります。しかし、一方で、大興善寺復興に尽力され、生き仏とも多くの人々に慕われた玉岡誓恩法印は、「世評を越えて自らの道を行く昌元寺さんが、大きく見えて自らがみすぼらしい。」と考えられ、人の目を避けるようになられます。そして、後に昌元寺さんに師事すると説かれるのでした。

■大興善寺にある対馬藩宗家御霊堂

2018年07月15日

■我が町基山の宝 「絆」

7月初旬、関東地方では梅雨明けが宣言され、九州でも梅雨明けが期待されていた。しかし、自然の猛威は甘くはなかった。7月5日夕方からはじまった豪雨は、翌6日、そして7日にかけて我が町基山を襲った。

佐賀県内の各地で総雨量500mmをゆうに超え、絶え間なく降り注ぐ雨は、その先にある災害を予想させるに十分な降り方であった。

6日夕方、その予想は現実のものとなり、特別史跡基肄城跡がある基山(きざん)の東麓の丸林集落をはじめ町内各地で山が動き始める。「ド~ン、ドド~ン」という轟音が響きわたったと6区の方からお聞きした。数軒のお宅で土石流が貫通し、自然の猛威を目の当たりにした。

●崩れた基山(きざん)への道路【下位に丸林集落がある】

土砂災害で孤立した集落も出た。

町内各地に豪雨の爪痕が今も残る。

驚愕する爪痕として、鳥栖-筑紫野道路の西にある亀の甲堤の斜面崩壊の現場が今も露出している。

●亀の甲堤と鳥栖-筑紫野道路(矢印:今回決壊の危険があった方向)

昭和28年7月の豪雨によって決壊し、その惨事が写真に残されている。

●亀の甲堤決壊(基山町教育委員会、2003より抽出改変)

●昭和28年7月に決壊した方向(昭和32年修正の地形図)

【決壊した多量の水と土砂が溢れているところに、現在は鳥栖アウトレットと道路がある。】

もし、この堤が決壊し、かつ鳥栖-筑紫野道路に多くの方々が往来していたら、大惨事となっていただろう。昭和28年の惨事を知っておられる方が決断し、鳥栖-筑紫野道路の通行止めを行われたと聞く。これこそ失敗を繰り返さない歴史(経験)を生かした決断である。決断されるまでには、様々な迷い、葛藤があったと想像できる。「何かあってからでは遅い!」、勇気ある大きな決断であった。

そして何よりも、多くの区で区長さん、民生委員さん達をはじめとし、多くの住民による避難行動が起こされたことである。寝たきりの高齢者も含め、被災した丸林集落をはじめ、山手の多くの集落で避難が行われた。結果、誰一人命を奪われる事態に至らなかった。

TV報道で、逃げなかった父親を救出しにいった息子さんの映像が紹介されている。その中で、息子さんが父親にむかって「人と違う行動が、どんなに危ないか分かっとるんか。」と、それも諭すように優しく言われている。そう、自分だけは大丈夫という過信、慢心に、命を奪われる危険が隠されている。皆が、「何かあってからでは遅い」、という気持ちで念のため避難していれば、救えた命もあったはずである。

我が町基山を救った、多くの人々の力は、今、被災した方々への支援に生かされている。多くの方々がボランティアとして集い、被災した家々の清掃、復旧に力が注がれている。

●復旧支援の様子

途切れつつある人とひとの絆の強さと深さが、我が町基山にはある。

まさに、我が町基山の大きな宝であり、再認識した出来事であった。

命が奪われなくて良かった・・・・・。

そして、尽力された多くの皆さまに、心から深く深く感謝いたします。

【引用文献】

基山町教育委員会(2003)『KIYAMA 基山町の20世紀』

佐賀県内の各地で総雨量500mmをゆうに超え、絶え間なく降り注ぐ雨は、その先にある災害を予想させるに十分な降り方であった。

6日夕方、その予想は現実のものとなり、特別史跡基肄城跡がある基山(きざん)の東麓の丸林集落をはじめ町内各地で山が動き始める。「ド~ン、ドド~ン」という轟音が響きわたったと6区の方からお聞きした。数軒のお宅で土石流が貫通し、自然の猛威を目の当たりにした。

●崩れた基山(きざん)への道路【下位に丸林集落がある】

土砂災害で孤立した集落も出た。

町内各地に豪雨の爪痕が今も残る。

驚愕する爪痕として、鳥栖-筑紫野道路の西にある亀の甲堤の斜面崩壊の現場が今も露出している。

●亀の甲堤と鳥栖-筑紫野道路(矢印:今回決壊の危険があった方向)

昭和28年7月の豪雨によって決壊し、その惨事が写真に残されている。

●亀の甲堤決壊(基山町教育委員会、2003より抽出改変)

●昭和28年7月に決壊した方向(昭和32年修正の地形図)

【決壊した多量の水と土砂が溢れているところに、現在は鳥栖アウトレットと道路がある。】

もし、この堤が決壊し、かつ鳥栖-筑紫野道路に多くの方々が往来していたら、大惨事となっていただろう。昭和28年の惨事を知っておられる方が決断し、鳥栖-筑紫野道路の通行止めを行われたと聞く。これこそ失敗を繰り返さない歴史(経験)を生かした決断である。決断されるまでには、様々な迷い、葛藤があったと想像できる。「何かあってからでは遅い!」、勇気ある大きな決断であった。

そして何よりも、多くの区で区長さん、民生委員さん達をはじめとし、多くの住民による避難行動が起こされたことである。寝たきりの高齢者も含め、被災した丸林集落をはじめ、山手の多くの集落で避難が行われた。結果、誰一人命を奪われる事態に至らなかった。

TV報道で、逃げなかった父親を救出しにいった息子さんの映像が紹介されている。その中で、息子さんが父親にむかって「人と違う行動が、どんなに危ないか分かっとるんか。」と、それも諭すように優しく言われている。そう、自分だけは大丈夫という過信、慢心に、命を奪われる危険が隠されている。皆が、「何かあってからでは遅い」、という気持ちで念のため避難していれば、救えた命もあったはずである。

我が町基山を救った、多くの人々の力は、今、被災した方々への支援に生かされている。多くの方々がボランティアとして集い、被災した家々の清掃、復旧に力が注がれている。

●復旧支援の様子

途切れつつある人とひとの絆の強さと深さが、我が町基山にはある。

まさに、我が町基山の大きな宝であり、再認識した出来事であった。

命が奪われなくて良かった・・・・・。

そして、尽力された多くの皆さまに、心から深く深く感謝いたします。

【引用文献】

基山町教育委員会(2003)『KIYAMA 基山町の20世紀』

2018年07月10日

■語り継ぐ会レスキュー隊出動!

6日から7日にかけて我が町基山を襲った豪雨災害で被災した基山商店のレスキューに、当会メンバーが本日参画し、暑い中ではありましたが機材の洗浄にたずさわりました。

日頃、お世話になっている感謝の思いを行動にし、できることを持ち寄ることで、少しでも基山商店の復興にお役に立てればという思いから、理事長以下、会員諸氏で一つひとつ取り組んでいます。

■レスキュー作業の様子

まだまだ復興には時間を要します。一歩一歩牛歩の歩みのようですが、確実に復興に向かって進んでいることに違いはありません。

参画していただいた会員諸氏の皆さま、お疲れ様でした。そして、我が町の大切な「癒しの源泉」基山商店様の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

■基山商店の看板銘柄「基峰鶴」

■基山商店の主屋

基山商店:大正8年(1919)創業の造り酒屋、昭和15年(1940)建築の主屋は、長崎街道沿いの歴史的風致を形づくる上で重要な建築物です。

日頃、お世話になっている感謝の思いを行動にし、できることを持ち寄ることで、少しでも基山商店の復興にお役に立てればという思いから、理事長以下、会員諸氏で一つひとつ取り組んでいます。

■レスキュー作業の様子

まだまだ復興には時間を要します。一歩一歩牛歩の歩みのようですが、確実に復興に向かって進んでいることに違いはありません。

参画していただいた会員諸氏の皆さま、お疲れ様でした。そして、我が町の大切な「癒しの源泉」基山商店様の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

■基山商店の看板銘柄「基峰鶴」

■基山商店の主屋

基山商店:大正8年(1919)創業の造り酒屋、昭和15年(1940)建築の主屋は、長崎街道沿いの歴史的風致を形づくる上で重要な建築物です。

2018年07月08日

■豪雨災害で被災

この6日~7日までの豪雨によって各地に大きな被害が出ています。

我が町基山でも多くの方々が被災され、町民会館ほかに避難されました。そのような中、行政の助けに頼らず皆さんが共助で助け合いながら避難されたことが、亡くなられた方を出さなかったことにつながったと思います。本当に素晴らしい取り組みであり、さらに不幸中の幸いにつながりました。

これから、復旧・復興に入っていきます。どこから手をつけたらいいのか、茫然と立ち尽くす場所ばかりですが、他の被災地がそうであるように、少しずつ少しずつ進んでいくしかないと思います。

当会々員の家も被災され、移動手段である乗用車の出入りができなくなってしまいました。会員諸氏に情報を伝達し、昨日から今日にかけて救出作業が会員諸氏によって行われ、夕方には無事、応急措置が終了しました。理事長がいつも言われている「できることを持ち寄る」実践の一つでした。皆さん、お疲れ様でした。

この豪雨で、基山(きざん)東麓の丸林集落の被災がひどく、上流にある我が町の宝、特別史跡基肄城跡も被災しました。水門跡に多くの樹木が流れ溜まっており、城内の崩壊状況が未確認なだけに、とても不安です。

■特別史跡基肄城跡 南水門横の道路

丸林集落の方々で奉納された橋や、何よりも水門の横に鎮座されていた住吉神社が崩壊してしまっているようです、さながら流木の多くを受け止められたかのように。

■特別史跡基肄城跡 南水門

■被災前の橋と水門の様子

※被災状況の写真は、当会関係者によって撮影されています。ご本人にはイエローカード的違反ですと苦言を呈しました。一歩間違えば、人生のレッドカードになりかねない事態がどこかに潜んでいるかもしれません。二次災害の恐れもある中、関係者以外、決して被災地へ立ち入りしないようお願いします。

我が町基山でも多くの方々が被災され、町民会館ほかに避難されました。そのような中、行政の助けに頼らず皆さんが共助で助け合いながら避難されたことが、亡くなられた方を出さなかったことにつながったと思います。本当に素晴らしい取り組みであり、さらに不幸中の幸いにつながりました。

これから、復旧・復興に入っていきます。どこから手をつけたらいいのか、茫然と立ち尽くす場所ばかりですが、他の被災地がそうであるように、少しずつ少しずつ進んでいくしかないと思います。

当会々員の家も被災され、移動手段である乗用車の出入りができなくなってしまいました。会員諸氏に情報を伝達し、昨日から今日にかけて救出作業が会員諸氏によって行われ、夕方には無事、応急措置が終了しました。理事長がいつも言われている「できることを持ち寄る」実践の一つでした。皆さん、お疲れ様でした。

この豪雨で、基山(きざん)東麓の丸林集落の被災がひどく、上流にある我が町の宝、特別史跡基肄城跡も被災しました。水門跡に多くの樹木が流れ溜まっており、城内の崩壊状況が未確認なだけに、とても不安です。

■特別史跡基肄城跡 南水門横の道路

丸林集落の方々で奉納された橋や、何よりも水門の横に鎮座されていた住吉神社が崩壊してしまっているようです、さながら流木の多くを受け止められたかのように。

■特別史跡基肄城跡 南水門

■被災前の橋と水門の様子

※被災状況の写真は、当会関係者によって撮影されています。ご本人にはイエローカード的違反ですと苦言を呈しました。一歩間違えば、人生のレッドカードになりかねない事態がどこかに潜んでいるかもしれません。二次災害の恐れもある中、関係者以外、決して被災地へ立ち入りしないようお願いします。

2018年07月05日

■「草莽の民」(その16)

■配置売薬(その2)

基山に引き付けてみると、明治24年(1891)に、基山の近代化の父ともいえる梁井幾太郎氏による薬種を扱う梁井商店が営業を開始し、久留米、熊本、博多へと販路を拡大し、明治22年(1889)の九州鉄道開通も手伝い大阪からの仕入れへと展開していきます。

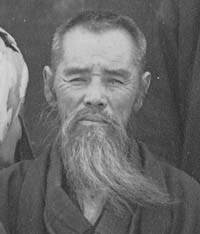

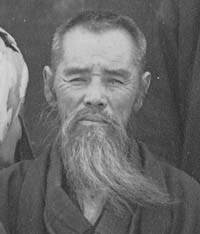

■梁井幾太郎氏

■梁井幾太郎氏

大正3年の売薬法改正に伴い、大正4年(1915)には天本龍之助氏ほか5名が発起人となり、西海製薬合資会社が設立され、家庭内生産から工場制での生産へと転換し統一的な多量生産が実現していくことになりました。

■長崎街道と西海製薬(奥の白い木造建築)

現在では、町内にも製薬会社が3つ営業を継続されており、住民の多くが配置薬を置かれているお宅も多いと聞いています。不思議なことに、一軒に数社の配置薬を置かれる家もあり、聞くと、「お父さんの腹薬は、●●社の赤玉」、「お母さんの頭痛薬は、▲▲社の鎮痛薬」と、個人の「特効薬」が会社によって異なるということで、複数社の置き薬が入れられているということでした。「えっ?いくつも薬箱が置いてあったら混乱しないの・・・?」という疑問が浮かびますが、暗黙の「掟」があるのだそうです。それは、同じパッケージの薬は入れないという売薬人側の「掟」だそうです。相互に混乱し互いの儲けが分からなくなるという当たり前の考えですが、これを犯すと売薬人の世界で生きていけない固い掟なのだそうです。

■売薬人の方々が子どもたちむけに配ってくださる「おまけ」

(ゴム風船・紙風船)

※リンゴは、売薬人の方につくっていただきました。

基山に引き付けてみると、明治24年(1891)に、基山の近代化の父ともいえる梁井幾太郎氏による薬種を扱う梁井商店が営業を開始し、久留米、熊本、博多へと販路を拡大し、明治22年(1889)の九州鉄道開通も手伝い大阪からの仕入れへと展開していきます。

■梁井幾太郎氏

■梁井幾太郎氏大正3年の売薬法改正に伴い、大正4年(1915)には天本龍之助氏ほか5名が発起人となり、西海製薬合資会社が設立され、家庭内生産から工場制での生産へと転換し統一的な多量生産が実現していくことになりました。

■長崎街道と西海製薬(奥の白い木造建築)

現在では、町内にも製薬会社が3つ営業を継続されており、住民の多くが配置薬を置かれているお宅も多いと聞いています。不思議なことに、一軒に数社の配置薬を置かれる家もあり、聞くと、「お父さんの腹薬は、●●社の赤玉」、「お母さんの頭痛薬は、▲▲社の鎮痛薬」と、個人の「特効薬」が会社によって異なるということで、複数社の置き薬が入れられているということでした。「えっ?いくつも薬箱が置いてあったら混乱しないの・・・?」という疑問が浮かびますが、暗黙の「掟」があるのだそうです。それは、同じパッケージの薬は入れないという売薬人側の「掟」だそうです。相互に混乱し互いの儲けが分からなくなるという当たり前の考えですが、これを犯すと売薬人の世界で生きていけない固い掟なのだそうです。

■売薬人の方々が子どもたちむけに配ってくださる「おまけ」

(ゴム風船・紙風船)

※リンゴは、売薬人の方につくっていただきました。

2018年07月04日

■「草莽の民」(その15)

■配置売薬(その1)

置き薬といって、前もって各家に「腹痛薬」「頭痛薬」「湿布薬」などを常備した薬箱を置いていただき、家の人々がその度ごとに使った量を半年後に売薬人が訪れた際に把握し、その分の代金をいただくという後払いシステムで動く売薬業を配置売薬と言っています。

■配置売薬の薬箱

■置きくすり

この配置売薬は、日本四大売薬が知られ、越中富山、近江、大和、そして我が町基山がある田代(対州)が該当します。ここ基山は、江戸時代は対馬藩田代領で、基肄郡と養父郡半郡がその範囲になります。この田代売薬の歴史は定かではなく、博多祇園山笠で知られる博多の櫛田神社に所蔵されている『博多津要録』という文書の宝暦4年(1754)の記事に「田代江口奇応丸売の和平次」との記載が見られ、田代に奇応丸(薬)を売る和平次という売薬人がいたことが分かります。

■「奇応丸」薬袋【「ふるさと基山の歴史」より抽出改変】

その後、売薬業と併せて製薬業も盛んに行われ、西日本各地の製法を聞き取りした帳簿が残されるなど、かなり精力的に事業が展開していきます。近代に入り、それまで家庭内手工業的に製薬されていた薬も、明治時代を迎えると工場化が進み、大正3年(1914)には売薬法が公布され無資格者による売薬業に一定の規制がかかるようになっていきます。

置き薬といって、前もって各家に「腹痛薬」「頭痛薬」「湿布薬」などを常備した薬箱を置いていただき、家の人々がその度ごとに使った量を半年後に売薬人が訪れた際に把握し、その分の代金をいただくという後払いシステムで動く売薬業を配置売薬と言っています。

■配置売薬の薬箱

■置きくすり

この配置売薬は、日本四大売薬が知られ、越中富山、近江、大和、そして我が町基山がある田代(対州)が該当します。ここ基山は、江戸時代は対馬藩田代領で、基肄郡と養父郡半郡がその範囲になります。この田代売薬の歴史は定かではなく、博多祇園山笠で知られる博多の櫛田神社に所蔵されている『博多津要録』という文書の宝暦4年(1754)の記事に「田代江口奇応丸売の和平次」との記載が見られ、田代に奇応丸(薬)を売る和平次という売薬人がいたことが分かります。

■「奇応丸」薬袋【「ふるさと基山の歴史」より抽出改変】

その後、売薬業と併せて製薬業も盛んに行われ、西日本各地の製法を聞き取りした帳簿が残されるなど、かなり精力的に事業が展開していきます。近代に入り、それまで家庭内手工業的に製薬されていた薬も、明治時代を迎えると工場化が進み、大正3年(1914)には売薬法が公布され無資格者による売薬業に一定の規制がかかるようになっていきます。

2018年07月03日

■「草莽の民」(その14)

■野田昌隆先生(野田倭一郎先生 基山先生)

野田昌隆先生は、江戸末期から明治4年(1871)の廃校まで対馬藩田代領藩校である東明館で句読師として教鞭をとられています。野田先生は、園部村内(現基山町園部)では、「野田倭一郎」とも呼称され、号を「基山(きざん)」と称していました。

野田先生は、鹿毛病院で知られる鹿毛良鼎氏の紹介で大興善寺を再興された玉岡誓恩氏の師としても知られ、また、現在5月の連休時に基山の各地域の方々が、大興善寺へ「火除の護符」をいただきに「火除け仏事」に参りますが、この「火除の護符」を玉岡誓恩法印へ提案された人物でもあります。「火除の護符」は、承和元年(835)に大興善寺が火災にあい、寺焼失の事態に陥ったが、本尊である観世音菩薩のみ雨にうたれ難を逃れたという逸話に基づいています。

晩年に至り目を患い部屋に籠ることが多くなられましたが、明治20年(1887)春、大興善寺修復にあたり弟子仲間を糾合し中心となって動かれています。野田先生は、この年の12月、大興善寺改修工事の竣工を見ずに亡くなられたのです。現在、基山町皮籠石に野田昌隆先生顕彰記念碑が建てられています。

■漢学塾対翆楼義塾

野田昌隆先生は、基山町皮籠石の自宅を使い漢学塾である対翆楼義塾を起こし、地域の子供たちへの教育活動もされていました。東明館が武士階層むけの教育機関であり、限られた人々のみを対象としていたのに対し、対翆楼義塾は、農民や商人など多くの階層の人々に門戸を開き、文字や考え方についての教えを広げていかれます。

基山の近代化の父ともいわれる梁井幾太郎氏も、明治12年(1879)からこの対翆楼義塾に4ヶ年ほど通い、勉学に励まれていたと伝えられています。梁井幾太郎氏の生涯をまとめた『梁井幾太郎の生涯』に、幾太郎氏はいつも野田先生の前に席を割り当てられ、キセルをふかしつつ授業をされる野田先生に、論語講読で誰か一人でも間違うと、幾太郎氏の頭をキセルでコンコンと叩かれていたと記されています。

野田昌隆先生は、江戸末期から明治4年(1871)の廃校まで対馬藩田代領藩校である東明館で句読師として教鞭をとられています。野田先生は、園部村内(現基山町園部)では、「野田倭一郎」とも呼称され、号を「基山(きざん)」と称していました。

野田先生は、鹿毛病院で知られる鹿毛良鼎氏の紹介で大興善寺を再興された玉岡誓恩氏の師としても知られ、また、現在5月の連休時に基山の各地域の方々が、大興善寺へ「火除の護符」をいただきに「火除け仏事」に参りますが、この「火除の護符」を玉岡誓恩法印へ提案された人物でもあります。「火除の護符」は、承和元年(835)に大興善寺が火災にあい、寺焼失の事態に陥ったが、本尊である観世音菩薩のみ雨にうたれ難を逃れたという逸話に基づいています。

晩年に至り目を患い部屋に籠ることが多くなられましたが、明治20年(1887)春、大興善寺修復にあたり弟子仲間を糾合し中心となって動かれています。野田先生は、この年の12月、大興善寺改修工事の竣工を見ずに亡くなられたのです。現在、基山町皮籠石に野田昌隆先生顕彰記念碑が建てられています。

■漢学塾対翆楼義塾

野田昌隆先生は、基山町皮籠石の自宅を使い漢学塾である対翆楼義塾を起こし、地域の子供たちへの教育活動もされていました。東明館が武士階層むけの教育機関であり、限られた人々のみを対象としていたのに対し、対翆楼義塾は、農民や商人など多くの階層の人々に門戸を開き、文字や考え方についての教えを広げていかれます。

基山の近代化の父ともいわれる梁井幾太郎氏も、明治12年(1879)からこの対翆楼義塾に4ヶ年ほど通い、勉学に励まれていたと伝えられています。梁井幾太郎氏の生涯をまとめた『梁井幾太郎の生涯』に、幾太郎氏はいつも野田先生の前に席を割り当てられ、キセルをふかしつつ授業をされる野田先生に、論語講読で誰か一人でも間違うと、幾太郎氏の頭をキセルでコンコンと叩かれていたと記されています。

2018年07月02日

■「草莽の民」(その13)

■東明館と広瀬家

文政12年(1829年)には豊後日田の儒学者であり、塾生自ら考え疑問点を教師に質問するという、個性を伸ばす教育法で知られた広瀬淡窓が東明館へ招かれています。

■対馬藩田代代官所跡(現:田代小学校)

広瀬家は日田の商人として知られており、対馬藩田代領との関わりは、文政9年(1826)におきた対馬藩財政立て直し事業である「皿山仕立(焼物師、陶工、絵師の手配)」、いわば窯業生産を田代の地で始める計画が失敗したことに始まります。この時生じた多額の借金が代官所ではなく領民の身に覆いかぶさるという事態に陥いります。この窮地を救ったのが日田の商人であった広瀬家とされ、借金の立替を行い、領民には献金という名目で割り当て返済を促しています。この時から広瀬家と田代領との関わりは深まっていきます。

広瀬淡窓は寛政7年(1795)から数回、筑前と日田の往復時に田代に立ち寄っています。淡窓は、文化2年(1805)に日田豆田町に成章舎(後に場を移し「桂林園」、さらに場を移転し「咸宜園」とする)を開塾し、文化4年(1807)には田代から門司郡吾と梁井慶次の二人が入門しています。文政12年に東明館にて淡窓が出張講義をした後は、淡窓の私塾咸宜園へ田代から58名もの入門者が訪れています。この咸宜園からは蘭学者である高野長英や近代日本陸軍の基礎を築き徴兵制の発案者とされる大村益次郎等が輩出されています。

■広瀬淡窓が開塾した咸宜園(大分県日田市豆田)

■日田豆田町

対馬藩田代藩校であった東明館の名を冠し、昭和63年(1988)より我が町基山に東明館中学・高等学校が、対馬藩田代領藩校で教鞭をとった広瀬淡窓の教育理念を引き継ぎ、学校教育を進めておられます。

文政12年(1829年)には豊後日田の儒学者であり、塾生自ら考え疑問点を教師に質問するという、個性を伸ばす教育法で知られた広瀬淡窓が東明館へ招かれています。

■対馬藩田代代官所跡(現:田代小学校)

広瀬家は日田の商人として知られており、対馬藩田代領との関わりは、文政9年(1826)におきた対馬藩財政立て直し事業である「皿山仕立(焼物師、陶工、絵師の手配)」、いわば窯業生産を田代の地で始める計画が失敗したことに始まります。この時生じた多額の借金が代官所ではなく領民の身に覆いかぶさるという事態に陥いります。この窮地を救ったのが日田の商人であった広瀬家とされ、借金の立替を行い、領民には献金という名目で割り当て返済を促しています。この時から広瀬家と田代領との関わりは深まっていきます。

広瀬淡窓は寛政7年(1795)から数回、筑前と日田の往復時に田代に立ち寄っています。淡窓は、文化2年(1805)に日田豆田町に成章舎(後に場を移し「桂林園」、さらに場を移転し「咸宜園」とする)を開塾し、文化4年(1807)には田代から門司郡吾と梁井慶次の二人が入門しています。文政12年に東明館にて淡窓が出張講義をした後は、淡窓の私塾咸宜園へ田代から58名もの入門者が訪れています。この咸宜園からは蘭学者である高野長英や近代日本陸軍の基礎を築き徴兵制の発案者とされる大村益次郎等が輩出されています。

■広瀬淡窓が開塾した咸宜園(大分県日田市豆田)

■日田豆田町

対馬藩田代藩校であった東明館の名を冠し、昭和63年(1988)より我が町基山に東明館中学・高等学校が、対馬藩田代領藩校で教鞭をとった広瀬淡窓の教育理念を引き継ぎ、学校教育を進めておられます。

2018年07月01日

■「草莽の民」(その12)

■対馬藩田代藩校 東明館

現在の県道205号線沿い、田代町(旧田代宿)内にある鳥栖市立田代小学校前に道路を挟んで南側の個人病院地に対馬藩田代藩校東明館跡入口を示す石碑が建っています。

■東明館があった旧田代宿の様子(道路は、旧長崎街道)

藩校とは、江戸時代に各藩が藩士等の子弟を教育するために設立した学校で、諸藩の事情を反映し、内容や規模は様々でした。明治4年(1871)の廃藩置県で藩校は廃止されましたが、明治5年(1872)の学制施行時には中等・高等諸学校の直接、間接の母体となっています。著名な藩校としては、先にあげた長州藩の明倫館、福岡藩の修猷館、久留米藩の明善堂、佐賀藩の弘道館などがあります。

東明館とは、対馬藩田代領の藩校で、寛政4年(1792年)、当時の対馬藩主宗義功が、朱子学を官学とする幕府の政策にならって、鳥栖に稽古所を開き、寛政12年(1800年)に「東明館」の名が冠され、文芸・武事をともに修める場となっていきます。藩校で教えを受けた人々は、藩士の子弟、庄屋層、医者、寺社の子弟も含まれ、やや広がりのある学風を備えていましたが、やはり限られた階層のみへの教育であることは知っておく必要があるでしょう。

先ほど、対馬藩田代藩校東明館跡入口の石碑のことを記しましたが、ここに記された東明館跡は旧館で、安政2年(1855)6月には移転し開校式が執り行われています。新館の場所は、旧代官所跡、現在の田代小学校西側の一角にあったと伝えられています。移転のきっかけは、官舎の手狭、老朽化が原因であったとされ、学ぶ者たちの増加、文武両道を教授する場であるにも関わらず、官舎と武芸稽古場とが離れているという不便さもあったようです。

■旧館・新館の位置

【文献】

長 忠生(1988)「田代領藩校東明館について」『栖』第12号 pp.52-57

現在の県道205号線沿い、田代町(旧田代宿)内にある鳥栖市立田代小学校前に道路を挟んで南側の個人病院地に対馬藩田代藩校東明館跡入口を示す石碑が建っています。

■東明館があった旧田代宿の様子(道路は、旧長崎街道)

藩校とは、江戸時代に各藩が藩士等の子弟を教育するために設立した学校で、諸藩の事情を反映し、内容や規模は様々でした。明治4年(1871)の廃藩置県で藩校は廃止されましたが、明治5年(1872)の学制施行時には中等・高等諸学校の直接、間接の母体となっています。著名な藩校としては、先にあげた長州藩の明倫館、福岡藩の修猷館、久留米藩の明善堂、佐賀藩の弘道館などがあります。

東明館とは、対馬藩田代領の藩校で、寛政4年(1792年)、当時の対馬藩主宗義功が、朱子学を官学とする幕府の政策にならって、鳥栖に稽古所を開き、寛政12年(1800年)に「東明館」の名が冠され、文芸・武事をともに修める場となっていきます。藩校で教えを受けた人々は、藩士の子弟、庄屋層、医者、寺社の子弟も含まれ、やや広がりのある学風を備えていましたが、やはり限られた階層のみへの教育であることは知っておく必要があるでしょう。

先ほど、対馬藩田代藩校東明館跡入口の石碑のことを記しましたが、ここに記された東明館跡は旧館で、安政2年(1855)6月には移転し開校式が執り行われています。新館の場所は、旧代官所跡、現在の田代小学校西側の一角にあったと伝えられています。移転のきっかけは、官舎の手狭、老朽化が原因であったとされ、学ぶ者たちの増加、文武両道を教授する場であるにも関わらず、官舎と武芸稽古場とが離れているという不便さもあったようです。

■旧館・新館の位置

【文献】

長 忠生(1988)「田代領藩校東明館について」『栖』第12号 pp.52-57

2018年07月01日

「草莽の民」始動!

いよいよ平成30年、第3回きやま創作劇「草莽の民 明治基山にいきた人達」の練習が始まりました。前日から大雨にみまわれ、当日朝も雷鳴とどろく大雨に、町内でも雷の影響が出ていたようです。

にも関わらず、80名を超える方々が、午前10時からの第1回練習に詰め掛けてくださり、きやま創作劇の定着度を知ることができる日となりました。

午前中は、きやま創作劇実行委員会の会長(当会理事長)から、今年の創作劇制作にむけての挨拶があり、次に総指揮者(当会理事)から、創作劇参画にあたっての諸注意が話されました。

その後、今年度の創作劇「草莽の民」を演じるにあたって知っていて欲しい、劇が描く時代背景や劇が語るテーマ等について、毎年、創作劇の歴史的な監修を手掛けている当会副理事長から講話を行いました。

■講話で流された画像

再び、総指揮者から参画する方々の名前確認とともに、参画意図について自己紹介とともに語っていただいています。

参画者の方々からは、「創作劇を観て、楽しそうだったから!」「劇に出ているが、まだまだ不満足だったので、今年はリベンジします!」「セリフのない役で、昨年安心したが、やっぱりセリフの一言でも言った方が、頭が活性化していい。」などの参画意図が語られていました。

午後からは、台本読みがあり、総指揮者の劇に込めた意図について語られています。

毎年のことですが、熱心にメモをとる子どもたちに、年々成長している姿を感じて感動しました。

■熱心に聞き入る子どもたち

さぁ、いよいよ始動です。持てる力を全て出し切って、公演の日の感動のカーテンコールを迎えましょう!

くれぐれも怪我のないように・・・。

にも関わらず、80名を超える方々が、午前10時からの第1回練習に詰め掛けてくださり、きやま創作劇の定着度を知ることができる日となりました。

午前中は、きやま創作劇実行委員会の会長(当会理事長)から、今年の創作劇制作にむけての挨拶があり、次に総指揮者(当会理事)から、創作劇参画にあたっての諸注意が話されました。

その後、今年度の創作劇「草莽の民」を演じるにあたって知っていて欲しい、劇が描く時代背景や劇が語るテーマ等について、毎年、創作劇の歴史的な監修を手掛けている当会副理事長から講話を行いました。

■講話で流された画像

再び、総指揮者から参画する方々の名前確認とともに、参画意図について自己紹介とともに語っていただいています。

参画者の方々からは、「創作劇を観て、楽しそうだったから!」「劇に出ているが、まだまだ不満足だったので、今年はリベンジします!」「セリフのない役で、昨年安心したが、やっぱりセリフの一言でも言った方が、頭が活性化していい。」などの参画意図が語られていました。

午後からは、台本読みがあり、総指揮者の劇に込めた意図について語られています。

毎年のことですが、熱心にメモをとる子どもたちに、年々成長している姿を感じて感動しました。

■熱心に聞き入る子どもたち

さぁ、いよいよ始動です。持てる力を全て出し切って、公演の日の感動のカーテンコールを迎えましょう!

くれぐれも怪我のないように・・・。