2014年06月28日

「こころつないで」 練習 はじめ!

今日28日、午後2時から基山小学校にて第3回創作劇「こころつないで-基肄城に秘められたおもい-」の練習が始まりました。集った子どもたちは、90名。第1回に集った子どもたちの実に2倍の子どもたちが集まってくれました。

子どもたちの紹介の後、今年の劇の台本が配られます。今年は、どんな内容になっているのか、どんな配役が出てくるのか、期待と不安が子どもたちから湧き起こる瞬間です。

その後、すぐに総指揮者福永真理子さんによる迫真の「台本読み」が行われます。約1時間20分の台本読みが行われますが、その時の子どもたちの集中度は様々。第1回公演から見ていますが、次第に集中度の向上が見られるようになってきていることに驚きます。

やはり、子どもたちは環境によって大きく変化していく「成長の卵」であることを再認識した日でした。

さあ、今日から公演の日まで、

皆で悩み、励まし、そして歩んでいきましょう。

多くの人たちと「こころつないで」

子どもたちの紹介の後、今年の劇の台本が配られます。今年は、どんな内容になっているのか、どんな配役が出てくるのか、期待と不安が子どもたちから湧き起こる瞬間です。

その後、すぐに総指揮者福永真理子さんによる迫真の「台本読み」が行われます。約1時間20分の台本読みが行われますが、その時の子どもたちの集中度は様々。第1回公演から見ていますが、次第に集中度の向上が見られるようになってきていることに驚きます。

やはり、子どもたちは環境によって大きく変化していく「成長の卵」であることを再認識した日でした。

さあ、今日から公演の日まで、

皆で悩み、励まし、そして歩んでいきましょう。

多くの人たちと「こころつないで」

2014年06月18日

邇邇芸命(ににぎのみこと)様のブラックな一面

基山にある「契山(ちぎりやま)」の由来に、『古事記』の物語が結び付いていることを紹介しました。

その物語に登場される神様として紹介した、邇邇芸命(ににぎのみこと)様には、実は私たちの寿命に関わるブラックな一面があったのです。

そのブラックな一面が、『古事記』に記されています。

邇邇芸命様と結ばれる木花之佐久夜毘売(このはなさくやひめ)様には、実は姉として石長比売(いわながひめ)様がおられました。お二人の父は、先に紹介した山の神である大山祗(大山津見 おおやまづみ)の神さまです。実は父である大山祗の神さまは、木花之佐久夜毘売(このはなさくやひめ)様とともに、姉である石長比売(いわながひめ)様を邇邇芸命様に嫁がせようとしたのです。

ここから、邇邇芸命様のブラックな一面が顔をのぞかせることになります。

そう、姉である石長比売様のお姿を見て、石長比売様との婚礼を断ってしまったのです。

大山祗の神さまのご心中たるや、いかばかりだったでしょう。

■お怒りになった大山祗の神さま

大山祗の神さまは、木花之佐久夜毘売様を嫁がせることで、天孫が花のように繁栄することを思い、そして石長比売様を嫁がせることで、天孫たちが岩のように永遠なるものにという思いを伝えることであったのです。

この意に反して、石長比売様のお姿のみに囚われ、「婚礼を断るとは。」と大山祗様はお怒りになり、石長比売様を送り返したことで、「天孫の命は木の花のようにはかないものとなるであろう。」と、呪いの言葉を述べられたのでした。

そう、「天孫」こそ、邇邇芸命様の子孫である私たちのことなのです。

私たちに寿命があるのは、邇邇芸命様のブラックな一面からきていたのでした・・・・・・・・・・。

話は変わりますが、今日18日は、庚申の日です・・・・・・。

その物語に登場される神様として紹介した、邇邇芸命(ににぎのみこと)様には、実は私たちの寿命に関わるブラックな一面があったのです。

そのブラックな一面が、『古事記』に記されています。

邇邇芸命様と結ばれる木花之佐久夜毘売(このはなさくやひめ)様には、実は姉として石長比売(いわながひめ)様がおられました。お二人の父は、先に紹介した山の神である大山祗(大山津見 おおやまづみ)の神さまです。実は父である大山祗の神さまは、木花之佐久夜毘売(このはなさくやひめ)様とともに、姉である石長比売(いわながひめ)様を邇邇芸命様に嫁がせようとしたのです。

ここから、邇邇芸命様のブラックな一面が顔をのぞかせることになります。

そう、姉である石長比売様のお姿を見て、石長比売様との婚礼を断ってしまったのです。

大山祗の神さまのご心中たるや、いかばかりだったでしょう。

■お怒りになった大山祗の神さま

大山祗の神さまは、木花之佐久夜毘売様を嫁がせることで、天孫が花のように繁栄することを思い、そして石長比売様を嫁がせることで、天孫たちが岩のように永遠なるものにという思いを伝えることであったのです。

この意に反して、石長比売様のお姿のみに囚われ、「婚礼を断るとは。」と大山祗様はお怒りになり、石長比売様を送り返したことで、「天孫の命は木の花のようにはかないものとなるであろう。」と、呪いの言葉を述べられたのでした。

そう、「天孫」こそ、邇邇芸命様の子孫である私たちのことなのです。

私たちに寿命があるのは、邇邇芸命様のブラックな一面からきていたのでした・・・・・・・・・・。

話は変わりますが、今日18日は、庚申の日です・・・・・・。

2014年06月15日

木山口町

JR基山駅がある町が、旧木山口町です。長崎街道が通過する町として江戸時代、正保・慶安(1644~1651)年間に開かれたと云われ、鎮守である若宮八幡宮の建立は、承応三(1654)年と伝えられています。

「基八間山(きやまやま=荒穂宮のある山(基山 きざん)を指すと云われています。)の入口故、木山口町と名付ける。」と、町の名称の由来も伝えられています。

原田宿や田代宿などの宿場町とは異なりますが、多くの人びとが行き交う場として、在郷町が形成されていきます。人びとが集う場に欠かせないものが造り酒屋で、木山口にも基山商店、三国酒造などがあり、現在も基山商店が唯一残された造り酒屋として、その風格を今に伝えています。

江戸時代に記された菱屋平七(吉田重房)著『筑紫紀行』には、「人家五六十軒あり、東の入口に茶屋あり。商家、酒屋あり。」と記されています。

■木山口の北の入口にある若宮八幡宮

(向こうには、近代の風情を伝える「西海製薬」の建物が見えます。)

「基八間山(きやまやま=荒穂宮のある山(基山 きざん)を指すと云われています。)の入口故、木山口町と名付ける。」と、町の名称の由来も伝えられています。

原田宿や田代宿などの宿場町とは異なりますが、多くの人びとが行き交う場として、在郷町が形成されていきます。人びとが集う場に欠かせないものが造り酒屋で、木山口にも基山商店、三国酒造などがあり、現在も基山商店が唯一残された造り酒屋として、その風格を今に伝えています。

江戸時代に記された菱屋平七(吉田重房)著『筑紫紀行』には、「人家五六十軒あり、東の入口に茶屋あり。商家、酒屋あり。」と記されています。

■木山口の北の入口にある若宮八幡宮

(向こうには、近代の風情を伝える「西海製薬」の建物が見えます。)

2014年06月14日

基肄城のお話 その2 -大宰府政庁跡から見た基肄城-

大宰府の南の守りである基肄城は、基山に住んでいる私たちは、いつも南側・東側からばかり見ています。

では、大宰府跡から南を見た時、どのお山が基肄城なのでしょうか。

大宰府政庁跡を歩いていると、多くの方々に、「どのお山が基肄城?」と質問を受けますので、ここで紹介しておきます。

まずは、私たちに馴染みの南側から見た基肄城を見てください。

■南側から見た基肄城

次に、大宰府政庁跡から南側を、見てください。

■大宰府政庁跡から見た基肄城

おおよそ「表裏」に反転した形がイメージできたでしょうか。

大宰府と基肄城の地理的な関係は、四王寺山(戦国時代の岩屋城跡)から見ていただくと、よく分かります。

■四王寺山から見た基肄城

一度、登ってみてください。

ちなみに、朱雀大路の西側にある「榎社」は、菅原道真公の居所として知られています。

では、大宰府跡から南を見た時、どのお山が基肄城なのでしょうか。

大宰府政庁跡を歩いていると、多くの方々に、「どのお山が基肄城?」と質問を受けますので、ここで紹介しておきます。

まずは、私たちに馴染みの南側から見た基肄城を見てください。

■南側から見た基肄城

次に、大宰府政庁跡から南側を、見てください。

■大宰府政庁跡から見た基肄城

おおよそ「表裏」に反転した形がイメージできたでしょうか。

大宰府と基肄城の地理的な関係は、四王寺山(戦国時代の岩屋城跡)から見ていただくと、よく分かります。

■四王寺山から見た基肄城

一度、登ってみてください。

ちなみに、朱雀大路の西側にある「榎社」は、菅原道真公の居所として知られています。

2014年06月10日

創作劇「こころつないで」説明会開催

今日、6月10日午後7時から、基山町民会館2階小ホールを会場に、第3回創作劇「こころつないで」の説明会が開催されました。

それに先立ち「発見きやまの歴史1 基肄城のヒミツ」朗読が行われました。創作劇総指揮者である当会の福永真理子会員の朗読に、参加した子どもたち、保護者の方々が聞き入っていました。

■「発見きやまの歴史1 基肄城のヒミツ」朗読会

馴染みの顔、新しい顔、80名もの多くの子どもたちが集ってくれました。何よりも感激したのは、創作劇卒業生の二人(篠原君、家永君)が参画してくれたことです。二人とも、高校生活で忙しいにも関わらず、誰に言われることもなく、今日の説明会の手伝いをしてくれました。「こころつないで」を自ら実践してくれている二人の姿に、また教えられました。

■共催者として挨拶される当会の園木会長

今年は、来年の基肄城跡築城1350年祭にむけた一年として、大切な一年です。しかし、気負うことなく参画した子どもたち、大人達が自らのできることを精一杯こなして欲しいと願います。

12月14日の公演の日まで、どのようなドラマが生まれるのかを期待し、そして子どもたちの確実な成長を楽しみに、皆で歩んでいきましょう。

■創作劇制作にあたっての説明をする総指揮者 福永さん

それに先立ち「発見きやまの歴史1 基肄城のヒミツ」朗読が行われました。創作劇総指揮者である当会の福永真理子会員の朗読に、参加した子どもたち、保護者の方々が聞き入っていました。

■「発見きやまの歴史1 基肄城のヒミツ」朗読会

馴染みの顔、新しい顔、80名もの多くの子どもたちが集ってくれました。何よりも感激したのは、創作劇卒業生の二人(篠原君、家永君)が参画してくれたことです。二人とも、高校生活で忙しいにも関わらず、誰に言われることもなく、今日の説明会の手伝いをしてくれました。「こころつないで」を自ら実践してくれている二人の姿に、また教えられました。

■共催者として挨拶される当会の園木会長

今年は、来年の基肄城跡築城1350年祭にむけた一年として、大切な一年です。しかし、気負うことなく参画した子どもたち、大人達が自らのできることを精一杯こなして欲しいと願います。

12月14日の公演の日まで、どのようなドラマが生まれるのかを期待し、そして子どもたちの確実な成長を楽しみに、皆で歩んでいきましょう。

■創作劇制作にあたっての説明をする総指揮者 福永さん

2014年06月08日

肥前と筑後の分かれ道

前回の紹介で、江戸時代の元禄年間に描かれた絵図には、関屋土塁を分岐として南に二つに分かれる道が描かれていることをお知らせしました。この分岐は、一方は長崎街道(長崎路)、また一方は筑後小郡へ行く道として考えられています。

対馬藩側には、この絵図が残されているため、元禄年間の基山の状況がつぶさに分かるのですが、筑後小郡側、久留米藩の状況を示す元禄絵図が定かではないため、実は、この分岐がどこへつながる道であるのかを明らかにすることができません。改めて対馬藩宗家文書の貴重さを知る事ができます。

さて古代大宰府があった時代に話を遡らせると、基山には「基肄駅」という施設が置かれていました。どこにあったのかを掴む資料がないため、諸説ありますが、平安時代中期(十世紀前半頃 菅原道真さんの時代から少し下った頃)に記された『延喜式(えんぎしき)』(当時の法律である『律令』の施行細則)の兵部省諸国駅伝馬条に、

「肥前国駅馬 基肄十疋、・・・伝馬 基肄駅五疋」

という規定が記されています。

駅馬は情報伝達のための馬、伝馬は地域間を結ぶ道路を行き交う馬で、役割りが異なっていました。情報伝達のための馬が基肄駅には十疋、通行のための馬が五疋置かれていることが分かります。

この馬の数は、実はさらに遡ること奈良時代、当時の法律である『律令』厩牧令(きうもくりょう)に定められていました。

「凡諸道置駅馬、大路廿疋、中路十疋、小路五疋。使稀之処。国司量置。(凡そ諸道に駅馬置かむことは、大路に廿疋、中路に十疋、小路に五疋。使い稀らならむ処は、国司量りて置け。)」『律令』巻第九 厩牧令第廿三

また、大路は、最重要道路として大宰府から都までの道が、中路は、東海道、東山道が、そしてそれ以外の道を小路と位置付けています。

平安時代に記された『延喜式』には、大宰府から北側の各駅には十五疋から二十三疋という馬が置かれ、当時の法律である『律令』厩牧令をおおよそ守って駅馬が配置されていることが分かります。一方、大宰府から南側は、「小路」扱いされ、通常は「五疋」と規定されています。しかし、基肄駅だけが、大宰府以南において十疋と定められています。

基肄駅は、大宰府の南の護りである基肄城の麓にあり、大宰府への情報伝達、さらには肥前・筑後といった大宰府以南の各国への情報伝達を担っており、各国への分岐の駅として、基肄駅の重要性を物語っているのです。

ちなみに、「基肄駅」の場所は、①関屋土塁の南側、すなわち現在のJR基山駅付近とする考えや、②基肄城の南東部、城戸地区に推定する考えやなどがあります。

対馬藩側には、この絵図が残されているため、元禄年間の基山の状況がつぶさに分かるのですが、筑後小郡側、久留米藩の状況を示す元禄絵図が定かではないため、実は、この分岐がどこへつながる道であるのかを明らかにすることができません。改めて対馬藩宗家文書の貴重さを知る事ができます。

さて古代大宰府があった時代に話を遡らせると、基山には「基肄駅」という施設が置かれていました。どこにあったのかを掴む資料がないため、諸説ありますが、平安時代中期(十世紀前半頃 菅原道真さんの時代から少し下った頃)に記された『延喜式(えんぎしき)』(当時の法律である『律令』の施行細則)の兵部省諸国駅伝馬条に、

「肥前国駅馬 基肄十疋、・・・伝馬 基肄駅五疋」

という規定が記されています。

駅馬は情報伝達のための馬、伝馬は地域間を結ぶ道路を行き交う馬で、役割りが異なっていました。情報伝達のための馬が基肄駅には十疋、通行のための馬が五疋置かれていることが分かります。

この馬の数は、実はさらに遡ること奈良時代、当時の法律である『律令』厩牧令(きうもくりょう)に定められていました。

「凡諸道置駅馬、大路廿疋、中路十疋、小路五疋。使稀之処。国司量置。(凡そ諸道に駅馬置かむことは、大路に廿疋、中路に十疋、小路に五疋。使い稀らならむ処は、国司量りて置け。)」『律令』巻第九 厩牧令第廿三

また、大路は、最重要道路として大宰府から都までの道が、中路は、東海道、東山道が、そしてそれ以外の道を小路と位置付けています。

平安時代に記された『延喜式』には、大宰府から北側の各駅には十五疋から二十三疋という馬が置かれ、当時の法律である『律令』厩牧令をおおよそ守って駅馬が配置されていることが分かります。一方、大宰府から南側は、「小路」扱いされ、通常は「五疋」と規定されています。しかし、基肄駅だけが、大宰府以南において十疋と定められています。

基肄駅は、大宰府の南の護りである基肄城の麓にあり、大宰府への情報伝達、さらには肥前・筑後といった大宰府以南の各国への情報伝達を担っており、各国への分岐の駅として、基肄駅の重要性を物語っているのです。

ちなみに、「基肄駅」の場所は、①関屋土塁の南側、すなわち現在のJR基山駅付近とする考えや、②基肄城の南東部、城戸地区に推定する考えやなどがあります。

2014年06月07日

関屋土塁を分岐とする旧道

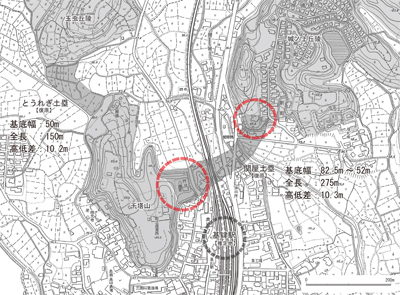

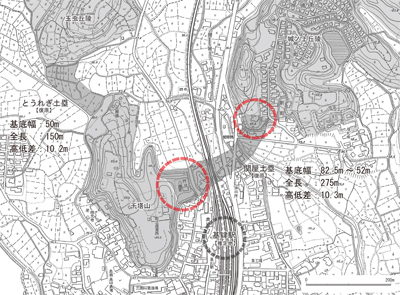

基山にある「水城」で紹介した関屋土塁の近くには、昔ながらの道が残されています。

皆さんによく知られている長崎街道(長崎路)の他に、江戸時代の元禄年間に描かれた絵図にたどることができる道が、今も残されています(図中の赤線の道。破線の部分は、残念ながら失われてしまった道です。)。

基山町は、国道3号線、JR鹿児島本線など、九州を代表する交通路が南北に縦断し、昔ながらの道が失われた箇所もありますが、幸いなことに、大規模な宅地開発(区画整理)や耕作地の圃場整備が行われる中、昔ながらの道を残しつつ行われており、旧情を知ることができる希有な地といえます。これも基山に住む方々の「昔を思う気持ち」の表れだと思います。

■関屋土塁の北側に残る長崎街道(横には、JR鹿児島本線が見えます。)

また、先に記した江戸時代の絵図も対馬藩主宗家によって守られていたため、今の地形図に旧道をたどることができたのも幸いしています。

もう一度、地図をみていただくと、先にお伝えした関屋土塁を分岐点として、南に二つの道に分かれているのが分かりますね。

そこに残された物語は、次回にしましょう。

皆さんによく知られている長崎街道(長崎路)の他に、江戸時代の元禄年間に描かれた絵図にたどることができる道が、今も残されています(図中の赤線の道。破線の部分は、残念ながら失われてしまった道です。)。

基山町は、国道3号線、JR鹿児島本線など、九州を代表する交通路が南北に縦断し、昔ながらの道が失われた箇所もありますが、幸いなことに、大規模な宅地開発(区画整理)や耕作地の圃場整備が行われる中、昔ながらの道を残しつつ行われており、旧情を知ることができる希有な地といえます。これも基山に住む方々の「昔を思う気持ち」の表れだと思います。

■関屋土塁の北側に残る長崎街道(横には、JR鹿児島本線が見えます。)

また、先に記した江戸時代の絵図も対馬藩主宗家によって守られていたため、今の地形図に旧道をたどることができたのも幸いしています。

もう一度、地図をみていただくと、先にお伝えした関屋土塁を分岐点として、南に二つの道に分かれているのが分かりますね。

そこに残された物語は、次回にしましょう。

2014年06月05日

平成26年度 クロスロード文化研究会

本日午後、平成26年度の第1回となる基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会の運営委員会が開催されました。関係する二市一町の歴史系民間研究団体によって構成され、昨年度の実績報告ならびに今年度の事業計画・事業予算について話し合われました。

予算ゼロで始まった会ですが、いつしか、どこからともなくお金が生まれ、事業費の決算と予算について議題にのぼるようになったのは不思議なものです。

今年度の事業では、毎年3月に開催される歴史散歩が、基山-鳥栖を舞台に行われることが確認され、さらに基山で取り組む基肄城跡築城1350年祭関連事業の後援も承認されました。

クロスロード文化研究会も、平成20年11月に発足して、早6年目も半ばを過ぎ、7年目にむけて始動しています。

本会での時間は、多くの人びとがつながることができる、何ものにも代え難い貴重な時間といえます。

予算ゼロで始まった会ですが、いつしか、どこからともなくお金が生まれ、事業費の決算と予算について議題にのぼるようになったのは不思議なものです。

今年度の事業では、毎年3月に開催される歴史散歩が、基山-鳥栖を舞台に行われることが確認され、さらに基山で取り組む基肄城跡築城1350年祭関連事業の後援も承認されました。

クロスロード文化研究会も、平成20年11月に発足して、早6年目も半ばを過ぎ、7年目にむけて始動しています。

本会での時間は、多くの人びとがつながることができる、何ものにも代え難い貴重な時間といえます。

2014年06月04日

基山にある「水城」

太宰府にある水城跡は、日本書紀にも記される史跡として、今年、築城1350年をむかえます。

私たちが暮らす、この基山町にも水城跡と同じ役割を担ったと考えられる土塁の跡があるのはご存じでしょうか。

JR基山駅の北側、国道3号線の「上町(kamimachi かんまち)」信号があるところに、太宰府の水城と同じ役割を担ったとされる関屋土塁の跡があります。

国道3号線を行き来するとあまり分かりませんが、「上町」交差点の西側に説明板が設置されています。

地形図をみると、国道3号線の西側にある若宮八幡宮がのっている千塔山丘陵に、自然では考えられない人工的な張り出しがあるのが分かります(赤丸部分)。また東の城ノ山丘陵にも南側に張り出す部分があるのが分かります(赤丸部分)。

■昭和40年代の地形図から復原

(今も赤丸印部分の張り出しはあります。)

これが、関屋土塁の名残と考えられるもので、基肄城から南を守るため、古代、飛鳥時代の人びとによって築かれた土塁なのです。

復原してみると、写真のようになりますが、長い年月によって削られ、今、国道3号線が通り、多くの人びとが行き交っています。

そこに、悠久のむかし、人力によって築かれた土塁が、実は眠っているのです。

この関屋土塁も、基肄城跡と同じく、静かに誕生を祝って欲しいと願っているかもしれません。

■今の国道3号線に復原してみました。

私たちが暮らす、この基山町にも水城跡と同じ役割を担ったと考えられる土塁の跡があるのはご存じでしょうか。

JR基山駅の北側、国道3号線の「上町(kamimachi かんまち)」信号があるところに、太宰府の水城と同じ役割を担ったとされる関屋土塁の跡があります。

国道3号線を行き来するとあまり分かりませんが、「上町」交差点の西側に説明板が設置されています。

地形図をみると、国道3号線の西側にある若宮八幡宮がのっている千塔山丘陵に、自然では考えられない人工的な張り出しがあるのが分かります(赤丸部分)。また東の城ノ山丘陵にも南側に張り出す部分があるのが分かります(赤丸部分)。

■昭和40年代の地形図から復原

(今も赤丸印部分の張り出しはあります。)

これが、関屋土塁の名残と考えられるもので、基肄城から南を守るため、古代、飛鳥時代の人びとによって築かれた土塁なのです。

復原してみると、写真のようになりますが、長い年月によって削られ、今、国道3号線が通り、多くの人びとが行き交っています。

そこに、悠久のむかし、人力によって築かれた土塁が、実は眠っているのです。

この関屋土塁も、基肄城跡と同じく、静かに誕生を祝って欲しいと願っているかもしれません。

■今の国道3号線に復原してみました。

2014年06月01日

庚申の日に何が(庚申尊天)

60日に一日で、まわってくる庚申(かのえ さる、こうしん)の日。今月18日(水)がその日にあたります。

中国での教え(道教)では、この日に、人の中に潜む「三尸(さんし)の虫(上尸:頭、中尸:腹、下尸:足)」が人の身体から這い出し、その人が行ってきた悪行を天帝に言いつけ、天帝はその罪状の軽重に応じて寿命や死後の刑罰(地獄)を決めていくと伝えられています。

どきっ・・・・・・・・・・・・・。

とした人、気を付けてください。

そう、古来より、この三尸の虫が庚申の日に這い出すことを防ぐために、夜通し語り合い、寝ずの宴がもたれています。日本でも承和五(838)年の記録にも残されており、平安時代から行われていることを知る事ができます。

この徹夜の語らいが、「庚申待ち」「庚申講」と呼ばれ、少しおもむきは異なっていますが基山でも行われています。

■基山町丸林での庚申さんまつり

多くの地域で、庚申講・庚申待ちを3年18回つづけたことを記念し建立されるのが、今回紹介する「庚申尊天」碑、庚申塔です。基山での建立経緯は定かではありませんが、白坂、丸林に「庚申尊天」「庚申天」碑があり、庚申講、庚申待ちが行われています。

石碑に「庚申尊天」「庚申天」と記されることが、基山では一般的ですが、ところによっては庚申の本尊としての青面金剛(しょうめんこんごう・せいめんこんごう)が描かれることもあり、また三尸の虫になぞらえ、天帝に罪を報告させないという意味で三猿(見ざる、言わざる、聞かざる)を描くところもあります。

「庚申」の「申(さる)」と道標の神さまである猿田彦大神様の「猿」が同一視されたり、また天帝への言いつけを徹夜で防ぐことで、災いを遠ざけ幸せを呼ぶこととしての庚申待ち・庚申講から、「庚申(こうしん)」から「幸神(こうしん)」へ、そして「幸いの神」が変じ「賽(さい)の神」として集落の境界に猿田彦大神碑とともに庚申尊天碑が建てられるようになりました。

■石碑(左)が猿田彦大神様、石碑(右)が庚申尊天【基山町白坂】

皆さんも、庚申の日に徹夜で三尸の虫が這い出すことを防ぐよりは、日々の行いを良くしていきましょうね

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自戒。

ちなみに三尸の虫は、唐代(日本の飛鳥時代から平安時代)に書かれた中国の書によれば、2寸(約6cmほど)の大きさで、上尸が道士の姿、中尸が獣の姿、下尸が牛の頭をもつ人の足として描かれています。

そう言えば・・・・・・。

中国での教え(道教)では、この日に、人の中に潜む「三尸(さんし)の虫(上尸:頭、中尸:腹、下尸:足)」が人の身体から這い出し、その人が行ってきた悪行を天帝に言いつけ、天帝はその罪状の軽重に応じて寿命や死後の刑罰(地獄)を決めていくと伝えられています。

どきっ・・・・・・・・・・・・・。

とした人、気を付けてください。

そう、古来より、この三尸の虫が庚申の日に這い出すことを防ぐために、夜通し語り合い、寝ずの宴がもたれています。日本でも承和五(838)年の記録にも残されており、平安時代から行われていることを知る事ができます。

この徹夜の語らいが、「庚申待ち」「庚申講」と呼ばれ、少しおもむきは異なっていますが基山でも行われています。

■基山町丸林での庚申さんまつり

多くの地域で、庚申講・庚申待ちを3年18回つづけたことを記念し建立されるのが、今回紹介する「庚申尊天」碑、庚申塔です。基山での建立経緯は定かではありませんが、白坂、丸林に「庚申尊天」「庚申天」碑があり、庚申講、庚申待ちが行われています。

石碑に「庚申尊天」「庚申天」と記されることが、基山では一般的ですが、ところによっては庚申の本尊としての青面金剛(しょうめんこんごう・せいめんこんごう)が描かれることもあり、また三尸の虫になぞらえ、天帝に罪を報告させないという意味で三猿(見ざる、言わざる、聞かざる)を描くところもあります。

「庚申」の「申(さる)」と道標の神さまである猿田彦大神様の「猿」が同一視されたり、また天帝への言いつけを徹夜で防ぐことで、災いを遠ざけ幸せを呼ぶこととしての庚申待ち・庚申講から、「庚申(こうしん)」から「幸神(こうしん)」へ、そして「幸いの神」が変じ「賽(さい)の神」として集落の境界に猿田彦大神碑とともに庚申尊天碑が建てられるようになりました。

■石碑(左)が猿田彦大神様、石碑(右)が庚申尊天【基山町白坂】

皆さんも、庚申の日に徹夜で三尸の虫が這い出すことを防ぐよりは、日々の行いを良くしていきましょうね

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自戒。

ちなみに三尸の虫は、唐代(日本の飛鳥時代から平安時代)に書かれた中国の書によれば、2寸(約6cmほど)の大きさで、上尸が道士の姿、中尸が獣の姿、下尸が牛の頭をもつ人の足として描かれています。

そう言えば・・・・・・。