2023年08月31日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その28)

■九州鉄道 基山驛開業(その2)

この、九州鉄道会社による、鉄道敷設の歴史は、文字で知るほど簡単なものではなかったようです。

日本近代において明治2年(1869)にわが国の鉄道起業を決定し、その3年後の明治5年(1872)に東京~横浜間、その2年後の明治7年に大阪~神戸間の官営鉄道が開通します。しかし、明治政府の財政難により、その後の鉄道事業は民間事業者に委ねられ、前に進まない状況に陥っています。

九州最初の鉄道である博多~久留米間の鉄道敷設は、明治13年(1880)7月20日の『福岡日日新聞』によると、久留米側の有志者の熱心な取組や明治15年(1882)からの岡田孤鹿(ころく)氏【柳川ご出身の活動家・県議会副議長】の活発な活動によって実現へむけて動き出したと伝えられています。

その後、福岡県議会で鉄道敷設について活発に議論が交わされ、反対派、賛成派の記録が残されています。賛成派は、敷設のための資金はつくればよい、軍事的・文化的側面から富国強兵のために敷設すべきという意見に対し、反対派は、九州は海運の土地柄であり鉄道は不要、筑後川の治水ままならぬ時に優先順位は治水問題という意見が出ています。

また、佐賀県内で議論が高まらなかった理由に、基山、田代など県東部の一部の利便性向上のみで、全県までその利益が享受できないという側面がありました。それを打開する方法として長崎県も加えた佐世保鎮守府と熊本鎮台とを結ぶための長崎・佐世保線の同時敷設案もこの頃浮上していたようです。

このような紆余曲折、様々な議論が交わされ、明治20年(1887)1月25日に「九州鉄道創立願」が民間側から提起されます。それまでの福岡県・佐賀県・熊本県の各県知事、また地方行政府・経済界の人々の度重なる議論が交わされ、九州鉄道開業までの9年という歳月には実に多くの人々を巻き込み、苦難の連続でした。

実際の施工においても、我が町基山を通る現在のJR鹿児島線は、まずは明治22年(1889)12月13日に博多~千歳川(筑後川)間が開業します。久留米側の駅として「千歳川仮停車場」までが開通と知られていますが、これは明治22年夏の豪雨による洪水被害で千歳川(筑後川)鉄橋が竣工していなかったため、千歳川北岸に仮停車場を設けて営業が開始されたものです。翌明治23年(1890)3月には博多~久留米間が開通しています。

【開通当時の面影を今に伝えていた三国レンガアーチ橋】

筑後川の古い呼称である「千歳(千年)川」。江戸時代に一旦「筑後川」に統一されながら、明治22年の九州鉄道開通時には再び「千歳川」の名称が復活しています。江戸時代の「御上」が決めた名称が、一般民衆まで広がっていなかった証なのかもしれませんね。

※「三国煉瓦アーチ橋」については、2018年11月28日の「煉瓦の積み方の話(その3)にて紹介していますので、そちらも御覧ください。

この、九州鉄道会社による、鉄道敷設の歴史は、文字で知るほど簡単なものではなかったようです。

日本近代において明治2年(1869)にわが国の鉄道起業を決定し、その3年後の明治5年(1872)に東京~横浜間、その2年後の明治7年に大阪~神戸間の官営鉄道が開通します。しかし、明治政府の財政難により、その後の鉄道事業は民間事業者に委ねられ、前に進まない状況に陥っています。

九州最初の鉄道である博多~久留米間の鉄道敷設は、明治13年(1880)7月20日の『福岡日日新聞』によると、久留米側の有志者の熱心な取組や明治15年(1882)からの岡田孤鹿(ころく)氏【柳川ご出身の活動家・県議会副議長】の活発な活動によって実現へむけて動き出したと伝えられています。

その後、福岡県議会で鉄道敷設について活発に議論が交わされ、反対派、賛成派の記録が残されています。賛成派は、敷設のための資金はつくればよい、軍事的・文化的側面から富国強兵のために敷設すべきという意見に対し、反対派は、九州は海運の土地柄であり鉄道は不要、筑後川の治水ままならぬ時に優先順位は治水問題という意見が出ています。

また、佐賀県内で議論が高まらなかった理由に、基山、田代など県東部の一部の利便性向上のみで、全県までその利益が享受できないという側面がありました。それを打開する方法として長崎県も加えた佐世保鎮守府と熊本鎮台とを結ぶための長崎・佐世保線の同時敷設案もこの頃浮上していたようです。

このような紆余曲折、様々な議論が交わされ、明治20年(1887)1月25日に「九州鉄道創立願」が民間側から提起されます。それまでの福岡県・佐賀県・熊本県の各県知事、また地方行政府・経済界の人々の度重なる議論が交わされ、九州鉄道開業までの9年という歳月には実に多くの人々を巻き込み、苦難の連続でした。

実際の施工においても、我が町基山を通る現在のJR鹿児島線は、まずは明治22年(1889)12月13日に博多~千歳川(筑後川)間が開業します。久留米側の駅として「千歳川仮停車場」までが開通と知られていますが、これは明治22年夏の豪雨による洪水被害で千歳川(筑後川)鉄橋が竣工していなかったため、千歳川北岸に仮停車場を設けて営業が開始されたものです。翌明治23年(1890)3月には博多~久留米間が開通しています。

【開通当時の面影を今に伝えていた三国レンガアーチ橋】

筑後川の古い呼称である「千歳(千年)川」。江戸時代に一旦「筑後川」に統一されながら、明治22年の九州鉄道開通時には再び「千歳川」の名称が復活しています。江戸時代の「御上」が決めた名称が、一般民衆まで広がっていなかった証なのかもしれませんね。

※「三国煉瓦アーチ橋」については、2018年11月28日の「煉瓦の積み方の話(その3)にて紹介していますので、そちらも御覧ください。

2023年08月30日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その27)

■九州鉄道 基山驛開業(その1)

きやま創作劇「この道は」を深く知るために、これまでお話しを進めてきました。

結びに、もう一つ。

「第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その10)」で多くの人びとが基肄城へ押し寄せたことを、当時の「基山驛」の田口驛長さんの話として記しておきました。この「基山驛」について少しお伝えしておきましょう。

現在のJR基山駅西口、駅南西側のフェンスの中に、「基山驛記念之碑」が建っているのはご存知でしょうか。この碑の裏面に、基山駅の簡単な年譜が記されています。機会があったらご覧ください。

【基山驛記念之碑】

基山駅開業までの道のりは、明治22年(1889)年に博多~千歳川仮停車場間に九州鉄道によって鉄道事業が始まり、ここ基山も当初、九州鉄道会社側は木山口町に停車場をつくりたいと申し出がありましたが、地主らの反対が強かったことから実現に至らなかったと伝えられています。

しかし大正7年(1918)に木山口信号場が開設されるとともに、木山口商工会(大正3年5月2日創立)が中心となり陳情を開始、大正8年4月18日に基山村発展期成会(会長:久保山重遠氏、副会長:鹿毛良鼎氏・梁井幾太郎氏・中村良造氏)が結成され、この期成会の設立目的として、基山村の発展と木山口停車場の設置が上げられています。この基山駅設置は、大正9年総選挙では基山駅設置に消極的であった大隈重信の憲政会系から積極的に動いてくれた原敬立憲政友会系へ基山の人々の支持が移行するきっかけにもなっています。

そして大正10年(1921)8月5日に「基山驛」が開業します。その後、昭和14年に甘木線が敷設され、鹿児島線と甘木線(その後甘木鉄道へ)が合流する駅として現在に至っています。

きやま創作劇「この道は」を深く知るために、これまでお話しを進めてきました。

結びに、もう一つ。

「第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その10)」で多くの人びとが基肄城へ押し寄せたことを、当時の「基山驛」の田口驛長さんの話として記しておきました。この「基山驛」について少しお伝えしておきましょう。

現在のJR基山駅西口、駅南西側のフェンスの中に、「基山驛記念之碑」が建っているのはご存知でしょうか。この碑の裏面に、基山駅の簡単な年譜が記されています。機会があったらご覧ください。

【基山驛記念之碑】

基山駅開業までの道のりは、明治22年(1889)年に博多~千歳川仮停車場間に九州鉄道によって鉄道事業が始まり、ここ基山も当初、九州鉄道会社側は木山口町に停車場をつくりたいと申し出がありましたが、地主らの反対が強かったことから実現に至らなかったと伝えられています。

しかし大正7年(1918)に木山口信号場が開設されるとともに、木山口商工会(大正3年5月2日創立)が中心となり陳情を開始、大正8年4月18日に基山村発展期成会(会長:久保山重遠氏、副会長:鹿毛良鼎氏・梁井幾太郎氏・中村良造氏)が結成され、この期成会の設立目的として、基山村の発展と木山口停車場の設置が上げられています。この基山駅設置は、大正9年総選挙では基山駅設置に消極的であった大隈重信の憲政会系から積極的に動いてくれた原敬立憲政友会系へ基山の人々の支持が移行するきっかけにもなっています。

そして大正10年(1921)8月5日に「基山驛」が開業します。その後、昭和14年に甘木線が敷設され、鹿児島線と甘木線(その後甘木鉄道へ)が合流する駅として現在に至っています。

2023年08月29日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その26)

■天満宮安楽寺の仏様を廃仏毀釈の嵐から救った天本茂左衛門

「■日本近代における文化財保護(その2)」にて、明治時代に「文化財」保護の機運が高まったきっかけとなる「神仏分離令」と寺社仏閣の建物、仏像の打ちこわしが横行したと記しました。第7回きやま創作劇の内容とは直接結びつきませんが、我が町基山の近代に起こった「廃仏毀釈の嵐」から天満宮安楽寺(現 太宰府天満宮)の仏さまを救った天本茂左衛門さんのお話しは知っておいてください。(2019年5月6日「神や仏(その2)」に掲載)

【天満宮安楽寺からの請来仏がある大興善寺】

※安楽寺:菅原道真公の墓所として現存する日本最古の墳墓堂にあたる仏堂(現:御本殿)に弔っていた安楽寺(天台宗)は、明治の世になり京都の菅原長者家(高辻家)から、これからは神社としていくようにという指示に従い、今の神社としての形態が整っていきます。詳細は本ブログ2018年4月1日『「天神社」と「天満宮」(結び)』もご覧ください。

ちなみに、中世から近世の世では、京都の北野天満宮(御祭神:菅原道真公)の存在から大宰府(太宰府)の安楽寺は、「天満宮安楽寺」「安楽寺天満宮」と呼称されています。

「■日本近代における文化財保護(その2)」にて、明治時代に「文化財」保護の機運が高まったきっかけとなる「神仏分離令」と寺社仏閣の建物、仏像の打ちこわしが横行したと記しました。第7回きやま創作劇の内容とは直接結びつきませんが、我が町基山の近代に起こった「廃仏毀釈の嵐」から天満宮安楽寺(現 太宰府天満宮)の仏さまを救った天本茂左衛門さんのお話しは知っておいてください。(2019年5月6日「神や仏(その2)」に掲載)

【天満宮安楽寺からの請来仏がある大興善寺】

※安楽寺:菅原道真公の墓所として現存する日本最古の墳墓堂にあたる仏堂(現:御本殿)に弔っていた安楽寺(天台宗)は、明治の世になり京都の菅原長者家(高辻家)から、これからは神社としていくようにという指示に従い、今の神社としての形態が整っていきます。詳細は本ブログ2018年4月1日『「天神社」と「天満宮」(結び)』もご覧ください。

ちなみに、中世から近世の世では、京都の北野天満宮(御祭神:菅原道真公)の存在から大宰府(太宰府)の安楽寺は、「天満宮安楽寺」「安楽寺天満宮」と呼称されています。

2023年08月28日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その25)

■万葉歌と植物

我が国最古の歌集として知られる「万葉集」は、元号「令和」の典拠となった梅花の歌三十二首の序文で、改めて広く知られることになりました。

この万葉集には、タチバナ、桃、稲、イチョウ、夏藤、ユリ、紅葉、オキナグサなど多様な植物が、その時々の想いとともに1500首以上が歌われており、自然との関わりの深さを知ることができます。

この中で、「タチバナ」は、万葉歌として70首を超える歌に出てきます。

【タチバナの花】

【タチバナの花】

その中でも大宰帥として赴任した大伴旅人が、妻・郎女(いらつめ)を神亀5年(728)に亡くし、喪を弔うために遣わされた式部大輔石上堅魚朝臣(しきぶだいふ いそのかみかつをのあそん)とともに「記夷城(きいのき/きいのしろ)」に登り歌った歌の中に登場します。

石上堅魚朝臣:霍公鳥来鳴き響もす卯の花の共にや来しと問はましものを と詠んだのに応えて

大伴旅人卿:橘の花散る里の霍公鳥片恋しつつ鳴く日しそ多き と詠んでいます。

この詠む場所となった「記夷城」こそが、我が町の基肄城とされており、基山に縁が深い万葉歌として知れられています。

この歌自体は、亡き妻・郎女を「橘の花」に、それを想い慕う「霍公鳥」を旅人卿本人に喩え、旅人卿が亡くなってしまった妻を想い続けるという悲しい歌です。

「この道は」の劇中でスミ子が「こん歌好きっちゃん」と言っていますが、おそらく亡くなってまでも自らを想い慕ってくれるような男性がいつの日か現れて欲しいという思いから、この歌が好きだと言っているのかもしれません。ご想像にお任せいたします。

我が国最古の歌集として知られる「万葉集」は、元号「令和」の典拠となった梅花の歌三十二首の序文で、改めて広く知られることになりました。

この万葉集には、タチバナ、桃、稲、イチョウ、夏藤、ユリ、紅葉、オキナグサなど多様な植物が、その時々の想いとともに1500首以上が歌われており、自然との関わりの深さを知ることができます。

この中で、「タチバナ」は、万葉歌として70首を超える歌に出てきます。

【タチバナの花】

【タチバナの花】その中でも大宰帥として赴任した大伴旅人が、妻・郎女(いらつめ)を神亀5年(728)に亡くし、喪を弔うために遣わされた式部大輔石上堅魚朝臣(しきぶだいふ いそのかみかつをのあそん)とともに「記夷城(きいのき/きいのしろ)」に登り歌った歌の中に登場します。

石上堅魚朝臣:霍公鳥来鳴き響もす卯の花の共にや来しと問はましものを と詠んだのに応えて

大伴旅人卿:橘の花散る里の霍公鳥片恋しつつ鳴く日しそ多き と詠んでいます。

この詠む場所となった「記夷城」こそが、我が町の基肄城とされており、基山に縁が深い万葉歌として知れられています。

この歌自体は、亡き妻・郎女を「橘の花」に、それを想い慕う「霍公鳥」を旅人卿本人に喩え、旅人卿が亡くなってしまった妻を想い続けるという悲しい歌です。

「この道は」の劇中でスミ子が「こん歌好きっちゃん」と言っていますが、おそらく亡くなってまでも自らを想い慕ってくれるような男性がいつの日か現れて欲しいという思いから、この歌が好きだと言っているのかもしれません。ご想像にお任せいたします。

2023年08月28日

■文化遺産調査開始!

令和5年8月26日(土)午前8時から、当会の会員も参画している令和5年度文化遺産ガイドボランティア養成講座の取組として、「きざん(基山)の文化遺産調査」が実施されました。

幾分涼しい中、「きざん」に入り、「気になるモノ」「調べたいモノ」探しを約1時間行っています。

「きざん(基山)」には、国の特別史跡基肄城跡がありますが、それ以外にも、植物、動物、昆虫、石碑、河川、基山小学校林跡、災害の爪痕など、様々な視点からみることで、多様なモノが見えてきます。

これら一つひとつを、自らの感受性に素直に捉えていくことで、「きざん(基山)」の素晴らしさに感化され、新たな視点での文化遺産ガイドへとつながっていきます。

【調査の様子 左:気になる石碑 右:気になる看板】

百知って、語れることは1つか2つです。しかし、たくさんの「知識の引き出し」を持つことで、ふくらみのある豊かなガイドにつながっていきます。

また文化遺産ガイドボランティア養成講座で最も大切なことは、互いに調べたこと、学んだことを出し合い、確からしさを高めつつ新たな知見を広げていくことです。

3班に分かれて、おのおの調べていただき、この日の結びに情報共有の機会を設けたところ、皆さんから活発なご意見・経験・助言・指導など様々なお話しが出て、時が経つのを忘れてしまうほどでした。

【各班の調査結果を情報共有の様子】

本日集められた「気になるモノ」「調べたいモノ」を一歩目として進んでいきましょう。

調べられたモノについては、基山WEBの駅「基肄かたろう会」専用ブログにて紹介していますので、そちらをご覧ください。

今後、あと2回フィールドワークを行い、その集大成として令和6年3月20日には、ここ「きざん(基山)」を舞台に、「魅力発見散策 基肄城ハイキング」を開催し、文化遺産ガイドボランティア養成講座で培った成果を、受講生がガイドいたしますので、ご期待ください。

幾分涼しい中、「きざん」に入り、「気になるモノ」「調べたいモノ」探しを約1時間行っています。

「きざん(基山)」には、国の特別史跡基肄城跡がありますが、それ以外にも、植物、動物、昆虫、石碑、河川、基山小学校林跡、災害の爪痕など、様々な視点からみることで、多様なモノが見えてきます。

これら一つひとつを、自らの感受性に素直に捉えていくことで、「きざん(基山)」の素晴らしさに感化され、新たな視点での文化遺産ガイドへとつながっていきます。

【調査の様子 左:気になる石碑 右:気になる看板】

百知って、語れることは1つか2つです。しかし、たくさんの「知識の引き出し」を持つことで、ふくらみのある豊かなガイドにつながっていきます。

また文化遺産ガイドボランティア養成講座で最も大切なことは、互いに調べたこと、学んだことを出し合い、確からしさを高めつつ新たな知見を広げていくことです。

3班に分かれて、おのおの調べていただき、この日の結びに情報共有の機会を設けたところ、皆さんから活発なご意見・経験・助言・指導など様々なお話しが出て、時が経つのを忘れてしまうほどでした。

【各班の調査結果を情報共有の様子】

本日集められた「気になるモノ」「調べたいモノ」を一歩目として進んでいきましょう。

調べられたモノについては、基山WEBの駅「基肄かたろう会」専用ブログにて紹介していますので、そちらをご覧ください。

今後、あと2回フィールドワークを行い、その集大成として令和6年3月20日には、ここ「きざん(基山)」を舞台に、「魅力発見散策 基肄城ハイキング」を開催し、文化遺産ガイドボランティア養成講座で培った成果を、受講生がガイドいたしますので、ご期待ください。

2023年08月26日

■第7回きやま創作劇練習進む

第7回きやま創作劇「この道は 〜基肄城が基肄城ならしむる時〜」の練習については、基山WEBの駅専用ブログにて随時更新報告されていますので、詳しくは、そちらをご覧ください。

本日26日午前9時から基山町民会館小ホールにて練習が行われていましたので、理事長・副理事長にて見学させてもらいました。

配役も決まり、与えられた役ごとにグループ分けされ、福永総指揮のご指導のもと、はっきり・しっかりした言葉でセリフが出ている姿に、改めて力強さを感じました。

【福永総指揮のご指導】

12月の公演まで時間があるようで、「あっ」という間に当日を迎えると思います。一日一日を大切に、努力を重ねることが、集い演じるみんな、支えるスタッフの皆さん、貴重なお時間を頂戴し観に来てくださるお客様、そして何よりも自分自身のためになります。

【グループ練習の様子】

新型コロナ感染症も未だ終息しておりません。キャスト・スタッフの皆さん、油断することなく、健康管理には十分ご留意ください。

公演の日まで、みんなで進んでいきましょう!

【継続は力なり(番外編)】

「この道は 基肄城が基肄城ならしむる時」←「ならしむる時」が、スルッと言えません。修行がたりませんね・・・・。

※「継続は力なり(本編)」は、基山WEBの駅専用ブログにて更新されていますので、是非、挑戦してみてください。

本日26日午前9時から基山町民会館小ホールにて練習が行われていましたので、理事長・副理事長にて見学させてもらいました。

配役も決まり、与えられた役ごとにグループ分けされ、福永総指揮のご指導のもと、はっきり・しっかりした言葉でセリフが出ている姿に、改めて力強さを感じました。

【福永総指揮のご指導】

12月の公演まで時間があるようで、「あっ」という間に当日を迎えると思います。一日一日を大切に、努力を重ねることが、集い演じるみんな、支えるスタッフの皆さん、貴重なお時間を頂戴し観に来てくださるお客様、そして何よりも自分自身のためになります。

【グループ練習の様子】

新型コロナ感染症も未だ終息しておりません。キャスト・スタッフの皆さん、油断することなく、健康管理には十分ご留意ください。

公演の日まで、みんなで進んでいきましょう!

【継続は力なり(番外編)】

「この道は 基肄城が基肄城ならしむる時」←「ならしむる時」が、スルッと言えません。修行がたりませんね・・・・。

※「継続は力なり(本編)」は、基山WEBの駅専用ブログにて更新されていますので、是非、挑戦してみてください。

2023年08月25日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その24)

■「椽」「基肄」(その5)

漢字のよみについてお伝えしてきました。

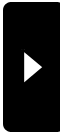

もう一つ、「椽」の一字表記から「基肄」の二字表記への変化は、元明天皇の御世、『続日本紀』和銅6年(713)5月条に「畿内七道諸国郡郷名、着 好字。」と記され、さらに平安時代中期に編纂された『延喜式』民部省に「凡諸国部内郡里等名、並用二字、必取嘉名」とみえることから、「好字」は「並用二字」であると理解されています。この頃から、様々な字数で表現されていた地名などが二字表記に統一されたと考えられています。「好字」を二字とした背景には、中国の古地名の多くが二字であったことに由来するという解釈が有力です。

【続日本紀】明暦3年(1657)写

【続日本紀】明暦3年(1657)写

出典:国立国会図書館ウェブサイト 2023年8月22日利用

原本写真データを抽出改変

漢字のよみについてお伝えしてきました。

もう一つ、「椽」の一字表記から「基肄」の二字表記への変化は、元明天皇の御世、『続日本紀』和銅6年(713)5月条に「畿内七道諸国郡郷名、着 好字。」と記され、さらに平安時代中期に編纂された『延喜式』民部省に「凡諸国部内郡里等名、並用二字、必取嘉名」とみえることから、「好字」は「並用二字」であると理解されています。この頃から、様々な字数で表現されていた地名などが二字表記に統一されたと考えられています。「好字」を二字とした背景には、中国の古地名の多くが二字であったことに由来するという解釈が有力です。

【続日本紀】明暦3年(1657)写

【続日本紀】明暦3年(1657)写出典:国立国会図書館ウェブサイト 2023年8月22日利用

原本写真データを抽出改変

2023年08月25日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その23)

■「椽」「基肄」(その4)

前回お伝えしたように「きい」にあてられる漢字は、「椽」「基肄」「基肆」「記夷」の4種が日本古代では確認できます。

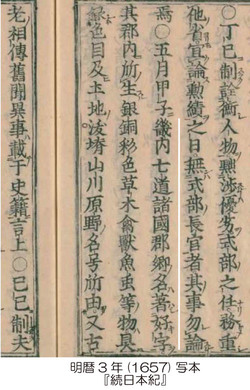

中でも注目すべきは、平安時代中期の作とされる『倭名類聚抄』に記された「基肄」のよみとして「木伊」と併記され「きい」とよむことが分かります。「基肄」以外にも、この『倭名類聚抄』には、「養父也布(やふ)」「米多女多(めた)」「神埼加無佐岐(かんさき)」と私たちにとって身近な地名によみが記されています。加えて、日本古代の情報伝達手法である「烽燧」を「度布比(とぶひ)」とよむことも『倭名類聚抄』に記されています。

また、『延喜式』巻22民部省上の平安時代後期の最古の写本にも「基肄」のよみとして「支い」と記され「きい」とよむことが分かります。

【平安時代後期の写本】

【平安時代後期の写本】

「延喜式巻二十二」東京国立博物館所蔵資料

出典:国立文化財機構所蔵品総合検索システム

写真データを抽出改変

余談ですが、『倭名類聚抄』は、醍醐天皇第四王女勤子内親王(天慶元年(938)11月5日没 35歳)の要請で作成された「漢和対訳辞書」(当初十巻本、後に二十巻本へ)で、平安時代中期には漢文読者層の拡大に伴い、限られた識字層から広範な教養層まで浸透していった結果、多くの漢字表現に対して、別の漢字でよみを付すことが求められ作成されています。平安時代中期頃のよみ仮名を知る上でとても参考になります。

作者は源順(みなもとのしたごう)で、作られた年代から若干24歳の青年の時の作であったと考えられています。

※「椽」「基肄」「基肆」「記夷」の表記については、『基山町史 資料編』第2編古代解説229頁~230頁にも見解が記されていますので併せてご覧ください。

前回お伝えしたように「きい」にあてられる漢字は、「椽」「基肄」「基肆」「記夷」の4種が日本古代では確認できます。

中でも注目すべきは、平安時代中期の作とされる『倭名類聚抄』に記された「基肄」のよみとして「木伊」と併記され「きい」とよむことが分かります。「基肄」以外にも、この『倭名類聚抄』には、「養父也布(やふ)」「米多女多(めた)」「神埼加無佐岐(かんさき)」と私たちにとって身近な地名によみが記されています。加えて、日本古代の情報伝達手法である「烽燧」を「度布比(とぶひ)」とよむことも『倭名類聚抄』に記されています。

また、『延喜式』巻22民部省上の平安時代後期の最古の写本にも「基肄」のよみとして「支い」と記され「きい」とよむことが分かります。

【平安時代後期の写本】

【平安時代後期の写本】「延喜式巻二十二」東京国立博物館所蔵資料

出典:国立文化財機構所蔵品総合検索システム

写真データを抽出改変

余談ですが、『倭名類聚抄』は、醍醐天皇第四王女勤子内親王(天慶元年(938)11月5日没 35歳)の要請で作成された「漢和対訳辞書」(当初十巻本、後に二十巻本へ)で、平安時代中期には漢文読者層の拡大に伴い、限られた識字層から広範な教養層まで浸透していった結果、多くの漢字表現に対して、別の漢字でよみを付すことが求められ作成されています。平安時代中期頃のよみ仮名を知る上でとても参考になります。

作者は源順(みなもとのしたごう)で、作られた年代から若干24歳の青年の時の作であったと考えられています。

※「椽」「基肄」「基肆」「記夷」の表記については、『基山町史 資料編』第2編古代解説229頁~230頁にも見解が記されていますので併せてご覧ください。

2023年08月24日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その22)

■「椽」「基肄」(その3)

ちなみに日本古代において今のところ知ることができる「きのき」「きいのき」「きい」と呼称される文字は、以下のものがあります。

●『日本書紀』巻27 天智天皇4年(665) 秋八月

「築大野及椽城二城」

●『続日本紀』巻第1 文武天皇 2年(698)5月25日甲申

「令大宰府繕治大野、基肄、鞠智三城」

●『肥前国風土記』 元明天皇 和銅6年(713)

「霧覆基肄之山。天皇勅曰彼国可謂霧之国。後人改号基肄国今以為郡名。」

●大宰府跡出土木簡 天平年間木簡共伴

史85・87・90・98次SD2340 8世紀後半埋没

「為班給筑前筑後肥等国遣基肄城稲穀随大監正六上田中朝■」

●『万葉集』巻8 1472番 8世紀後半編纂

式部大輔石上堅魚朝臣歌一首

「霍公鳥来鳴令響宇乃花能共也来之登問麻思物乎」

「其事既畢驛使及府諸卿大夫等、共登記夷城而望遊之日乃作此歌。」

●『日本紀略』前篇14 嵯峨天皇 弘仁4年(813)3月18日

「三月辛未、大宰府言、肥前国司今月四日解偁、基肆団校尉貞弓等・・・」

●『日本三代実録』巻13 貞観8年(866)7月15日

「大宰府馳駅奏言、肥前国基肆郡人川辺豊穂告・・・・」

●『延喜式』巻10 神祇十 神名下 延長5年(927)12月26日に撰進。

「肥前国四座 大一座 小一座 基肄郡一座 小 荒穂神社」

●『延喜式』巻第22 民部省上 延長5年(927)12月26日に撰進。

「肥前国 上 管 基肄支い(キイ) 養父ヤフ・・・・」

●『延喜式』巻第28 兵部省 延長5年(927)12月26日に撰進。

「諸国駅伝馬 西海道 肥前国 駅馬 基肆十疋・・・」「伝馬 基肆駅五疋」

●『倭名類聚抄』巻9 16【二十巻本】醍醐天皇崩御(延長8年(930)~勤子の母周子の生存中の承平五年(935)秋以前の作と推定)

「肥前国第129 基肄郡 姫社 山田 基肄木伊 川上 長谷・・・」

※「支い」「木伊」は、よみとして漢字ならびに平仮名表記されています。

ちなみに日本古代において今のところ知ることができる「きのき」「きいのき」「きい」と呼称される文字は、以下のものがあります。

●『日本書紀』巻27 天智天皇4年(665) 秋八月

「築大野及椽城二城」

●『続日本紀』巻第1 文武天皇 2年(698)5月25日甲申

「令大宰府繕治大野、基肄、鞠智三城」

●『肥前国風土記』 元明天皇 和銅6年(713)

「霧覆基肄之山。天皇勅曰彼国可謂霧之国。後人改号基肄国今以為郡名。」

●大宰府跡出土木簡 天平年間木簡共伴

史85・87・90・98次SD2340 8世紀後半埋没

「為班給筑前筑後肥等国遣基肄城稲穀随大監正六上田中朝■」

●『万葉集』巻8 1472番 8世紀後半編纂

式部大輔石上堅魚朝臣歌一首

「霍公鳥来鳴令響宇乃花能共也来之登問麻思物乎」

「其事既畢驛使及府諸卿大夫等、共登記夷城而望遊之日乃作此歌。」

●『日本紀略』前篇14 嵯峨天皇 弘仁4年(813)3月18日

「三月辛未、大宰府言、肥前国司今月四日解偁、基肆団校尉貞弓等・・・」

●『日本三代実録』巻13 貞観8年(866)7月15日

「大宰府馳駅奏言、肥前国基肆郡人川辺豊穂告・・・・」

●『延喜式』巻10 神祇十 神名下 延長5年(927)12月26日に撰進。

「肥前国四座 大一座 小一座 基肄郡一座 小 荒穂神社」

●『延喜式』巻第22 民部省上 延長5年(927)12月26日に撰進。

「肥前国 上 管 基肄支い(キイ) 養父ヤフ・・・・」

●『延喜式』巻第28 兵部省 延長5年(927)12月26日に撰進。

「諸国駅伝馬 西海道 肥前国 駅馬 基肆十疋・・・」「伝馬 基肆駅五疋」

●『倭名類聚抄』巻9 16【二十巻本】醍醐天皇崩御(延長8年(930)~勤子の母周子の生存中の承平五年(935)秋以前の作と推定)

「肥前国第129 基肄郡 姫社 山田 基肄木伊 川上 長谷・・・」

※「支い」「木伊」は、よみとして漢字ならびに平仮名表記されています。

2023年08月23日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その21)

■「椽」「基肄」(その2)

話を戻して、「椽」は、音読みで「えん」「てん」「でん」、訓読みで「ふち」「たるき」「はしご」と現代では読まれ、「き」「きい」と呼称する辞書が見当たりません。

では何をもって「椽」が「き」「きい」と呼称されると判断されるのでしょうか。

この「椽」が「き」ないしは「きい」とよめる根拠は、『続日本紀』文武天皇2年5月条に記されている「令大宰府繕治大野。基肄。鞠智三城。」の文言に、「基肄」という文字があり、かつ「大野」と列記されていることから、『日本書紀』天智天皇4年8月条にある「於筑紫國築大野及椽二城。」と列記される「椽」が「き」「きい」と呼称されると捉えられています。また、後日、本シリーズで紹介する「万葉集」に「記夷城」と表現されていることから「き」ないしは「きい」とよむことができると考えられます。

そもそも「椽」と記して、当初は別のよみであった可能性も否定できません。

なお、江戸時代に記された『日本書紀』の写本に「キ」「ギ」とよみがなが記されている根拠も、『続日本紀』文武天皇2年5月条の「基肄」と万葉集に出てくる「記夷城」の両者からよみがあてられたと推測できます。

【「椽」の文字に付されたよみ】

慶長15年(1610)写本 「キ」

寛文9年(1669)写本 「キ」

文政3年(1820)写本 「ギ」

刊行年不明 写本 「キ」

【写本写し】

出典:国立国会図書館ウェブサイト 2023年8月22日利用

原本写真データを抽出改変

話を戻して、「椽」は、音読みで「えん」「てん」「でん」、訓読みで「ふち」「たるき」「はしご」と現代では読まれ、「き」「きい」と呼称する辞書が見当たりません。

では何をもって「椽」が「き」「きい」と呼称されると判断されるのでしょうか。

この「椽」が「き」ないしは「きい」とよめる根拠は、『続日本紀』文武天皇2年5月条に記されている「令大宰府繕治大野。基肄。鞠智三城。」の文言に、「基肄」という文字があり、かつ「大野」と列記されていることから、『日本書紀』天智天皇4年8月条にある「於筑紫國築大野及椽二城。」と列記される「椽」が「き」「きい」と呼称されると捉えられています。また、後日、本シリーズで紹介する「万葉集」に「記夷城」と表現されていることから「き」ないしは「きい」とよむことができると考えられます。

そもそも「椽」と記して、当初は別のよみであった可能性も否定できません。

なお、江戸時代に記された『日本書紀』の写本に「キ」「ギ」とよみがなが記されている根拠も、『続日本紀』文武天皇2年5月条の「基肄」と万葉集に出てくる「記夷城」の両者からよみがあてられたと推測できます。

【「椽」の文字に付されたよみ】

慶長15年(1610)写本 「キ」

寛文9年(1669)写本 「キ」

文政3年(1820)写本 「ギ」

刊行年不明 写本 「キ」

【写本写し】

出典:国立国会図書館ウェブサイト 2023年8月22日利用

原本写真データを抽出改変

2023年08月22日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その20)

■「椽」「基肄」(その1)

「きいじょう」を表記する場合、史跡名称として「椽」と「基肄」の両者が記されています。どちらも歴史的には正しいのですが、何故、この二つの表記があるのかは、「きいじょう」を語る上で知っておく必要があります。

本ブログでも「■基肄城のお話(その1)」2014年5月3日にて簡単に記していましたが、もう少し立ち入ってお話しておきましょう。

【左:史蹟石標 右:特別史跡石標】

表記されている文字のみをとると、「椽」も「基肄」も日本古代の歴史書である『日本書紀』『続日本紀』に記された文字を史跡名称としていることは知られていることです。では、二つの歴史書に記されている「きいじょう」を表現する文字が、何故、「椽」と「基肄」の二つの表現が取られているのでしょうか。

そもそも「きい」という呼称はどこに由来するのかといえば、奈良時代に記された『肥前国風土記』に、景行天皇の御世、高良山へ御行幸された際に、「霧多き山(きいのやま)」をみて、「彼その国は、霧の国と謂いうべし」と宣われたことから、「きいのくに(基肄国)」と名付けられたと伝えられ、その山を「基肄之山」と呼称されています。この「基肄之山」が、基肄城がある基山(きざん)かどうかの確証は得られませんが、そこに築かれし城として「きのき」「きいのき」「きいじょう」と呼称されていると想像できます。基肄城が造営された時期と『肥前風土記』が記された時期に前後があるため、先にあった「基肄城」を意識して『肥前風土記』は記された可能性があります。

【高良山から見た基山(きざん)】

「きいじょう」を表記する場合、史跡名称として「椽」と「基肄」の両者が記されています。どちらも歴史的には正しいのですが、何故、この二つの表記があるのかは、「きいじょう」を語る上で知っておく必要があります。

本ブログでも「■基肄城のお話(その1)」2014年5月3日にて簡単に記していましたが、もう少し立ち入ってお話しておきましょう。

【左:史蹟石標 右:特別史跡石標】

表記されている文字のみをとると、「椽」も「基肄」も日本古代の歴史書である『日本書紀』『続日本紀』に記された文字を史跡名称としていることは知られていることです。では、二つの歴史書に記されている「きいじょう」を表現する文字が、何故、「椽」と「基肄」の二つの表現が取られているのでしょうか。

そもそも「きい」という呼称はどこに由来するのかといえば、奈良時代に記された『肥前国風土記』に、景行天皇の御世、高良山へ御行幸された際に、「霧多き山(きいのやま)」をみて、「彼その国は、霧の国と謂いうべし」と宣われたことから、「きいのくに(基肄国)」と名付けられたと伝えられ、その山を「基肄之山」と呼称されています。この「基肄之山」が、基肄城がある基山(きざん)かどうかの確証は得られませんが、そこに築かれし城として「きのき」「きいのき」「きいじょう」と呼称されていると想像できます。基肄城が造営された時期と『肥前風土記』が記された時期に前後があるため、先にあった「基肄城」を意識して『肥前風土記』は記された可能性があります。

【高良山から見た基山(きざん)】

2023年08月21日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その19)

■基山(きざん)にある基肄城が「朝鮮式山城」であること

『日本書紀』天智天皇4年8月条に記される「大野城及椽二城」の「椽城」が、我が町基山にある基山(きざん)に所在していることは、江戸時代文化9年(1812)写と伝えられる『椽之城 太宰府旧蹟全図 南』において伝わり、その詳細についても、絵図として遺され、早くから知られていたことが分かります。

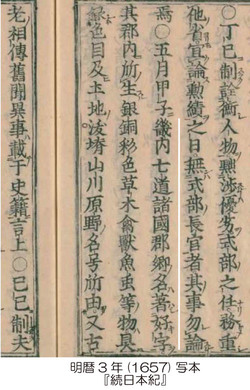

この椽(基肄)城が、土塁・石塁、水門、礎石建物群などの構造を持ち、韓半島にある山城跡との構造比較を行った上で「朝鮮式山城」であると認め、かつ『日本書紀』に伝える古代韓半島にあった百済の官人が主導し造営した「椽(基肄)城」であることを学術的に確定した方が、建築史学者であり東京帝国大学の関野貞教授で、大正2年(1913)に発表された『考古学雑誌』第4巻第2号の学術誌に記載されています。

【関野・喜田論文抜粋】

【関野・喜田論文抜粋】

出典:国立国会図書館ウェブサイト 2023年8月20日利用 原本写真データを抽出改変

当時、「神籠石(こうごいし)論争」として知られる、神籠石が山城説と霊域説の論争が盛んだった頃の論文で、基肄城は大宰府の南の守りとして築かれた「朝鮮式山城」の事例として紹介され、霊域説をとる喜田貞吉博士も基肄城が「朝鮮式山城」であると認めておられます。

ちなみに、神籠石が山城であるとする関野先生の論拠は、①土塁・石塁で囲われていること。②貯水するための谷を一つはもっていること。併せて水門があること。③内部に建物があること。④出入りのための門があることなどをあげておられます。一方、霊域説を主張する喜田先生は、高良山神籠石などで確認される列石は、防御の用をなさず、その上部に柵などが想定しづらいことなどをあげ霊域説を主張されています。

【高良山神籠石】

現在の理解としては、九州大学の鏡山猛先生や岡崎敬先生が行われたおつぼ山神籠石(武雄市)、帯隈山神籠石(佐賀市)の発掘調査成果によって木柵跡等が確認されたことから山城説が定説化しています。

※『太宰府旧蹟全図』は二葉からなり、「北図」が大野城を、「南図」が基肄城を描いています。文化年間に伝承されている地名をはじめ、城内の施設についても記述されており、詳細は、『太宰府市史』環境資料編 付図に「太宰府旧蹟全図 北図(書き起こし)」「太宰府旧蹟全図 南図(書き起こし)」として公開されていますので、ご覧ください。また、『基山町史』資料編に、「太宰府旧蹟全図 南」に関する解説を掲載していますので、併せてご覧ください。

・「太宰府旧蹟全図 北」:個人所蔵 ・「太宰府旧蹟全図 南」:福岡市博物館所蔵

※「朝鮮式山城」:学説史を有する学術用語として記述しています。

『日本書紀』天智天皇4年8月条に記される「大野城及椽二城」の「椽城」が、我が町基山にある基山(きざん)に所在していることは、江戸時代文化9年(1812)写と伝えられる『椽之城 太宰府旧蹟全図 南』において伝わり、その詳細についても、絵図として遺され、早くから知られていたことが分かります。

この椽(基肄)城が、土塁・石塁、水門、礎石建物群などの構造を持ち、韓半島にある山城跡との構造比較を行った上で「朝鮮式山城」であると認め、かつ『日本書紀』に伝える古代韓半島にあった百済の官人が主導し造営した「椽(基肄)城」であることを学術的に確定した方が、建築史学者であり東京帝国大学の関野貞教授で、大正2年(1913)に発表された『考古学雑誌』第4巻第2号の学術誌に記載されています。

【関野・喜田論文抜粋】

【関野・喜田論文抜粋】出典:国立国会図書館ウェブサイト 2023年8月20日利用 原本写真データを抽出改変

当時、「神籠石(こうごいし)論争」として知られる、神籠石が山城説と霊域説の論争が盛んだった頃の論文で、基肄城は大宰府の南の守りとして築かれた「朝鮮式山城」の事例として紹介され、霊域説をとる喜田貞吉博士も基肄城が「朝鮮式山城」であると認めておられます。

ちなみに、神籠石が山城であるとする関野先生の論拠は、①土塁・石塁で囲われていること。②貯水するための谷を一つはもっていること。併せて水門があること。③内部に建物があること。④出入りのための門があることなどをあげておられます。一方、霊域説を主張する喜田先生は、高良山神籠石などで確認される列石は、防御の用をなさず、その上部に柵などが想定しづらいことなどをあげ霊域説を主張されています。

【高良山神籠石】

現在の理解としては、九州大学の鏡山猛先生や岡崎敬先生が行われたおつぼ山神籠石(武雄市)、帯隈山神籠石(佐賀市)の発掘調査成果によって木柵跡等が確認されたことから山城説が定説化しています。

※『太宰府旧蹟全図』は二葉からなり、「北図」が大野城を、「南図」が基肄城を描いています。文化年間に伝承されている地名をはじめ、城内の施設についても記述されており、詳細は、『太宰府市史』環境資料編 付図に「太宰府旧蹟全図 北図(書き起こし)」「太宰府旧蹟全図 南図(書き起こし)」として公開されていますので、ご覧ください。また、『基山町史』資料編に、「太宰府旧蹟全図 南」に関する解説を掲載していますので、併せてご覧ください。

・「太宰府旧蹟全図 北」:個人所蔵 ・「太宰府旧蹟全図 南」:福岡市博物館所蔵

※「朝鮮式山城」:学説史を有する学術用語として記述しています。

2023年08月20日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その18)

■「天智天皇」なんと読む

今回の劇中で中心的な位置をなす「天智天皇欽仰之碑」は、オール基山、オール佐賀で、基肄城を国の史蹟にするために建造に取り組んだ碑であることをお伝えしてきました。

【天智天皇欽仰之碑】

ここに記された「天智天皇」ですが、「てんちてんのう」「てんぢてんのう」どちら?という問いが発せられます。いったいどちらでしょうか。

令和5年(2023)の現在、宮内庁がホームページに公開している天皇家の系図によると、「てんじてんのう」です。

「えっ、「じ」?」と思われた方は、昭和61年以前に歴史を学ばれた方だろうと思います。

平成24年(2012)度から公演をつづけてきた特別史跡基肄城跡の築造の物語「こころつないで」で、「争いのない世の中を、私も望む」と言った中大兄皇子、即位して天智天皇ですが、天皇の御名をなんと呼称していたのか、日本古代の歴史書である「日本書紀」や、最古の歌集「万葉集」を読み解いても、なかなか記されていません。

では何故、宮内庁は「てんじてんのう」と呼称しているのか。定かな根拠を知ることはできませんが、江戸時代に記された文献から「智(ぢ)と濁る」と記されていることや、昭和9年(1934)に出された「陵墓要覧 昭和9年11月調」から「天智天皇 山科陵」に「てんぢ」と記されていることなどから、「天智天皇」の読みを「てんぢてんのう」とすることが一般的で、先に記した宮内庁HPに濁音表記されています。

では、なぜ「てんぢ」じゃなく「てんじ」なのか。

実は、昭和61年(1986)内閣告示第1号にて「現代仮名遣い」が規定され、「ぢ」は原則として「じ」と表記すると定められましたので、昭和61年以降の出版物では「てんぢてんのう」ではなく「てんじてんのう」と表記されることになったのです。

ところで、きやま創作劇では何と呼称しているのでしょうか。

正式には「てんじてんのう」と呼称すべきところですが、漢字をイメージしづらいこともあり、意図的に「てんちてんのう」と呼称しています。

【令和元年「こころつないで」の劇中における天智天皇】

「天皇」自体も、正式には「すめらみこと」、「大宰府」も「おおみこともちのつかさ」と呼称すべきなのかもしれませんが、セリフとして発した時、お客様方の理解が進まない事態となりますので、現代的に「てんのう」「だざいふ」と呼称しています。

今回の劇中で中心的な位置をなす「天智天皇欽仰之碑」は、オール基山、オール佐賀で、基肄城を国の史蹟にするために建造に取り組んだ碑であることをお伝えしてきました。

【天智天皇欽仰之碑】

ここに記された「天智天皇」ですが、「てんちてんのう」「てんぢてんのう」どちら?という問いが発せられます。いったいどちらでしょうか。

令和5年(2023)の現在、宮内庁がホームページに公開している天皇家の系図によると、「てんじてんのう」です。

「えっ、「じ」?」と思われた方は、昭和61年以前に歴史を学ばれた方だろうと思います。

平成24年(2012)度から公演をつづけてきた特別史跡基肄城跡の築造の物語「こころつないで」で、「争いのない世の中を、私も望む」と言った中大兄皇子、即位して天智天皇ですが、天皇の御名をなんと呼称していたのか、日本古代の歴史書である「日本書紀」や、最古の歌集「万葉集」を読み解いても、なかなか記されていません。

では何故、宮内庁は「てんじてんのう」と呼称しているのか。定かな根拠を知ることはできませんが、江戸時代に記された文献から「智(ぢ)と濁る」と記されていることや、昭和9年(1934)に出された「陵墓要覧 昭和9年11月調」から「天智天皇 山科陵」に「てんぢ」と記されていることなどから、「天智天皇」の読みを「てんぢてんのう」とすることが一般的で、先に記した宮内庁HPに濁音表記されています。

では、なぜ「てんぢ」じゃなく「てんじ」なのか。

実は、昭和61年(1986)内閣告示第1号にて「現代仮名遣い」が規定され、「ぢ」は原則として「じ」と表記すると定められましたので、昭和61年以降の出版物では「てんぢてんのう」ではなく「てんじてんのう」と表記されることになったのです。

ところで、きやま創作劇では何と呼称しているのでしょうか。

正式には「てんじてんのう」と呼称すべきところですが、漢字をイメージしづらいこともあり、意図的に「てんちてんのう」と呼称しています。

【令和元年「こころつないで」の劇中における天智天皇】

「天皇」自体も、正式には「すめらみこと」、「大宰府」も「おおみこともちのつかさ」と呼称すべきなのかもしれませんが、セリフとして発した時、お客様方の理解が進まない事態となりますので、現代的に「てんのう」「だざいふ」と呼称しています。

2023年08月19日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(余談)

■字義を大切にした近代以前の人びと

「紀念」「記念」や「址」「阯」「跡」の字義を知ると、「利便性」の「大義」のもとに今の世の中が如何に文字の意味を失っているのかが分かってきます。文化遺産を考える上で様々な場面に関わってきますので、きやま創作劇から少し離れ、文化遺産を理解する上において注意しておく必要があることを少し記しておきます。

お宮の鳥居に掲げてある扁額や、碑文に、時々、「誤字?」と解せる文字が記されていることがあります。

福岡県太宰府市国分の日田街道沿いに、菅原道真公が旅装束から官人服に着替えた際に衣を「か」けた松が伝承されている「ころもかけてんじん」があります。鳥居扁額に記されている文字もさることながら、その読みも土地の方々は「きぬかけてんじん」と呼称されています。伝承と読みの関わりは、その時々の記憶によって変容していくものですので、その良し悪しは置いておきますが、原典となっている物語(意味)を忘れないことが大事です。

この「ころもかけてんじん」の字ですが、文化9年(1812)に寄進された石製鳥居には「衣挂天神」と記されています。

【衣挂天神】

「あれ・・・?」何か足りない?

「挂」の右端に「ト」が無い。・・と思われましたか?

衣を「かける」の字を調べると、衣服を「かける」のは「挂」が正しいことが分かります。

では「掛」けるは・・・、「掛け軸」などをかける際には「掛ける」が正しいのです。

日本近世の社会においては、字義を尊重し、しっかりと使い分けられていることが分かります。

文化遺産調査では、このような状況にまま遭遇します。その際に、現代の知識、ましてや個人の狭い知識のみで理解せず、文字が持つ意味をしっかり探索し、安易な「誤記」として理解したり、解説(ガイド)しないことが必要です。

さて、基肄城を築いた方として、これまで何度も記述してきた「天智天皇」の読みであるフリガナも、その時々で変化していっていることをご存知でしょうか。

「紀念」「記念」や「址」「阯」「跡」の字義を知ると、「利便性」の「大義」のもとに今の世の中が如何に文字の意味を失っているのかが分かってきます。文化遺産を考える上で様々な場面に関わってきますので、きやま創作劇から少し離れ、文化遺産を理解する上において注意しておく必要があることを少し記しておきます。

お宮の鳥居に掲げてある扁額や、碑文に、時々、「誤字?」と解せる文字が記されていることがあります。

福岡県太宰府市国分の日田街道沿いに、菅原道真公が旅装束から官人服に着替えた際に衣を「か」けた松が伝承されている「ころもかけてんじん」があります。鳥居扁額に記されている文字もさることながら、その読みも土地の方々は「きぬかけてんじん」と呼称されています。伝承と読みの関わりは、その時々の記憶によって変容していくものですので、その良し悪しは置いておきますが、原典となっている物語(意味)を忘れないことが大事です。

この「ころもかけてんじん」の字ですが、文化9年(1812)に寄進された石製鳥居には「衣挂天神」と記されています。

【衣挂天神】

「あれ・・・?」何か足りない?

「挂」の右端に「ト」が無い。・・と思われましたか?

衣を「かける」の字を調べると、衣服を「かける」のは「挂」が正しいことが分かります。

では「掛」けるは・・・、「掛け軸」などをかける際には「掛ける」が正しいのです。

日本近世の社会においては、字義を尊重し、しっかりと使い分けられていることが分かります。

文化遺産調査では、このような状況にまま遭遇します。その際に、現代の知識、ましてや個人の狭い知識のみで理解せず、文字が持つ意味をしっかり探索し、安易な「誤記」として理解したり、解説(ガイド)しないことが必要です。

さて、基肄城を築いた方として、これまで何度も記述してきた「天智天皇」の読みであるフリガナも、その時々で変化していっていることをご存知でしょうか。

タグ :衣挂天神(天満宮)

2023年08月18日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その17)

■「址」「阯」「跡(蹟)」

「紀念」と「記念」と同じように、日本近代において史蹟の呼称に3つの文字が使われています。本ブログの中でも、当時の表記をそのまま使用してきました。

「あと」と呼称される漢字に「址」「阯」「跡(蹟)」の3つの文字が記されています。

【左:水門址、右:基肄城阯」

【左:太宰府阯、右:水城阯】

【特別史跡基肄城跡】

「址」土を止めると書いて固定された土台を表現し、「建物の土台」言い替えると礎石などが残る場所を指します。

「阯」「こざとへん」=丘や山などの地形を表現し、それに「止」という字を付加してありますので、丘や山に遺されたものを表しています。

「跡」人々の行為のあと

字義を尊重すると、礎石建物などの主に遺構を「址」、それらや土塁・石塁などが山や丘に築かれた場所に「阯」、それら全てを取りまとめ、かつ人の行為が想定できる場を「跡」という表現になります。

基肄城に当てはめてみると、

●個々の遺構を表現する「大礎石建物址」「水門址」

●これら遺構の総称(遺構群)であり築かれた地形を考慮した「基肄城阯」

●様々な人びとの行為の結集、「日本書紀」の記事や大宰府や韓半島勢力との関係などを総合し「基肄城跡」

という表現になります。

現在は「簡略化」され、人々の行為の痕跡としての「跡」一字が広く使われています。

「紀念」と「記念」と同じように、日本近代において史蹟の呼称に3つの文字が使われています。本ブログの中でも、当時の表記をそのまま使用してきました。

「あと」と呼称される漢字に「址」「阯」「跡(蹟)」の3つの文字が記されています。

【左:水門址、右:基肄城阯」

【左:太宰府阯、右:水城阯】

【特別史跡基肄城跡】

「址」土を止めると書いて固定された土台を表現し、「建物の土台」言い替えると礎石などが残る場所を指します。

「阯」「こざとへん」=丘や山などの地形を表現し、それに「止」という字を付加してありますので、丘や山に遺されたものを表しています。

「跡」人々の行為のあと

字義を尊重すると、礎石建物などの主に遺構を「址」、それらや土塁・石塁などが山や丘に築かれた場所に「阯」、それら全てを取りまとめ、かつ人の行為が想定できる場を「跡」という表現になります。

基肄城に当てはめてみると、

●個々の遺構を表現する「大礎石建物址」「水門址」

●これら遺構の総称(遺構群)であり築かれた地形を考慮した「基肄城阯」

●様々な人びとの行為の結集、「日本書紀」の記事や大宰府や韓半島勢力との関係などを総合し「基肄城跡」

という表現になります。

現在は「簡略化」され、人々の行為の痕跡としての「跡」一字が広く使われています。

2023年08月18日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その16)

■「紀念」と「記念」

ここまで、原典を尊重し日本近代においては「史蹟名勝天然紀念物」と「きねん」を「紀念」と記してきました。現在の文化財保護法では、「史跡名勝天然記念物」として「きねん」を「記念」として記しています。

どちらが正しいのか、と問われると字義からすると日本近代の方が正しい。

「紀念」は、不特定多数の人々に共有させるための公的な顕彰や建造物

「記念」は、個人から個人に託される私的な思い出。別の読みは「かたみ」。

とされることから、日本近代の社会で表現された「紀念」が正しいことになります。

【「基肄(椽)城阯」史蹟石標にある「史蹟名勝天然紀念物保存法」】

ただし、現代では「分かりやすさ」「使いやすさ」から様々な漢字の用法、読みが規定されており、字義優先ではなくその時々の社会情勢に合わせた取り扱いがなされていることを知っていてください。

ちなみに丸林集落を基肄城方面へ抜けた右手の道路沿いに一つの記念碑が建っています。大正8年9月建立の記念碑で、銘文には「道路紀念碑」と記されています。日本近代に建てられた記念碑として、しっかり字義を守った「紀念」碑だと言えます。

【「道路紀念碑」】

ここまで、原典を尊重し日本近代においては「史蹟名勝天然紀念物」と「きねん」を「紀念」と記してきました。現在の文化財保護法では、「史跡名勝天然記念物」として「きねん」を「記念」として記しています。

どちらが正しいのか、と問われると字義からすると日本近代の方が正しい。

「紀念」は、不特定多数の人々に共有させるための公的な顕彰や建造物

「記念」は、個人から個人に託される私的な思い出。別の読みは「かたみ」。

とされることから、日本近代の社会で表現された「紀念」が正しいことになります。

【「基肄(椽)城阯」史蹟石標にある「史蹟名勝天然紀念物保存法」】

ただし、現代では「分かりやすさ」「使いやすさ」から様々な漢字の用法、読みが規定されており、字義優先ではなくその時々の社会情勢に合わせた取り扱いがなされていることを知っていてください。

ちなみに丸林集落を基肄城方面へ抜けた右手の道路沿いに一つの記念碑が建っています。大正8年9月建立の記念碑で、銘文には「道路紀念碑」と記されています。日本近代に建てられた記念碑として、しっかり字義を守った「紀念」碑だと言えます。

【「道路紀念碑」】

2023年08月17日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その15)

■「天智天皇奉賛銅柱(天智天皇欽仰之碑)」建設(その3)

これまで「天智天皇奉賛銅柱」「天智天皇欽仰之碑」の二つの呼称を行ってきました。

現存する碑には後者が肥前出身眞崎陸軍中将筆の銘文として記されていますので、「天智天皇欽仰之碑」として知られていますが、地元の方々は「奉賛塔」と呼称され、肥前史談会が一貫して使ってきた「奉賛銅柱」を元とする呼称が継承されているかのようです。また建設予定地を表す「天智天皇奉賛銅標建設予定地」の木標を写した写真資料も遺され、当時の関係する佐賀新聞の記事からも、竣工前までの各種資料には「天智天皇奉賛銅」までを一致させた呼称が一般的であったと分かります。

しかし、竣工した碑には「欽仰之碑」と改められており、その行為の過程を物語るように「奉賛」から「欽仰」へ、いわば「敬意をもってご奉仕した」結果として碑は竣工し、当初の目的であった天智天皇御姿の像を建てることが内務省の御許しが出ずに叶わなかったものの、その碑には天智天皇を「仰ぎ見る」と記されていることになります。

【天智天皇欽仰之碑】

これまで「天智天皇奉賛銅柱」「天智天皇欽仰之碑」の二つの呼称を行ってきました。

現存する碑には後者が肥前出身眞崎陸軍中将筆の銘文として記されていますので、「天智天皇欽仰之碑」として知られていますが、地元の方々は「奉賛塔」と呼称され、肥前史談会が一貫して使ってきた「奉賛銅柱」を元とする呼称が継承されているかのようです。また建設予定地を表す「天智天皇奉賛銅標建設予定地」の木標を写した写真資料も遺され、当時の関係する佐賀新聞の記事からも、竣工前までの各種資料には「天智天皇奉賛銅」までを一致させた呼称が一般的であったと分かります。

しかし、竣工した碑には「欽仰之碑」と改められており、その行為の過程を物語るように「奉賛」から「欽仰」へ、いわば「敬意をもってご奉仕した」結果として碑は竣工し、当初の目的であった天智天皇御姿の像を建てることが内務省の御許しが出ずに叶わなかったものの、その碑には天智天皇を「仰ぎ見る」と記されていることになります。

【天智天皇欽仰之碑】

2023年08月16日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その14)

■「天智天皇奉賛銅柱(天智天皇欽仰之碑)」建設(その2)

銘板はあったのか?

基山(きざん)山頂に建つ「天智天皇欽仰之碑」ですが、台座正面に「銘板」がはめられていた痕跡が遺され、そこに銅製品の錆である緑青(ろくしょう)が確認できることから銅板があったのではないかと想像させます。

【銅板緑青写真】

その有無について物議を醸しだしますが、昭和初期に撮影された写真を使った絵葉書に銘板がズレたような状態で撮影されています。

また、昭和12年(1937)12月に発刊された「筑紫史談」第60号に、筑紫の軍医であり郷土史家でもあった武谷水城氏が、「椽山山嶺の天智天皇欽仰碑」として紹介文が掲載され、その中に「台石正面に建設由来を記したる銅版を嵌む。」と記されており、何某かの銅板があったことが分かります。

いったい、どこへいったのでしょうか・・・・?

銘板はあったのか?

基山(きざん)山頂に建つ「天智天皇欽仰之碑」ですが、台座正面に「銘板」がはめられていた痕跡が遺され、そこに銅製品の錆である緑青(ろくしょう)が確認できることから銅板があったのではないかと想像させます。

【銅板緑青写真】

その有無について物議を醸しだしますが、昭和初期に撮影された写真を使った絵葉書に銘板がズレたような状態で撮影されています。

また、昭和12年(1937)12月に発刊された「筑紫史談」第60号に、筑紫の軍医であり郷土史家でもあった武谷水城氏が、「椽山山嶺の天智天皇欽仰碑」として紹介文が掲載され、その中に「台石正面に建設由来を記したる銅版を嵌む。」と記されており、何某かの銅板があったことが分かります。

いったい、どこへいったのでしょうか・・・・?

2023年08月15日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その13)

■「天智天皇奉賛銅柱(天智天皇欽仰之碑)」建設(その1)

昭和5年(1930)6月10日の「天智天皇奉賛銅柱」建設を建議したことに始まり、昭和8年の除幕式まで3ヶ年の年月で建造されます。いかに迅速な動きであったのかが伺えます。

昭和6年(1931)6月1日「基肆(肄)城趾に天智帝奉賛銅柱建設して御偉業を偲ぶ 半井知事を総裁として寄附募集【( )は筆者加筆】」として佐賀新聞に掲載され、同年6月16日の記事には「率先して寄附申込をなしたのは縣下有田工業学校(現 佐賀県立有田工業高等学校)職員生徒、福岡縣嘉穂郡幸袋工作所員等でその他各地から続々申込があり・・・。」と伝えています。県下で、何故、有田工業学校の職員・生徒の皆さんが率先して寄附してくださっているのか興味深いところです。

【天智天皇欽仰之碑(背面より)】

昭和8年(1933)6月10日の除幕式の折に肥前史談会の西村謙三会長のあいさつの中で、「中小学生諸君までをも網羅し全縣一致の共同建設・・・。」という言葉があります。このことを裏付ける写真資料が基山町内の個人宅に遺されており、現在の「天智天皇欽仰之碑」が建つ位置から南をみた写真で、たくさんの小学生が下山している様子が写されています。その写真の裏書に「学校生徒の砂袋運搬奉仕」と書かれており、西村謙三会長のお言葉を裏付けるように、多くの小学生までもが携わったことが分かります。

また、明らかにし難いところですが建造に携わった方々の「署名」が碑に納められていると云われており(佐賀新聞 昭和8年6月11日記事)、どこに納められているのか、それらを取り出して見ることはできないのか、いつものことですが、分かったこと以上に知りたいことが山積してきます。

【碑の鋳造者銘がみえる欽仰之碑】

昭和5年(1930)6月10日の「天智天皇奉賛銅柱」建設を建議したことに始まり、昭和8年の除幕式まで3ヶ年の年月で建造されます。いかに迅速な動きであったのかが伺えます。

昭和6年(1931)6月1日「基肆(肄)城趾に天智帝奉賛銅柱建設して御偉業を偲ぶ 半井知事を総裁として寄附募集【( )は筆者加筆】」として佐賀新聞に掲載され、同年6月16日の記事には「率先して寄附申込をなしたのは縣下有田工業学校(現 佐賀県立有田工業高等学校)職員生徒、福岡縣嘉穂郡幸袋工作所員等でその他各地から続々申込があり・・・。」と伝えています。県下で、何故、有田工業学校の職員・生徒の皆さんが率先して寄附してくださっているのか興味深いところです。

【天智天皇欽仰之碑(背面より)】

昭和8年(1933)6月10日の除幕式の折に肥前史談会の西村謙三会長のあいさつの中で、「中小学生諸君までをも網羅し全縣一致の共同建設・・・。」という言葉があります。このことを裏付ける写真資料が基山町内の個人宅に遺されており、現在の「天智天皇欽仰之碑」が建つ位置から南をみた写真で、たくさんの小学生が下山している様子が写されています。その写真の裏書に「学校生徒の砂袋運搬奉仕」と書かれており、西村謙三会長のお言葉を裏付けるように、多くの小学生までもが携わったことが分かります。

また、明らかにし難いところですが建造に携わった方々の「署名」が碑に納められていると云われており(佐賀新聞 昭和8年6月11日記事)、どこに納められているのか、それらを取り出して見ることはできないのか、いつものことですが、分かったこと以上に知りたいことが山積してきます。

【碑の鋳造者銘がみえる欽仰之碑】

2023年08月14日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その12)

■久保山善映先生と小作争議

久保山善映先生は、基肄城跡のご研究のみならず、小学校の教師、小林山専念寺ご住職などその経歴が物語るように、様々な取組に参画されています。その中の一つとして小作争議調停員も務められています。

【小林山専念寺の久保山善映師碑】

【小林山専念寺の久保山善映師碑】

小作争議とは、日本近代における争議で、地主から農地を借り、小作料を払いつつ農地を耕作する制度でありながら、小作料を支払う農民には耕作権を認められておらず、地主に対して小作料の減免や様々な労働条件改善を求めて起こった農民運動の一つです。

全国的に知られる佐賀県基山村の小作争議は、第一次高揚期、大正9年(1920)~昭和元年(1926)のこととされ、日露戦争後に負担となった米穀検査に対する反発として小作争議が激化し、地主交渉の仲介人として久保山先生はその役割を担われています。

【昭和前期の基山】

【昭和前期の基山】

出典:『基山町の20世紀』基山町教育委員会より抽出改変

時を経た昭和10年(1935)6月7日付けの佐賀新聞に、「小作調停の申出」として三養基郡基山村の争議のことが記されています。「小作権利金を前の土地所有者に対し支払ったにも関わらず、現在の土地所有者が返還を求めたため小作調停に至った。」との内容の記事が記されており、歴史が伝える総括的な内容と異なり、まさに「歴史の実相」を知ることができる新聞記事といえます。

久保山善映先生は、基肄城跡のご研究のみならず、小学校の教師、小林山専念寺ご住職などその経歴が物語るように、様々な取組に参画されています。その中の一つとして小作争議調停員も務められています。

【小林山専念寺の久保山善映師碑】

【小林山専念寺の久保山善映師碑】小作争議とは、日本近代における争議で、地主から農地を借り、小作料を払いつつ農地を耕作する制度でありながら、小作料を支払う農民には耕作権を認められておらず、地主に対して小作料の減免や様々な労働条件改善を求めて起こった農民運動の一つです。

全国的に知られる佐賀県基山村の小作争議は、第一次高揚期、大正9年(1920)~昭和元年(1926)のこととされ、日露戦争後に負担となった米穀検査に対する反発として小作争議が激化し、地主交渉の仲介人として久保山先生はその役割を担われています。

【昭和前期の基山】

【昭和前期の基山】出典:『基山町の20世紀』基山町教育委員会より抽出改変

時を経た昭和10年(1935)6月7日付けの佐賀新聞に、「小作調停の申出」として三養基郡基山村の争議のことが記されています。「小作権利金を前の土地所有者に対し支払ったにも関わらず、現在の土地所有者が返還を求めたため小作調停に至った。」との内容の記事が記されており、歴史が伝える総括的な内容と異なり、まさに「歴史の実相」を知ることができる新聞記事といえます。