2012年03月31日

常設展再開

基山町立歴史民俗資料館の常設展を再開しました。

基山町の原始から近世までのトピック的な出来事を展示しています。

■展示内容

基山の原始

特別史跡基肄城跡

長崎街道

江戸時代の基山は対馬藩だった

基山の売薬

他では見ることのできない、長崎街道の地籍図や対馬藩だった基山の歴史をみることができます。

一度ご覧ください。

観覧無料です。

基山町の原始から近世までのトピック的な出来事を展示しています。

■展示内容

基山の原始

特別史跡基肄城跡

長崎街道

江戸時代の基山は対馬藩だった

基山の売薬

他では見ることのできない、長崎街道の地籍図や対馬藩だった基山の歴史をみることができます。

一度ご覧ください。

観覧無料です。

2012年03月30日

花咲く春

弥生、三月、あと僅か。

様々な場面で「卒業」の日。

新たな船出を誓う日でもあり、新たな出会いに思い膨らむ明日に。

大宰府政庁跡では、やっと桜が目覚め、今日多くの木々に花が咲きました。

遅咲きの桜を待ちわびたかのように、役目を終えた梅の花びらが春風に舞っています。

珍しい「梅と桜」の共演も、明日で終わりかもしれません。一度ご覧になってはいかがでしょうか。

様々な場面で「卒業」の日。

新たな船出を誓う日でもあり、新たな出会いに思い膨らむ明日に。

大宰府政庁跡では、やっと桜が目覚め、今日多くの木々に花が咲きました。

遅咲きの桜を待ちわびたかのように、役目を終えた梅の花びらが春風に舞っています。

珍しい「梅と桜」の共演も、明日で終わりかもしれません。一度ご覧になってはいかがでしょうか。

2012年03月28日

ありがとうございました!

『第4回 きやま -みんなが守ってきた「きやま」-展』

平成24年3月25日(日)をもって終了しました。

今回も多くの方々に支えられ、そして多くの方々に出会うことができました。観覧に、紙芝居に、そして展示解説にお出でいただいた皆様、心より感謝申し上げます。

来年度も第5回として展示を行う予定ですので、また御縁を結べることを楽しみに活動を続けます。351名のお出でいただいた皆様に、心より感謝申し上げ、お礼の挨拶に代えさせていただきます。

ありがとうございました。

平成24年3月25日(日)をもって終了しました。

今回も多くの方々に支えられ、そして多くの方々に出会うことができました。観覧に、紙芝居に、そして展示解説にお出でいただいた皆様、心より感謝申し上げます。

来年度も第5回として展示を行う予定ですので、また御縁を結べることを楽しみに活動を続けます。351名のお出でいただいた皆様に、心より感謝申し上げ、お礼の挨拶に代えさせていただきます。

ありがとうございました。

2012年03月23日

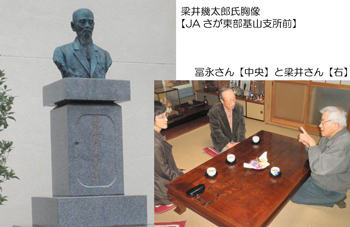

冨永さん、来訪

第4回きやま展において展示協力いただいた、梁井幾太郎氏の胸像をつくられた冨永朝堂氏のご家族が、きやま展会場へお越しいただきました。併せて、梁井幾太郎氏の御子息にも会われ、きやま展がきっかけとなって冨永さんと梁井さんの御縁を再度結ぶことができました。

冨永さんは、現在NPO法人歩かんね太宰府の一員として活動を展開されており、「芸術家 冨永朝堂」として太宰府市民遺産第4号に認定を受けられ、現在太宰府市内を舞台に、冨永朝堂の作品を通して太宰府の歴史・文化・自然を伝えていく活動を行っておられます。

お父様達が昭和33年に撮影された写真を前に、再度ご子息お二人が並んで記念撮影されたお姿を見た時、文化遺産が結んだ御縁の深さを知る思いがしました。

文化遺産を未来につなぐこと、それはモノを伝えていくことに責任を負うのではなく、過去、現在そして未来の人々がつながることだと思います。笑顔で、そして楽しく。

冨永さんは、現在NPO法人歩かんね太宰府の一員として活動を展開されており、「芸術家 冨永朝堂」として太宰府市民遺産第4号に認定を受けられ、現在太宰府市内を舞台に、冨永朝堂の作品を通して太宰府の歴史・文化・自然を伝えていく活動を行っておられます。

お父様達が昭和33年に撮影された写真を前に、再度ご子息お二人が並んで記念撮影されたお姿を見た時、文化遺産が結んだ御縁の深さを知る思いがしました。

文化遺産を未来につなぐこと、それはモノを伝えていくことに責任を負うのではなく、過去、現在そして未来の人々がつながることだと思います。笑顔で、そして楽しく。

2012年03月21日

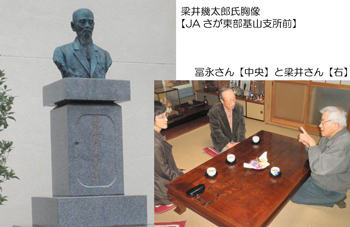

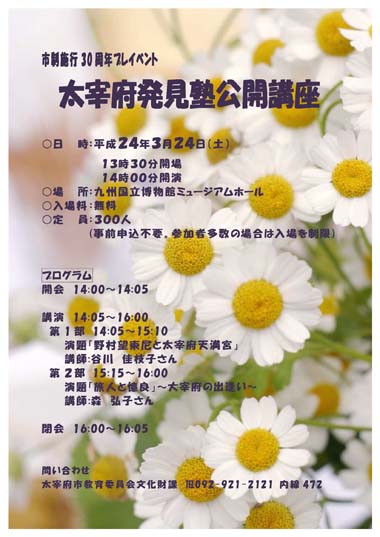

激動の太宰府を生きた人々

今度の24日(土)に、九州国立博物館ミュージアムホールを会場に、太宰府発見塾公開講座が開かれます。

今回は、幕末を生きた女流歌人野村望東尼の激動の生涯を谷川佳枝子先生に、そして大宰府に筑紫万葉の世界を花開かせた大伴旅人と山上憶良の出会いを、太宰府発見塾々長を務められている森弘子先生が講話されます。

入場料は無料で、事前申し込みは不要ですが、定員が会場の都合で300名となっております。

春の香を少しずつ感じるこの頃、梅の花咲く大宰府を感じつつ、太宰府に生きた人々の姿を重ねてみては如何でしょうか。

今回は、幕末を生きた女流歌人野村望東尼の激動の生涯を谷川佳枝子先生に、そして大宰府に筑紫万葉の世界を花開かせた大伴旅人と山上憶良の出会いを、太宰府発見塾々長を務められている森弘子先生が講話されます。

入場料は無料で、事前申し込みは不要ですが、定員が会場の都合で300名となっております。

春の香を少しずつ感じるこの頃、梅の花咲く大宰府を感じつつ、太宰府に生きた人々の姿を重ねてみては如何でしょうか。

2012年03月18日

歩かんね太宰府 基山探訪

太宰府を拠点に活動を繰り広げる、NPO法人歩かんね太宰府の面々が、基山探訪に来られました。

大宰府(太宰府)と関連のある基山の地に活動を広げたいとの思いから、当会に基山探訪の案内役を依頼され、基山町役場を起点に基山(きざん)への道々の文化遺産を案内し、荒穂神社で終了しました。都会では失われた小川、田んぼの風景にしばし足を止められる時もあり、基山の風情を感じていただき、心から感謝いたします。

福岡都市圏のオアシスとして、「田舎、きやま」が売りかもしれませんね。基山までお越しいただいた、歩かんね太宰府の皆さま、またお出でください。

大宰府(太宰府)と関連のある基山の地に活動を広げたいとの思いから、当会に基山探訪の案内役を依頼され、基山町役場を起点に基山(きざん)への道々の文化遺産を案内し、荒穂神社で終了しました。都会では失われた小川、田んぼの風景にしばし足を止められる時もあり、基山の風情を感じていただき、心から感謝いたします。

福岡都市圏のオアシスとして、「田舎、きやま」が売りかもしれませんね。基山までお越しいただいた、歩かんね太宰府の皆さま、またお出でください。

2012年03月17日

キンドの魔除け【続報】

基山町の南東部、7区で見つけた「キンドの魔除け」

「キンドの魔除けを探せ!」とお願いしていたところ、7区で続けられている「キンドの魔除け」の情報をお寄せいただきました。屋敷地の入り口、まさに「城戸・木戸」に置かれた「キンドの魔除け」です。

7区は、基山町の南東部に位置し、今も伝統行事を大切に継承されている区です。区民のつながりもしっかりしており、「絆」を強く感じる区です。人とひとの絆が切れることが、「孤独」を招き、「孤立」を招きます。地域伝統を未来につなげていくことは、何も苦しいことではなく、今を生きる私たちが楽しむこと、そして人と人がつながる素材として活かしていくことでいいのではないかと思います。

「絆」がしっかりしている7区で今も継承されている「キンドの魔除け」を見る時、7区の素晴らしさが再認識できました。

情報をお寄せくださり、ありがとうございました。

「キンドの魔除けを探せ!」とお願いしていたところ、7区で続けられている「キンドの魔除け」の情報をお寄せいただきました。屋敷地の入り口、まさに「城戸・木戸」に置かれた「キンドの魔除け」です。

7区は、基山町の南東部に位置し、今も伝統行事を大切に継承されている区です。区民のつながりもしっかりしており、「絆」を強く感じる区です。人とひとの絆が切れることが、「孤独」を招き、「孤立」を招きます。地域伝統を未来につなげていくことは、何も苦しいことではなく、今を生きる私たちが楽しむこと、そして人と人がつながる素材として活かしていくことでいいのではないかと思います。

「絆」がしっかりしている7区で今も継承されている「キンドの魔除け」を見る時、7区の素晴らしさが再認識できました。

情報をお寄せくださり、ありがとうございました。

2012年03月14日

ただモノではない「展望台」

基肄城跡の最高所からやや下がったところに、筑紫平野を一望できる展望台があります。

老朽化が著しく、立ち入りが制限されている建物です。一歩、建物一階部分に回ってみると、「通天洞」と看板が掲げられた建物であることが分かります。

そう、今日の文化遺産は、この「通天洞」です。

昭和12年12月21日、基山(きざん)にある基肄城跡が、長年の願いを成就するように史跡指定を受けました。

それから遡ること、23年前、大正3年から地道な調査が、基山に住む一人の人物によって始められました。その方のお名前は、小林山専念寺ご住職・久保山善映先生その人です。久保山善映先生は、最も基礎的な調査である踏査を繰り返し行われ、基肄城の規模、遺構、瓦など様々な研究を進められ、基肄城跡の存在を確定されました。その結果、23年の歳月を経て、昭和12年の年の瀬に、晴れて史跡指定の通知を受けられることになったのです。

今回取り上げる「通天洞」は、昭和5年に発起された天智天皇奉賛銅柱(天智欽仰碑)建設に際して集められた、多くの協賛金の一部で建てられた休憩所的な建物で、当時作成された絵葉書を見ると、扉と窓が備えられていることが分かります。

基山のみならず佐賀県全域の人々の力が結集されたこの建物、今は廃墟的な扱いを受けていますが、史跡指定に湧く、基山の面影を見ることができる貴重な文化遺産の一つなのです。

余談

同時に、東屋が基山(きざん)最高所に建てられていました。今は、基礎のみ面影をとどめています。

老朽化が著しく、立ち入りが制限されている建物です。一歩、建物一階部分に回ってみると、「通天洞」と看板が掲げられた建物であることが分かります。

そう、今日の文化遺産は、この「通天洞」です。

昭和12年12月21日、基山(きざん)にある基肄城跡が、長年の願いを成就するように史跡指定を受けました。

それから遡ること、23年前、大正3年から地道な調査が、基山に住む一人の人物によって始められました。その方のお名前は、小林山専念寺ご住職・久保山善映先生その人です。久保山善映先生は、最も基礎的な調査である踏査を繰り返し行われ、基肄城の規模、遺構、瓦など様々な研究を進められ、基肄城跡の存在を確定されました。その結果、23年の歳月を経て、昭和12年の年の瀬に、晴れて史跡指定の通知を受けられることになったのです。

今回取り上げる「通天洞」は、昭和5年に発起された天智天皇奉賛銅柱(天智欽仰碑)建設に際して集められた、多くの協賛金の一部で建てられた休憩所的な建物で、当時作成された絵葉書を見ると、扉と窓が備えられていることが分かります。

基山のみならず佐賀県全域の人々の力が結集されたこの建物、今は廃墟的な扱いを受けていますが、史跡指定に湧く、基山の面影を見ることができる貴重な文化遺産の一つなのです。

余談

同時に、東屋が基山(きざん)最高所に建てられていました。今は、基礎のみ面影をとどめています。

2012年03月13日

神さまの力くらべ

基山の荒穂の神さま(木の尊)と久留米の高良の神さまが、力くらべをしたそうな。

荒穂の神さまが高良の神さまのところへ八百万の神々と訪ねた時、荒穂の神さまが高良の神さまに「あなたは力持ちだと聞くが、巨石を木の山(基山)まで投げることができますか」と言われたそうな。そうすると高良の神さまは、神々に見せつけるのはこの時とばかり、木の山めがけて投げられた。やがて木の山から使いの神が高良までやって来て、「木の山に巨石が落ちていました。」と知らせたそうだ。

荒穂の神さまは、高良の神さまの所を立ち去る時に、「木の山に帰ったら、今の十倍の大きな岩を高良の山に投げ返そう。」と約束された。荒穂の神さまは、木の山から大きな岩を高良の神がおられる山めがけて投げられた。

・・・・・・・・・・・・・・どっす~~~ん

あ~~~~~~っ!

・・・・・・・・・・・・・・どうなったの・・・・かな

今も基山の荒穂神社には、高良の神さまが投げられた岩【真ん中の石】が、この物語とともに残されています。一度ご覧ください。

荒穂の神さまが高良の神さまのところへ八百万の神々と訪ねた時、荒穂の神さまが高良の神さまに「あなたは力持ちだと聞くが、巨石を木の山(基山)まで投げることができますか」と言われたそうな。そうすると高良の神さまは、神々に見せつけるのはこの時とばかり、木の山めがけて投げられた。やがて木の山から使いの神が高良までやって来て、「木の山に巨石が落ちていました。」と知らせたそうだ。

荒穂の神さまは、高良の神さまの所を立ち去る時に、「木の山に帰ったら、今の十倍の大きな岩を高良の山に投げ返そう。」と約束された。荒穂の神さまは、木の山から大きな岩を高良の神がおられる山めがけて投げられた。

・・・・・・・・・・・・・・どっす~~~ん

あ~~~~~~っ!

・・・・・・・・・・・・・・どうなったの・・・・かな

今も基山の荒穂神社には、高良の神さまが投げられた岩【真ん中の石】が、この物語とともに残されています。一度ご覧ください。

2012年03月12日

「基山は対馬藩の所領だった」って!

基山町は佐賀県だから、鍋島藩領だと思っていませんか?

その知識、間違ってます。

残される証拠

先に「謎のマンホール」で紹介した二国境標石には、「肥前国對州領(対馬藩領の呼び名)」と書いてあります。

他には、近世・近代の薬のチラシには「對州」という文字が記されています。

何故、基山は対馬藩領になったのか。

そこには群雄割拠の中世から、一人の人間に権力を集中させる近世へ、激動の歴史の狭間(わずか11年間)に起きた物語があったのです。

語れば長いことなので、詳しくは、基山町立歴史民俗資料館に展示しています。ご覧ください。

その知識、間違ってます。

残される証拠

先に「謎のマンホール」で紹介した二国境標石には、「肥前国對州領(対馬藩領の呼び名)」と書いてあります。

他には、近世・近代の薬のチラシには「對州」という文字が記されています。

何故、基山は対馬藩領になったのか。

そこには群雄割拠の中世から、一人の人間に権力を集中させる近世へ、激動の歴史の狭間(わずか11年間)に起きた物語があったのです。

語れば長いことなので、詳しくは、基山町立歴史民俗資料館に展示しています。ご覧ください。

2012年03月11日

できることを持ち寄って!

今日3月11日は、東日本大震災が起きた日。

日本中、世界中が「絆」に目覚めた日。

・・・・・・・・・・・・・・・・

何が自分にできるのか。大きなことでなくてもいい。

できることを持ち寄って、被災した方々の力になること。

一年経過して災害支援ボランティアの減少がメディアを通じてながされてきた。災害支援は「イベント」ではない。息の永い支援が必要。だから小さなことでもいい、被災された方々に元気が戻るまで。

基山の歴史と文化を語り継ぐ会では、特別史跡基肄城跡がある基山町から、特別史跡多賀城跡がある宮城県多賀城市の子どもたちへ、

『一人じゃないよ、みんなで頑張ろう!』

応援メッセージを送りました。

昨年10月9日に特別史跡多賀城跡で開催された『万葉復興祭』へ、特別史跡基肄城跡がある町から灯籠を送りました。一枚一枚の灯籠は、本当に小さいものですが、皆さんの気持ちが集まると大きな力になりました。

多賀城市八幡(やわた)小学校からお礼の手紙が届いています【平成24年3月25日まで 基山町立歴史民俗資料館にて展示中】。

今年も、『一人じゃないよ、みんなで頑張ろう!』応援メッセージを送りたいと思います。

詳細が決まりましたら、お知らせします。

一枚一枚に思いを込めて、「古代の城」でつながる絆を大切に、元気を伝えたいと思います。

■今日、午後2時46分 黙とう

日本中、世界中が「絆」に目覚めた日。

・・・・・・・・・・・・・・・・

何が自分にできるのか。大きなことでなくてもいい。

できることを持ち寄って、被災した方々の力になること。

一年経過して災害支援ボランティアの減少がメディアを通じてながされてきた。災害支援は「イベント」ではない。息の永い支援が必要。だから小さなことでもいい、被災された方々に元気が戻るまで。

基山の歴史と文化を語り継ぐ会では、特別史跡基肄城跡がある基山町から、特別史跡多賀城跡がある宮城県多賀城市の子どもたちへ、

『一人じゃないよ、みんなで頑張ろう!』

応援メッセージを送りました。

昨年10月9日に特別史跡多賀城跡で開催された『万葉復興祭』へ、特別史跡基肄城跡がある町から灯籠を送りました。一枚一枚の灯籠は、本当に小さいものですが、皆さんの気持ちが集まると大きな力になりました。

多賀城市八幡(やわた)小学校からお礼の手紙が届いています【平成24年3月25日まで 基山町立歴史民俗資料館にて展示中】。

今年も、『一人じゃないよ、みんなで頑張ろう!』応援メッセージを送りたいと思います。

詳細が決まりましたら、お知らせします。

一枚一枚に思いを込めて、「古代の城」でつながる絆を大切に、元気を伝えたいと思います。

■今日、午後2時46分 黙とう

2012年03月10日

展示解説しました。

平成24年3月10日(土)午前10時より、第4回基山町史編さん事業成果展『きやま -みんなが守ってきた「きやま」-』の展示解説を、基山町立歴史民俗資料館展示室で開催しました。町内の皆さんをはじめ福岡県からもお見えになり、25名もの参加を得ました。解説をお聞きくださった皆さん、ありがとうございました。

■展示解説

基山には、まだまだ気づかない多くの文化遺産があります。大小に関わらず、ひとつ一つを拾い上げ、基山の「今」を伝えていきたいと思います。

きやま展は、今月25日(日)で終わりです。官民協働で作り上げた「きやま」展を一度ご覧ください。

■展示解説

基山には、まだまだ気づかない多くの文化遺産があります。大小に関わらず、ひとつ一つを拾い上げ、基山の「今」を伝えていきたいと思います。

きやま展は、今月25日(日)で終わりです。官民協働で作り上げた「きやま」展を一度ご覧ください。

2012年03月10日

展示解説しま~す!

平成24年2月1日から開催しています『きやま -みんなが守ってきた「きやま」-』展の展示解説を、今日午前10時から基山町立歴史民俗資料館展示室にて行います。

展示内容はもとより、展示を組んでいくにあたっての苦労話、展示目的なども聞けるかもしれませんよ!

■基山町立歴史民俗資料館の場所

是非、お越しください。

■展示前の作業風景

展示内容はもとより、展示を組んでいくにあたっての苦労話、展示目的なども聞けるかもしれませんよ!

■基山町立歴史民俗資料館の場所

是非、お越しください。

■展示前の作業風景

2012年03月09日

平成23年度の〆

基山の歴史と文化を語り継ぐ会が参画している基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会(以下「本会」と記します)の、平成23年度第4回運営委員会が、平成24年3月8日(木)午前10時より、福岡県小郡市埋蔵文化財調査センター研修室を会場に開催されました。

■会議風景

今年度の事業報告や来年度の計画について議論が交わされ、平成24年度も皆で協力して進めることが確認されています。多くの議論が交わされた中で、特筆すべき点として二つ紹介しておきましょう。

①参画各団体の個別の取組情報も持ち寄ろう!

次年度計画は、クロスロード文化研究会主催・後援事業のみの承認の場ではなく、参画団体個々の取組も紹介し、相互に情報を共有する取組にしようという提案がなされました。これは、発足当初から確認されていたことではありましたが、今一度原点に返る貴重な提案でした。

②自治体史編さん資料の有効活用

本会の正式発足から早4年の月日が経過しようとしていますが、発足契機となった各市町の自治体史編さん事業で収集された資料の相互利用について、提案が出されました。

具体的には、参画団体の力を結集した合同調査や勉強会の開催も促され、単にイベントを行うためだけの場ではなく、収集された自治体史編さん資料の相互利用という、今一歩踏み込んだ取組へと昇華させる方向性が示されました。

この4年間の県境を超えた2市1町の取組は、官民の枠を超えた協働の輪になってきた歴史といえます。

知識を深めるとともに、人とひととのつながりを深める、小さいけれど確実な取組として大きく深化しつつあることを感じました。

次年度も、「楽しむこと」を大切にして、基山の歴史と文化を語り継ぐ会も参画していきたいと思います。

■会議風景

今年度の事業報告や来年度の計画について議論が交わされ、平成24年度も皆で協力して進めることが確認されています。多くの議論が交わされた中で、特筆すべき点として二つ紹介しておきましょう。

①参画各団体の個別の取組情報も持ち寄ろう!

次年度計画は、クロスロード文化研究会主催・後援事業のみの承認の場ではなく、参画団体個々の取組も紹介し、相互に情報を共有する取組にしようという提案がなされました。これは、発足当初から確認されていたことではありましたが、今一度原点に返る貴重な提案でした。

②自治体史編さん資料の有効活用

本会の正式発足から早4年の月日が経過しようとしていますが、発足契機となった各市町の自治体史編さん事業で収集された資料の相互利用について、提案が出されました。

具体的には、参画団体の力を結集した合同調査や勉強会の開催も促され、単にイベントを行うためだけの場ではなく、収集された自治体史編さん資料の相互利用という、今一歩踏み込んだ取組へと昇華させる方向性が示されました。

この4年間の県境を超えた2市1町の取組は、官民の枠を超えた協働の輪になってきた歴史といえます。

知識を深めるとともに、人とひととのつながりを深める、小さいけれど確実な取組として大きく深化しつつあることを感じました。

次年度も、「楽しむこと」を大切にして、基山の歴史と文化を語り継ぐ会も参画していきたいと思います。

2012年03月08日

太宰府に生きた人々【公開講座のお知らせ】

●お知らせ

今月24日(土)に、九州国立博物館ミュージアムホールを会場に、太宰府発見熟公開講座が開かれます。今回は、幕末を生きた女流歌人野村望東尼の激動の生涯を谷川佳枝子先生に、そして大宰府に筑紫万葉の世界を花開かせた大伴旅人と山上憶良の出会いを、太宰府発見熟々長を務められている森弘子先生が講話されます。

入場料は無料で、事前申し込みは不要です。定員は会場の都合で300名となっています。

■大宰府政庁跡の紅梅【3月7日撮影】

春の香を少しずつ感じるこの頃、梅の花咲く大宰府を感じつつ、太宰府に生きた人々の姿を重ねてみては如何でしょうか。

お問合せは、太宰府市教育委員会 文化財課(電話:092-921-2121)まで。

■講座プログラム

受付開始 13:30

開演 14:00

講演 14:05~16:00

第一部 14:05~15:10

演題「野村望東尼と太宰府天満宮」

講師:谷川 佳枝子先生(『野村望東尼 ひとすじの道を守らば』著者)

■休憩(5分)

第二部 15:15~16:00

演題「旅人と憶良~大宰府の出会い~」

講師:森 弘子先生(太宰府発見塾々長)

閉会 16:00~16:05

今月24日(土)に、九州国立博物館ミュージアムホールを会場に、太宰府発見熟公開講座が開かれます。今回は、幕末を生きた女流歌人野村望東尼の激動の生涯を谷川佳枝子先生に、そして大宰府に筑紫万葉の世界を花開かせた大伴旅人と山上憶良の出会いを、太宰府発見熟々長を務められている森弘子先生が講話されます。

入場料は無料で、事前申し込みは不要です。定員は会場の都合で300名となっています。

■大宰府政庁跡の紅梅【3月7日撮影】

春の香を少しずつ感じるこの頃、梅の花咲く大宰府を感じつつ、太宰府に生きた人々の姿を重ねてみては如何でしょうか。

お問合せは、太宰府市教育委員会 文化財課(電話:092-921-2121)まで。

■講座プログラム

受付開始 13:30

開演 14:00

講演 14:05~16:00

第一部 14:05~15:10

演題「野村望東尼と太宰府天満宮」

講師:谷川 佳枝子先生(『野村望東尼 ひとすじの道を守らば』著者)

■休憩(5分)

第二部 15:15~16:00

演題「旅人と憶良~大宰府の出会い~」

講師:森 弘子先生(太宰府発見塾々長)

閉会 16:00~16:05

2012年03月07日

「キンドの魔除け」を探せ!

今日は、二つの「探せ!」を出題しましょう。

先に、集落の入口に立つ守り神(疫神)の話をしましたね!見つけられましたか?

さて今日は、家に入ってくる魔物から家々を守る文化遺産を紹介しましょう。

この写真の中には、ある文化遺産が隠されています。

そう、それこそが今日のテーマ「キンドの魔除け」だ!

まず、一つ目の「探せ!」です。探してみてください。

探せましたか?真ん中ほどに、竹を三角に折り曲げたものが立ててあるのが分かりましたか?

そう、これが今日の主役「キンドの魔除け」です。

正月行われる「どんど焼き」「ほんげんぎょう」「左義長」と様々な呼び名で呼ばれる、年神様を天に送る行事。この時出る竹を持ち帰り、家の入口(鬼門、木戸)に立てると魔が入るのを防ぐと言い伝えられています。

基山町内にもかつては見られましたが、今はほとんど見ることができません。

そう、もう一つの「探せ!」は、基山町内でこの『「キンドの魔除け」を探せ!』です。

見つけた方、連絡をお待ちしています。

先に、集落の入口に立つ守り神(疫神)の話をしましたね!見つけられましたか?

さて今日は、家に入ってくる魔物から家々を守る文化遺産を紹介しましょう。

この写真の中には、ある文化遺産が隠されています。

そう、それこそが今日のテーマ「キンドの魔除け」だ!

まず、一つ目の「探せ!」です。探してみてください。

探せましたか?真ん中ほどに、竹を三角に折り曲げたものが立ててあるのが分かりましたか?

そう、これが今日の主役「キンドの魔除け」です。

正月行われる「どんど焼き」「ほんげんぎょう」「左義長」と様々な呼び名で呼ばれる、年神様を天に送る行事。この時出る竹を持ち帰り、家の入口(鬼門、木戸)に立てると魔が入るのを防ぐと言い伝えられています。

基山町内にもかつては見られましたが、今はほとんど見ることができません。

そう、もう一つの「探せ!」は、基山町内でこの『「キンドの魔除け」を探せ!』です。

見つけた方、連絡をお待ちしています。

2012年03月03日

長崎街道を行く

3月3日(土)、雪、雨の続いた今日この頃にあって、珍しく好天に恵まれ、160名近くの皆さんと長崎街道を歩きました。

木山口町から田代宿まで約5.3kmを、2時間30分かけて、江戸時代に行き交った人、動物、文化を想像しながらの歴史散歩でした。

■受付風景

参加された皆さんの口々から、「今日は天候に恵まれ、新しい知識も蓄えられて良かった。」と言っていただき、心から安堵しました。

また来年も、新しい知識を蓄えて、歴史散歩を開催しますので、ご期待ください。来年度は、鳥栖‐小郡をテーマに開催します。

■歴史散歩風景【田代昌元寺町の道祖神社(琴平神社)】

今日、参加いただいた皆さん、有難うございました。今日は、お風呂に入って「足マッサージ」を怠らないでくださいね。来年もお会いすることを、楽しみにしております。本日参加できなかった皆さん、来年も開催する予定ですので、来年こそは参加ください。

●お礼:基山商店(基峰鶴)の皆さま、有難うございました!

基山商店では、現在「蔵開き」中です、是非お越しください。

木山口町から田代宿まで約5.3kmを、2時間30分かけて、江戸時代に行き交った人、動物、文化を想像しながらの歴史散歩でした。

■受付風景

参加された皆さんの口々から、「今日は天候に恵まれ、新しい知識も蓄えられて良かった。」と言っていただき、心から安堵しました。

また来年も、新しい知識を蓄えて、歴史散歩を開催しますので、ご期待ください。来年度は、鳥栖‐小郡をテーマに開催します。

■歴史散歩風景【田代昌元寺町の道祖神社(琴平神社)】

今日、参加いただいた皆さん、有難うございました。今日は、お風呂に入って「足マッサージ」を怠らないでくださいね。来年もお会いすることを、楽しみにしております。本日参加できなかった皆さん、来年も開催する予定ですので、来年こそは参加ください。

●お礼:基山商店(基峰鶴)の皆さま、有難うございました!

基山商店では、現在「蔵開き」中です、是非お越しください。

2012年03月03日

歴史散歩開催します

歴史散歩は、予定どおり開催します。

■基山-鳥栖歴史散歩『長崎街道を歩く ~木山口町から田代宿まで~』

期日:平成24年3月3日

(時間:午前9時から受付開始 午前9時30分出発)

場所:JR基山駅西口【出発】からJR田代駅【終点】

参加費無料 事前申し込み不要

問い合わせ先

基山町教育委員会 教育学習課(電話:0942-92-2011)

鳥栖市教育委員会 生涯学習課(電話:0942-85-3695)

■基山-鳥栖歴史散歩『長崎街道を歩く ~木山口町から田代宿まで~』

期日:平成24年3月3日

(時間:午前9時から受付開始 午前9時30分出発)

場所:JR基山駅西口【出発】からJR田代駅【終点】

参加費無料 事前申し込み不要

問い合わせ先

基山町教育委員会 教育学習課(電話:0942-92-2011)

鳥栖市教育委員会 生涯学習課(電話:0942-85-3695)

2012年03月02日

電話番号「表札」のあるお宅

TV番組で、「電話一番」の表札について放送を見られた方もおられるかもしれません。

あれはその家のお名前が「電話一番」さんではなく、かつて電話が珍しかった頃に、表札として電話番号を表示していた頃の名残の品でした。

実は、基山にも同じ電話番号「表札」を掲げておられる家があります。

木山口町内の長崎街道沿いのお宅で、「電話二七番」の表札が、お名前の表札の横に掲げられています。

電話が珍しかった頃、表札的に電話番号を掲げることで行き交う方々に知らせていた時代の名残といえます。

個人のお宅なので、これ以上を書くことは控えさせていただきます。

ちなみに、「電話一番」さんは、役場と思いきや、基山では「三国山」をつくっている松隈酒造場でした。

基山町役場は、「電話四番」さんです。

あれはその家のお名前が「電話一番」さんではなく、かつて電話が珍しかった頃に、表札として電話番号を表示していた頃の名残の品でした。

実は、基山にも同じ電話番号「表札」を掲げておられる家があります。

木山口町内の長崎街道沿いのお宅で、「電話二七番」の表札が、お名前の表札の横に掲げられています。

電話が珍しかった頃、表札的に電話番号を掲げることで行き交う方々に知らせていた時代の名残といえます。

個人のお宅なので、これ以上を書くことは控えさせていただきます。

ちなみに、「電話一番」さんは、役場と思いきや、基山では「三国山」をつくっている松隈酒造場でした。

基山町役場は、「電話四番」さんです。

2012年03月01日

雪、ゆき、ユキ

昨日は、基山(きざん)も、薄っすらと雪化粧でした。

原田から南福岡あたりは、3cm程の積雪で、渋滞に巻き込まれた方もおられたのではないでしょうか?

■雪化粧の基山(きざん) 【昨日の「きざん」じゃないですよ】

今年は、降雪がよく見られ、少し昔を思い出してしまいました。

かつての基山(きざん)でも、草スキーならぬ雪スキーが楽しまれていた時期がありました。

■昭和38年2月の基山(きざん)

知ってました?

現在の草スキー場が、冬場は雪スキー場に「変身」したようです。

ゴンドラもなく、スキー板をかついで「ゲレンデ」を登っている姿が写真から伺えます。

地元の方の話では、スキーを楽しんだ後は、そのまま駅までスキーで滑り降りていたということです。なんとも「スロー」な時間が流れていて、いいですね。

原田から南福岡あたりは、3cm程の積雪で、渋滞に巻き込まれた方もおられたのではないでしょうか?

■雪化粧の基山(きざん) 【昨日の「きざん」じゃないですよ】

今年は、降雪がよく見られ、少し昔を思い出してしまいました。

かつての基山(きざん)でも、草スキーならぬ雪スキーが楽しまれていた時期がありました。

■昭和38年2月の基山(きざん)

知ってました?

現在の草スキー場が、冬場は雪スキー場に「変身」したようです。

ゴンドラもなく、スキー板をかついで「ゲレンデ」を登っている姿が写真から伺えます。

地元の方の話では、スキーを楽しんだ後は、そのまま駅までスキーで滑り降りていたということです。なんとも「スロー」な時間が流れていて、いいですね。