2023年06月25日

■特別史跡指定70周年(その7)

繰り返しになりますが、今年度は、基肄城跡が特別史跡に指定され70周年の記念の年。

この年に、(その2)でご紹介した「第2次特別史跡基肄城跡保存整備基本計画(以下「基本計画」)」を実行に移すために、基山町教育委員会では、今年度、「特別史跡基肄城跡保存整備基本設計(以下「基本設計」)」を策定することにしているようです。

基本計画策定時にも一般町民や子ども達むけのワークショップを開催し策定したように、基本設計は実践計画により近づいていくだけに、行政機関だけで担うことができない様々な取組を可能にするためにも、多くの町民が関わり、みんなで創り上げ実践できる基本設計にしていただきたいものです。

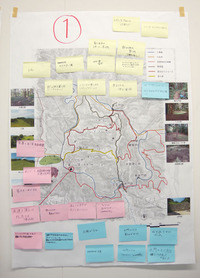

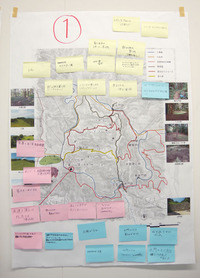

【子どもむけワークショップ(平成29年8月)】

【子どもむけワークショップで出された沢山の意見】

【一般むけワークショップ(平成28年12月)】

この年に、(その2)でご紹介した「第2次特別史跡基肄城跡保存整備基本計画(以下「基本計画」)」を実行に移すために、基山町教育委員会では、今年度、「特別史跡基肄城跡保存整備基本設計(以下「基本設計」)」を策定することにしているようです。

基本計画策定時にも一般町民や子ども達むけのワークショップを開催し策定したように、基本設計は実践計画により近づいていくだけに、行政機関だけで担うことができない様々な取組を可能にするためにも、多くの町民が関わり、みんなで創り上げ実践できる基本設計にしていただきたいものです。

【子どもむけワークショップ(平成29年8月)】

【子どもむけワークショップで出された沢山の意見】

【一般むけワークショップ(平成28年12月)】

2022年08月24日

■おもてなしの心

来る8月28日(日)に基山町教育委員会主催事業として取り組まれる『歴史探訪』にあたり、トレッキングコース上の文化遺産清掃が、基肄かたろう会有志の皆さんのボランティア活動によって行われています。

事の発端は、『歴史探訪』の文化遺産の解説を基肄かたろう会が担ったことから、事前の下見を行った会長以下、会員諸氏があまりにも繁茂した草に覆われた文化遺産に、「おもてなしの心」がないと感じられ、基山町民の心意気を見せなければとの思いから始まりました。

■雑草に覆われた長崎街道碑01

■草刈り作業の様子

■草刈り作業の様子

■綺麗になった長崎街道碑

暑い中、作業に従事していただいた皆さま、お疲れさまでした。

綺麗になった我が町基山の宝たちも、喜んでくれています。

当日は、綺麗になり誇らしげに建っている文化遺産たちを、来訪者の皆さま方に紹介してください。

ありがとうございました。

この事業自体は基山町教育委員会の主催事業ですが、委託事業として町外の会社が請負い進められており、設定されたコースが河川工事で通行止めになっていたり、文化遺産の荒れた状況の把握もできておらず、「町を愛する気持ち」に欠ける町外業者へ委託したことによるマイナス部分が露呈した形となっています。とても残念なことです。

事の発端は、『歴史探訪』の文化遺産の解説を基肄かたろう会が担ったことから、事前の下見を行った会長以下、会員諸氏があまりにも繁茂した草に覆われた文化遺産に、「おもてなしの心」がないと感じられ、基山町民の心意気を見せなければとの思いから始まりました。

■雑草に覆われた長崎街道碑01

■草刈り作業の様子

■草刈り作業の様子

■綺麗になった長崎街道碑

暑い中、作業に従事していただいた皆さま、お疲れさまでした。

綺麗になった我が町基山の宝たちも、喜んでくれています。

当日は、綺麗になり誇らしげに建っている文化遺産たちを、来訪者の皆さま方に紹介してください。

ありがとうございました。

この事業自体は基山町教育委員会の主催事業ですが、委託事業として町外の会社が請負い進められており、設定されたコースが河川工事で通行止めになっていたり、文化遺産の荒れた状況の把握もできておらず、「町を愛する気持ち」に欠ける町外業者へ委託したことによるマイナス部分が露呈した形となっています。とても残念なことです。

2017年09月17日

『八ツ並の姫』が語る時代 (その8-2)

間が空きすぎました。お許しください。

インド西部にあるオウランガバード石窟でお会いした観世音菩薩様のレリーフが、威神力を表現しているところまでお話しいたしました。

それが、下に示す8つのお姿です。

①大火の難

②大海の難(大海で大風に出会った時の難)

③処刑の難(罪もなく処刑される時の難)

④盗賊の難

⑤邪鬼の難

⑥悪獣の難

⑦毒蛇の難

⑧子宝の難

8つのお姿とは、①大火、②大海、③処刑、④盗賊、⑤邪鬼、⑥悪獣、⑦毒蛇、⑧子宝で、この8つの難に接した時、『観世音菩薩普門品 第25』には、「観世音菩薩の名を称せば」お救いくださると記されています。各レリーフの①~④は、右側に、⑤~⑧は左側に観世音菩薩様がお救いくださるお姿として表現されています。

8つの難の内、⑥と⑦はインドならではの難かもしれません。⑧の子宝は、「男の子を求める時、観世音菩薩の名を称せば、「福徳・知恵の男」を生まん。女の子を求めんと欲せば、衆人に愛敬せらるるを生まん。」とされ、単に子宝を授かることのみならず、人びとを大切にし、大切にする子どもを授かることを説いています。

人生を生きていく上で、様々な苦難に出会います。

お釈迦様は説きます、己の欲が苦難を創り出すと。「こうあるべき、こうなければならない。」と考え、思い通りならないことから「苦難」が己の中に生まれてくる。時の流れに、ときには身をまかせ考え進むことで、「苦難」が人生の糧に変わっていく。でも、どうしてもやり過ごせない時は、観世音菩薩の名を称し、お救いを求めることができると。

観音さまになられたお姫様は、父たちの仲違いから引き起こされる多くの苦難(互いを殺し合う戦、そこから生まれる家族たちの悲しみや不幸)から人々を救いたい、残された自らの子どもや夫、そして父たちの配下の人びとの家族全てを見守るというお気持ちから、観音さま(観世音菩薩様)になられたのです。

台風18号が、今まさに九州を襲おうとしています。 「大海で大風に出会った時、観世音の名を称せば、大風たちまち、止みなん。」とする観世音菩薩様のお力を、心から願います。

インド西部にあるオウランガバード石窟でお会いした観世音菩薩様のレリーフが、威神力を表現しているところまでお話しいたしました。

それが、下に示す8つのお姿です。

①大火の難

②大海の難(大海で大風に出会った時の難)

③処刑の難(罪もなく処刑される時の難)

④盗賊の難

⑤邪鬼の難

⑥悪獣の難

⑦毒蛇の難

⑧子宝の難

8つのお姿とは、①大火、②大海、③処刑、④盗賊、⑤邪鬼、⑥悪獣、⑦毒蛇、⑧子宝で、この8つの難に接した時、『観世音菩薩普門品 第25』には、「観世音菩薩の名を称せば」お救いくださると記されています。各レリーフの①~④は、右側に、⑤~⑧は左側に観世音菩薩様がお救いくださるお姿として表現されています。

8つの難の内、⑥と⑦はインドならではの難かもしれません。⑧の子宝は、「男の子を求める時、観世音菩薩の名を称せば、「福徳・知恵の男」を生まん。女の子を求めんと欲せば、衆人に愛敬せらるるを生まん。」とされ、単に子宝を授かることのみならず、人びとを大切にし、大切にする子どもを授かることを説いています。

人生を生きていく上で、様々な苦難に出会います。

お釈迦様は説きます、己の欲が苦難を創り出すと。「こうあるべき、こうなければならない。」と考え、思い通りならないことから「苦難」が己の中に生まれてくる。時の流れに、ときには身をまかせ考え進むことで、「苦難」が人生の糧に変わっていく。でも、どうしてもやり過ごせない時は、観世音菩薩の名を称し、お救いを求めることができると。

観音さまになられたお姫様は、父たちの仲違いから引き起こされる多くの苦難(互いを殺し合う戦、そこから生まれる家族たちの悲しみや不幸)から人々を救いたい、残された自らの子どもや夫、そして父たちの配下の人びとの家族全てを見守るというお気持ちから、観音さま(観世音菩薩様)になられたのです。

台風18号が、今まさに九州を襲おうとしています。 「大海で大風に出会った時、観世音の名を称せば、大風たちまち、止みなん。」とする観世音菩薩様のお力を、心から願います。

タグ :観世音菩薩オウランガバード石窟

2014年11月13日

封筒の小さなコマーシャル

あと2ヶ月弱で、我が町の宝「基肄城」が築造されて1350年を迎えます。

基山町の公式封筒にも、そのことをPRするコマーシャルロゴが記載されています。

小さな企画ですが、大きな周知効果を生むのではないかと思います。このような「三人寄れば文殊の知恵」的な企画こそ、「できることを持ち寄る」成果だと思います。

多くの知恵と力を持ち寄って、どこにもない我が町の宝を目覚めさせ、皆で基肄城築造1350年祭に参加しませんか。

基山町の公式封筒にも、そのことをPRするコマーシャルロゴが記載されています。

小さな企画ですが、大きな周知効果を生むのではないかと思います。このような「三人寄れば文殊の知恵」的な企画こそ、「できることを持ち寄る」成果だと思います。

多くの知恵と力を持ち寄って、どこにもない我が町の宝を目覚めさせ、皆で基肄城築造1350年祭に参加しませんか。

2014年08月24日

いよいよ「1350年祭」の始まりです!

昨日、太宰府市プラム・カルコア太宰府市民ホール(収容人数602人)にて、満席に近い600人近くの参集者を迎え、「水城・大野城・基肄城1350年式典」が開催されました。

午前は、韓国扶余郡の方々をはじめ、基山町など関係自治体の方々を一同に会した式典が行われ、その後、文化庁の佐藤主任調査官の講演、九州大学名誉教授である西谷正先生による基調講演が行われました。

また会場エントランスでは、関係自治体の紹介ブースが設けられ、多くの方々が観覧されていました。

午後からは、「東アジアの視点から見た水城の成立」と題し、記念シンポが開催され、往々にして百済復興のために戦った白村江の戦いの敗戦処理としての水城・大野城・基肄城の築造の歴史が説かれますが、本シンポでは、7世紀の中国、韓国をはじめとする東アジア世界で起きていた激動のうねりの中で、もがき苦悩する諸国の姿がイメージできる講演とシンポジウムでした。

さあ、いよいよ築造1350年祭のはじまりです。

わが町、基山にも一翼を担う「基肄城」が町の宝、国の宝として鎮座しています。

来年の基肄城築造1350年祭にむけて、取り組みが始まりました。基山を、全国区に押し上げ、売り込む絶好の機会です。

役場任せ、人任せにして、あとで「駄目出し評論」をするのはたやすいことです。

立ち上がるのは、動くのは、このことに気づいた「あなた」です。

さあ、はじまりです。

【画像提供:基山町】

立ち上がるのは、いつでしょうか・・・・・?

午前は、韓国扶余郡の方々をはじめ、基山町など関係自治体の方々を一同に会した式典が行われ、その後、文化庁の佐藤主任調査官の講演、九州大学名誉教授である西谷正先生による基調講演が行われました。

また会場エントランスでは、関係自治体の紹介ブースが設けられ、多くの方々が観覧されていました。

午後からは、「東アジアの視点から見た水城の成立」と題し、記念シンポが開催され、往々にして百済復興のために戦った白村江の戦いの敗戦処理としての水城・大野城・基肄城の築造の歴史が説かれますが、本シンポでは、7世紀の中国、韓国をはじめとする東アジア世界で起きていた激動のうねりの中で、もがき苦悩する諸国の姿がイメージできる講演とシンポジウムでした。

さあ、いよいよ築造1350年祭のはじまりです。

わが町、基山にも一翼を担う「基肄城」が町の宝、国の宝として鎮座しています。

来年の基肄城築造1350年祭にむけて、取り組みが始まりました。基山を、全国区に押し上げ、売り込む絶好の機会です。

役場任せ、人任せにして、あとで「駄目出し評論」をするのはたやすいことです。

立ち上がるのは、動くのは、このことに気づいた「あなた」です。

さあ、はじまりです。

【画像提供:基山町】

立ち上がるのは、いつでしょうか・・・・・?

2014年08月07日

基肄城が造られた歴史的な背景が分かる!

水城・大野城・基肄城 築城1350年を記念する式典が、今月23日(土)に太宰府市で開催されます。

基肄城が築かれた歴史的な背景は、百済救済軍の敗走という単純なものではありません。

東アジア世界の激動の中で、必然として仕組まれた「策略」があります。

西谷正先生(九州大学名誉教授)の基調講演をはじめ日韓の研究者による講演も企画され、さらには、シンポジウムも開催されます。

創作劇「こころつないで -基肄城に秘められたおもい-」の歴史的背景を知る絶好の機会です。

是非、御覧になってください。

基肄城が築かれた歴史的な背景は、百済救済軍の敗走という単純なものではありません。

東アジア世界の激動の中で、必然として仕組まれた「策略」があります。

西谷正先生(九州大学名誉教授)の基調講演をはじめ日韓の研究者による講演も企画され、さらには、シンポジウムも開催されます。

創作劇「こころつないで -基肄城に秘められたおもい-」の歴史的背景を知る絶好の機会です。

是非、御覧になってください。

2012年03月21日

激動の太宰府を生きた人々

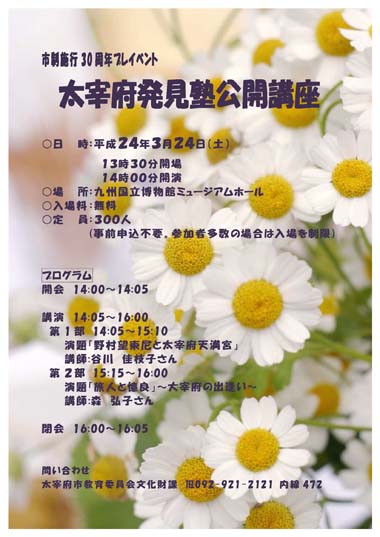

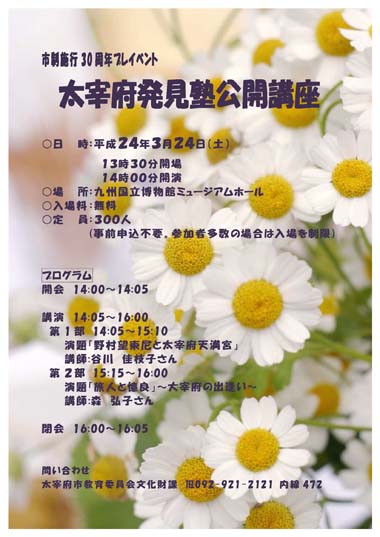

今度の24日(土)に、九州国立博物館ミュージアムホールを会場に、太宰府発見塾公開講座が開かれます。

今回は、幕末を生きた女流歌人野村望東尼の激動の生涯を谷川佳枝子先生に、そして大宰府に筑紫万葉の世界を花開かせた大伴旅人と山上憶良の出会いを、太宰府発見塾々長を務められている森弘子先生が講話されます。

入場料は無料で、事前申し込みは不要ですが、定員が会場の都合で300名となっております。

春の香を少しずつ感じるこの頃、梅の花咲く大宰府を感じつつ、太宰府に生きた人々の姿を重ねてみては如何でしょうか。

今回は、幕末を生きた女流歌人野村望東尼の激動の生涯を谷川佳枝子先生に、そして大宰府に筑紫万葉の世界を花開かせた大伴旅人と山上憶良の出会いを、太宰府発見塾々長を務められている森弘子先生が講話されます。

入場料は無料で、事前申し込みは不要ですが、定員が会場の都合で300名となっております。

春の香を少しずつ感じるこの頃、梅の花咲く大宰府を感じつつ、太宰府に生きた人々の姿を重ねてみては如何でしょうか。

2012年03月08日

太宰府に生きた人々【公開講座のお知らせ】

●お知らせ

今月24日(土)に、九州国立博物館ミュージアムホールを会場に、太宰府発見熟公開講座が開かれます。今回は、幕末を生きた女流歌人野村望東尼の激動の生涯を谷川佳枝子先生に、そして大宰府に筑紫万葉の世界を花開かせた大伴旅人と山上憶良の出会いを、太宰府発見熟々長を務められている森弘子先生が講話されます。

入場料は無料で、事前申し込みは不要です。定員は会場の都合で300名となっています。

■大宰府政庁跡の紅梅【3月7日撮影】

春の香を少しずつ感じるこの頃、梅の花咲く大宰府を感じつつ、太宰府に生きた人々の姿を重ねてみては如何でしょうか。

お問合せは、太宰府市教育委員会 文化財課(電話:092-921-2121)まで。

■講座プログラム

受付開始 13:30

開演 14:00

講演 14:05~16:00

第一部 14:05~15:10

演題「野村望東尼と太宰府天満宮」

講師:谷川 佳枝子先生(『野村望東尼 ひとすじの道を守らば』著者)

■休憩(5分)

第二部 15:15~16:00

演題「旅人と憶良~大宰府の出会い~」

講師:森 弘子先生(太宰府発見塾々長)

閉会 16:00~16:05

今月24日(土)に、九州国立博物館ミュージアムホールを会場に、太宰府発見熟公開講座が開かれます。今回は、幕末を生きた女流歌人野村望東尼の激動の生涯を谷川佳枝子先生に、そして大宰府に筑紫万葉の世界を花開かせた大伴旅人と山上憶良の出会いを、太宰府発見熟々長を務められている森弘子先生が講話されます。

入場料は無料で、事前申し込みは不要です。定員は会場の都合で300名となっています。

■大宰府政庁跡の紅梅【3月7日撮影】

春の香を少しずつ感じるこの頃、梅の花咲く大宰府を感じつつ、太宰府に生きた人々の姿を重ねてみては如何でしょうか。

お問合せは、太宰府市教育委員会 文化財課(電話:092-921-2121)まで。

■講座プログラム

受付開始 13:30

開演 14:00

講演 14:05~16:00

第一部 14:05~15:10

演題「野村望東尼と太宰府天満宮」

講師:谷川 佳枝子先生(『野村望東尼 ひとすじの道を守らば』著者)

■休憩(5分)

第二部 15:15~16:00

演題「旅人と憶良~大宰府の出会い~」

講師:森 弘子先生(太宰府発見塾々長)

閉会 16:00~16:05

2012年02月27日

シンポジウムのお知らせ

日本の古代、今から1300年程前の話。時は飛鳥時代から奈良時代へ移ろうとしていた頃に、今の太宰府市の都府楼地区に、大宰府が置かれました。九州九国三島(後に二島)の統治と外交を担った大宰府の防衛施設として、基山には国の宝・特別史跡基肄城跡が基山(きざん)に鎮座しています。この基肄城跡と、大野城跡そして水城跡を結ぶ防備線の一つとして考えられる地に、新たに見つかったのが、今回のシンポジウムの主題である「史跡 阿志岐山城跡」です。

大宰府は、日本にはじめて出現した古代国家体制(大和政権)の一つの証です。となると、今回のシンポで話題となる阿志岐山城の築城背景を考えることは、日本の古代国家形成を考える上でも注目すべき遺跡の一つといえます。

3月10日(土)にシンポが、翌週には現地見学会が予定されているようです。一度ご覧になられてはいかがでしょうか。

日本に新たな絆と、絆を断ち切る社会を到来させた時代ともいえる飛鳥・奈良時代の社会を感じてみては如何でしょうか。

大宰府は、日本にはじめて出現した古代国家体制(大和政権)の一つの証です。となると、今回のシンポで話題となる阿志岐山城の築城背景を考えることは、日本の古代国家形成を考える上でも注目すべき遺跡の一つといえます。

3月10日(土)にシンポが、翌週には現地見学会が予定されているようです。一度ご覧になられてはいかがでしょうか。

日本に新たな絆と、絆を断ち切る社会を到来させた時代ともいえる飛鳥・奈良時代の社会を感じてみては如何でしょうか。