2025年03月25日

■令和6年度基肄城関連事業終了

令和6年度に基山町から受託した特別史跡基肄城跡ほか町内遺跡周知活用事業が、令和7年3月23日をもって終了いたしました。受託した内容は、①特別史跡基肄城跡の散策環境改善、②第3回特別史跡基肄城跡ハイキング開催、③特別史跡基肄城跡ならびに基山(キザン)に関する企画展の3つです。

①では、散策環境や遺構環境を悪化させる草の除草や遊歩道の保全としての樹木伐採を4回行っております。

■史跡環境保全活動

②は令和7年3月20日、基肄城跡が特別史跡に指定された記念日に第3回特別史跡基肄城跡ハイキングを開催しております。3月下旬にしては異例な前日からの積雪にみまわれ雪山登山という珍しい景色の中を、町内外からお越しの58人のお客様を案内しました。

■第3回特別史跡基肄城跡ハイキング

③は事業②や後述する「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムと連携し、ディープな基肄城を伝える企画展を町立図書館郷土資料コーナーにて3月4日から23日まで開催いたしました。基山(キザン)に対する思いも展示し、基山町ご出身の漫画家 原泰久先生の直筆イラストと基肄城に対する思いをご寄稿いただき展示いたしました。

■基肄城を未来へつなぐ企画展

そして、一昨日、23日に「基肄城を未来へつなぐ」と題したシンポジウムが開催され、世界考古学会議会長であり九州大学大学院教授溝口孝司先生にお越しいただき「関連世界遺産から考える基肄城の未来」と題した基調講演、さらには久留米工業大学教授大森洋子先生にコーディネートしていただいた「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムが行われ、当会の福永副理事長も民間の立場から意見を述べるべく登壇し、基肄城の記念日にみんなが集い基肄城を舞台に様々な催し(創作劇、音楽祭、ディープな基肄城を知る濃い・来い・恋ハイキング、基肄城キャンプ、観月会、衣装を着ての歴史体験などなど)を行うような『基肄城まつり』を提案しております。また、きやま創作劇に出演し、現在、東映京都俳優部に所属してご活躍中の江島千智さんも登壇され、若い力でできることを考え情報発信などを実践していくことの大切さもご提案いただきました。

■溝口孝司先生による基調講演

■「基肄城を未来へつなぐ」パネルディスカッション

令和6年度の基山町からの受託事業、基山町主催事業と特別史跡基肄城跡に係る全ての取組が終了いたしました。

令和6年度はまもなく終わりますが、「基肄城を未来へつなぐ」ための一歩は昭和前期の久保山善映先生の活動から既に始まっています。そして今、基肄城・キザンを舞台に多くの方々が集い活動が再興しています。令和7年度には、何が始まるか、何が始められるのか、一つひとつ、一歩いっぽ進んでいきましょう。

みんなで・・・・

※2027年は基肄城跡史跡指定90周年、2037年は史跡指定100年です。

①では、散策環境や遺構環境を悪化させる草の除草や遊歩道の保全としての樹木伐採を4回行っております。

■史跡環境保全活動

②は令和7年3月20日、基肄城跡が特別史跡に指定された記念日に第3回特別史跡基肄城跡ハイキングを開催しております。3月下旬にしては異例な前日からの積雪にみまわれ雪山登山という珍しい景色の中を、町内外からお越しの58人のお客様を案内しました。

■第3回特別史跡基肄城跡ハイキング

③は事業②や後述する「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムと連携し、ディープな基肄城を伝える企画展を町立図書館郷土資料コーナーにて3月4日から23日まで開催いたしました。基山(キザン)に対する思いも展示し、基山町ご出身の漫画家 原泰久先生の直筆イラストと基肄城に対する思いをご寄稿いただき展示いたしました。

■基肄城を未来へつなぐ企画展

そして、一昨日、23日に「基肄城を未来へつなぐ」と題したシンポジウムが開催され、世界考古学会議会長であり九州大学大学院教授溝口孝司先生にお越しいただき「関連世界遺産から考える基肄城の未来」と題した基調講演、さらには久留米工業大学教授大森洋子先生にコーディネートしていただいた「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムが行われ、当会の福永副理事長も民間の立場から意見を述べるべく登壇し、基肄城の記念日にみんなが集い基肄城を舞台に様々な催し(創作劇、音楽祭、ディープな基肄城を知る濃い・来い・恋ハイキング、基肄城キャンプ、観月会、衣装を着ての歴史体験などなど)を行うような『基肄城まつり』を提案しております。また、きやま創作劇に出演し、現在、東映京都俳優部に所属してご活躍中の江島千智さんも登壇され、若い力でできることを考え情報発信などを実践していくことの大切さもご提案いただきました。

■溝口孝司先生による基調講演

■「基肄城を未来へつなぐ」パネルディスカッション

令和6年度の基山町からの受託事業、基山町主催事業と特別史跡基肄城跡に係る全ての取組が終了いたしました。

令和6年度はまもなく終わりますが、「基肄城を未来へつなぐ」ための一歩は昭和前期の久保山善映先生の活動から既に始まっています。そして今、基肄城・キザンを舞台に多くの方々が集い活動が再興しています。令和7年度には、何が始まるか、何が始められるのか、一つひとつ、一歩いっぽ進んでいきましょう。

みんなで・・・・

※2027年は基肄城跡史跡指定90周年、2037年は史跡指定100年です。

2025年03月02日

■『基肄城を未来へつなぐ』企画展 開催中

当会が基山町教育委員会からの受託事業の一つとして受けた「町内遺跡周知活用事業」の中の一つの柱である、『基肄城を未来へつなぐ』企画展が、当初予定の3月4日(火)開会を前倒しし、町教育委員会監理の元、昨日から基山町立図書館 郷土資料コーナーにて開会しています。

【基山町立図書館 郷土資料コーナーにて開催中】

基山町教育委員会が令和6年度に進めている「特別史跡基肄城跡活用推進事業」の3つの取組を深く知る展示として企画しました。

一つは、11月23日に開催された「基肄城跡の魅力発見バスツアー」、二つ目は3月20日に開催予定の「第3回特別史跡基肄城跡ハイキング」、そして特別史跡基肄城跡に関するシンポジウムとしては久しぶりの開催となる「特別史跡基肄城跡シンポジウム『基肄城を未来へつなぐ』」の3つの企画を深く知る展示を行っています。

基肄城の持つ『基本的価値』を知り、積み重ねられたきた人々の「思い」「想い」をはじめ、基山町御出身の漫画家 原先生の基肄城に対する「想い」も御寄せていただき展示しています。

そして、これまで平成24年以来、当会も含め官民協働で取り組んできた基肄城を素材とした様々な取組も紹介しています。

わが町の宝であり国の宝である「特別史跡基肄城跡」を未来へつなぐ取組は、一人ひとりの「思い」「想い」から、既に動き始まっています。

是非、企画展ご覧ください。

【基山町立図書館 郷土資料コーナーにて開催中】

基山町教育委員会が令和6年度に進めている「特別史跡基肄城跡活用推進事業」の3つの取組を深く知る展示として企画しました。

一つは、11月23日に開催された「基肄城跡の魅力発見バスツアー」、二つ目は3月20日に開催予定の「第3回特別史跡基肄城跡ハイキング」、そして特別史跡基肄城跡に関するシンポジウムとしては久しぶりの開催となる「特別史跡基肄城跡シンポジウム『基肄城を未来へつなぐ』」の3つの企画を深く知る展示を行っています。

基肄城の持つ『基本的価値』を知り、積み重ねられたきた人々の「思い」「想い」をはじめ、基山町御出身の漫画家 原先生の基肄城に対する「想い」も御寄せていただき展示しています。

そして、これまで平成24年以来、当会も含め官民協働で取り組んできた基肄城を素材とした様々な取組も紹介しています。

わが町の宝であり国の宝である「特別史跡基肄城跡」を未来へつなぐ取組は、一人ひとりの「思い」「想い」から、既に動き始まっています。

是非、企画展ご覧ください。

タグ :特別史跡基肄城跡

2024年07月27日

令和6年度きやま創作劇『永遠(トワ)に君思う』始まり!

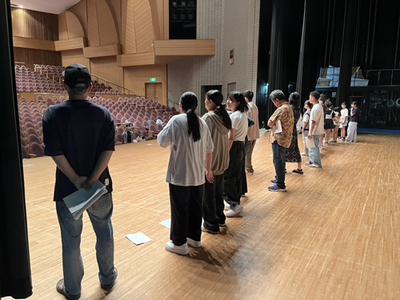

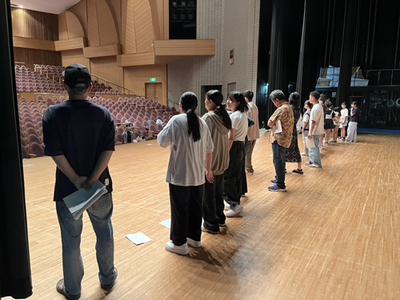

本日、午前10時から町民会館小ホールにて、令和6年度第8回きやま創作劇『永遠(トワ)に君思う』公演にむけた説明会が開催され、その後引き続き第1回練習へと移りました。

■松田一也基山町長からご挨拶いただきました。

■総指揮者 福永さんから、劇内容説明の様子

今回のテーマは、私たち「きやま」の思い(歴史)が詰まった山・基山(キザン)を舞台に、地主神(とこぬしのかみ)である荒穂大明神さまとキザン(基山)という神代の世界から、三韓統一を目指す新羅の策謀の渦にのみ込まれていった激動の7世紀、東アジア世界(新羅・百済・高句麗、そして倭)の国造り(国家形成)の物語です。

6月7日(金)に第1回きやま創作劇実行委員会が開催され、今年度も公演を行うこと、素材を基山町が今年度取り組む「基山(キザン)・基肄城さいこープロジェクト」と連携することが確認され、脚本づくりが大詰めをむかえます。

■7月22日開催の第2回きやま創作劇実行委員会

そして、7月20日(土)には、今日の説明会に先立ち、きのくに祭へ「きやま創作劇」宣伝隊が繰り出し、今年度の「永遠(トワ)に君思う」の宣伝を行っています。

■きやま創作劇宣伝隊(於 きのくに祭)

いよいよ今年も「きやま創作劇」の半年が始まります。

いつもの顔ぶれに、新たな仲間も加え『永遠(トワ)に君思う』公演にむけた一歩がスタートしました。

参画してくださる皆さま、くれぐれも、体調管理にはご留意くださり、12月8日(日)の公演のその日を、集った仲間みなでむかえましょう。

ご安全に・・・・・・!

追記

今年で、きやま創作劇が生まれて12年(前身の基山町立小中学校合同創作劇を含む)。キャストの中に唯一、平成24年(2012)12月公演から出演してくれている渡邉くんも20歳に。12年前の第1回公演の感想文(当時小学校2年生)に「今回のげきにさんかするのは、本当はいやでした。」とつづってくれています(基山の歴史と文化を語り継ぐ会、2013)。

基山の歴史と文化を語り継ぐ会(2013)『町史研究 きやま』創刊号

■松田一也基山町長からご挨拶いただきました。

■総指揮者 福永さんから、劇内容説明の様子

今回のテーマは、私たち「きやま」の思い(歴史)が詰まった山・基山(キザン)を舞台に、地主神(とこぬしのかみ)である荒穂大明神さまとキザン(基山)という神代の世界から、三韓統一を目指す新羅の策謀の渦にのみ込まれていった激動の7世紀、東アジア世界(新羅・百済・高句麗、そして倭)の国造り(国家形成)の物語です。

6月7日(金)に第1回きやま創作劇実行委員会が開催され、今年度も公演を行うこと、素材を基山町が今年度取り組む「基山(キザン)・基肄城さいこープロジェクト」と連携することが確認され、脚本づくりが大詰めをむかえます。

■7月22日開催の第2回きやま創作劇実行委員会

そして、7月20日(土)には、今日の説明会に先立ち、きのくに祭へ「きやま創作劇」宣伝隊が繰り出し、今年度の「永遠(トワ)に君思う」の宣伝を行っています。

■きやま創作劇宣伝隊(於 きのくに祭)

いよいよ今年も「きやま創作劇」の半年が始まります。

いつもの顔ぶれに、新たな仲間も加え『永遠(トワ)に君思う』公演にむけた一歩がスタートしました。

参画してくださる皆さま、くれぐれも、体調管理にはご留意くださり、12月8日(日)の公演のその日を、集った仲間みなでむかえましょう。

ご安全に・・・・・・!

追記

今年で、きやま創作劇が生まれて12年(前身の基山町立小中学校合同創作劇を含む)。キャストの中に唯一、平成24年(2012)12月公演から出演してくれている渡邉くんも20歳に。12年前の第1回公演の感想文(当時小学校2年生)に「今回のげきにさんかするのは、本当はいやでした。」とつづってくれています(基山の歴史と文化を語り継ぐ会、2013)。

基山の歴史と文化を語り継ぐ会(2013)『町史研究 きやま』創刊号

2024年03月02日

■令和5年度歴史散歩開催

本日、基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会主催の歴史散歩が、鳥栖市田代から小郡市祇園までを「伊能忠敬の測量日記と町の成り立ち」と題して開催されました。

早朝に小雪舞い散る天候で、寒さが戻った弥生三月の初旬となり、参加してくださるお客様の出足も心配されましたが、30名に近い方々が参加してくださり、熱心に文化遺産解説に耳を傾けておられました。

■受付の様子

この歴史散歩には、当会会員、基肄かたろう会、基山町文化遺産ガイドボランティア養成講座の皆さんが参画いただきました。今年は安全管理とタイムキーパー担当ではありましたが、道々の解説に、「伊能忠敬が測量した本郷川の幅七間と記されている」ことなどの新たな知識や、また地元の方々からの思わぬ秋月街道情報などあり、いつもながら学び多い歴史散歩となりました。

【左:田代外町追分石 右:田代祇園神社】

【小郡市平田家住宅】

朝早くから参加くださったお客様、ありがとうございました。

また、受付から安全管理、時に「厳しい」タイムキーパーを担っていただくなど参画いただいた皆さま、お疲れ様でした。

そしてありがとうございました。

早朝に小雪舞い散る天候で、寒さが戻った弥生三月の初旬となり、参加してくださるお客様の出足も心配されましたが、30名に近い方々が参加してくださり、熱心に文化遺産解説に耳を傾けておられました。

■受付の様子

この歴史散歩には、当会会員、基肄かたろう会、基山町文化遺産ガイドボランティア養成講座の皆さんが参画いただきました。今年は安全管理とタイムキーパー担当ではありましたが、道々の解説に、「伊能忠敬が測量した本郷川の幅七間と記されている」ことなどの新たな知識や、また地元の方々からの思わぬ秋月街道情報などあり、いつもながら学び多い歴史散歩となりました。

【左:田代外町追分石 右:田代祇園神社】

【小郡市平田家住宅】

朝早くから参加くださったお客様、ありがとうございました。

また、受付から安全管理、時に「厳しい」タイムキーパーを担っていただくなど参画いただいた皆さま、お疲れ様でした。

そしてありがとうございました。

2023年12月27日

■第7回きやま創作劇「むすび」の会

去る12月23日(土)午後7時、町民会館小ホールにて第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』に参画していただいたキャスト・スタッフの皆さまに対する「お疲れ様会」が行われました。

「やり遂げた」感、「ん~っ、もう少し」感など様々な思いが、それぞれのお顔に表現されていたようです。

冒頭に松田一也町長から、ご自身の「反省」の弁も含め、過去最高の「出来」だった点や皆さんに対する労いのお言葉をいただき、柴田昌範教育長からも今回の劇の素晴らしさへのお褒めと皆さんに対する感謝のお言葉をいただきました。

■松田一也町長からのご挨拶

■柴田昌範教育長からのご挨拶

次にキャストから、参画しての「感想」を語ってもらい、各人それぞれの「思い」「想い」が語られています。

結びに、脚本・演出・総合制作を担っていただいた福永真理子氏から、今回の「作品」に対する講評を話していただき「お疲れ様会」を閉じました。

■福永真理子氏からの講評

本日12月27日(水)午後5時30分から、基山町役場2階会議室にて、きやま創作劇実行委員会による反省会議を開催し、観客総数、御寄附いただいた金額などの報告の後、良かった点、少し反省が必要な点などを出し合い、「次の一歩」への道しるべとし、第7回きやま創作劇すべての取組を「終演」いたしました。

■きやま創作劇実行委員会 反省会議

そこ・ここで語られた「良かった点」「反省が必要な点」については、それぞれの心に刻み次への一歩としてください。

くれぐれも「結果が良ければ、その過程は不問にする」というお気持ちだけは抱かないように。クリエイターたるもの、常に作品と自らのみならず自らの行動で周りも導き、ブラッシュアップしていく気持ちを持ち続けることが大切です。

結びに、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』制作にあたり、関係ならびにお支えいただいた多くの皆さまに、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

少し早いですが、「良いお年を、お迎えください。」

「やり遂げた」感、「ん~っ、もう少し」感など様々な思いが、それぞれのお顔に表現されていたようです。

冒頭に松田一也町長から、ご自身の「反省」の弁も含め、過去最高の「出来」だった点や皆さんに対する労いのお言葉をいただき、柴田昌範教育長からも今回の劇の素晴らしさへのお褒めと皆さんに対する感謝のお言葉をいただきました。

■松田一也町長からのご挨拶

■柴田昌範教育長からのご挨拶

次にキャストから、参画しての「感想」を語ってもらい、各人それぞれの「思い」「想い」が語られています。

結びに、脚本・演出・総合制作を担っていただいた福永真理子氏から、今回の「作品」に対する講評を話していただき「お疲れ様会」を閉じました。

■福永真理子氏からの講評

本日12月27日(水)午後5時30分から、基山町役場2階会議室にて、きやま創作劇実行委員会による反省会議を開催し、観客総数、御寄附いただいた金額などの報告の後、良かった点、少し反省が必要な点などを出し合い、「次の一歩」への道しるべとし、第7回きやま創作劇すべての取組を「終演」いたしました。

■きやま創作劇実行委員会 反省会議

そこ・ここで語られた「良かった点」「反省が必要な点」については、それぞれの心に刻み次への一歩としてください。

くれぐれも「結果が良ければ、その過程は不問にする」というお気持ちだけは抱かないように。クリエイターたるもの、常に作品と自らのみならず自らの行動で周りも導き、ブラッシュアップしていく気持ちを持ち続けることが大切です。

結びに、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』制作にあたり、関係ならびにお支えいただいた多くの皆さまに、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

少し早いですが、「良いお年を、お迎えください。」

タグ :きやま創作劇

2023年12月19日

■「第15回きやま展」展示替え

昨日、令和5年12月17日に、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』公演を終えたことを受け、覗きケースの展示替えを行いました。

劇に込められた様々な思いをパネル化するとともに、創作劇総指揮者である福永真理子氏が使っていた書き込みがある「台本」や作品の完成度を極限まで高めるための「ダメ出し」ノートを展示しています。

この「ダメ出し」は、12月10日の公演の直前、1回目公演を受け、2回目公演の完成度を高める上でも役立てられます。作品のブラッシュアップをやり続けることの大事さを見ることができる、貴重な資料です。

完成度を高める「求道」の精神は、様々な場面で必要とされることです。

しかし、一旦公演本番に入ると静観し、次の一歩への「反省(糧)」へとつなげていく。

創作劇では公演という舞台が、否が応でも到達点として理解しやすいですが、社会生活の中では、なかなか到達点が見えず、いつまでも「ブラッシュアップ」しつづけ、終わらない仕事ぶり、生活ぶりの方をお見かけすることが多くなりました。

結果、「成果」が出ず、「悩みのスパイラル」に埋没(沈没)していく。

そうならないためには、思い切った「区切り」を自ら課し、その区切りまではブラッシュアップを続け、その区切りで一旦終わらせ、その時に「反省」をつづり、次へ踏み出す一歩とすることが大切だと思います。

ひとの世に「完璧はない」

であるならば、「完璧」に近づける努力をする。

実は、「完璧」と思っている目標自体が、自分のちっぽけな小さな見識の中での疑似「完璧」であることに気づき、違った多様な見識を受け入れつつ「完璧」に近づけていくことが大事だと思います。

この時も「区切り」が節目として大事な役割を担います。

創作劇総指揮者の『福永ダメ出しノート』

そういう視点でもご覧ください。

劇に込められた様々な思いをパネル化するとともに、創作劇総指揮者である福永真理子氏が使っていた書き込みがある「台本」や作品の完成度を極限まで高めるための「ダメ出し」ノートを展示しています。

この「ダメ出し」は、12月10日の公演の直前、1回目公演を受け、2回目公演の完成度を高める上でも役立てられます。作品のブラッシュアップをやり続けることの大事さを見ることができる、貴重な資料です。

完成度を高める「求道」の精神は、様々な場面で必要とされることです。

しかし、一旦公演本番に入ると静観し、次の一歩への「反省(糧)」へとつなげていく。

創作劇では公演という舞台が、否が応でも到達点として理解しやすいですが、社会生活の中では、なかなか到達点が見えず、いつまでも「ブラッシュアップ」しつづけ、終わらない仕事ぶり、生活ぶりの方をお見かけすることが多くなりました。

結果、「成果」が出ず、「悩みのスパイラル」に埋没(沈没)していく。

そうならないためには、思い切った「区切り」を自ら課し、その区切りまではブラッシュアップを続け、その区切りで一旦終わらせ、その時に「反省」をつづり、次へ踏み出す一歩とすることが大切だと思います。

ひとの世に「完璧はない」

であるならば、「完璧」に近づける努力をする。

実は、「完璧」と思っている目標自体が、自分のちっぽけな小さな見識の中での疑似「完璧」であることに気づき、違った多様な見識を受け入れつつ「完璧」に近づけていくことが大事だと思います。

この時も「区切り」が節目として大事な役割を担います。

創作劇総指揮者の『福永ダメ出しノート』

そういう視点でもご覧ください。

2023年12月18日

■歴史散歩現地研修

昨日、12月17日(日)午前9時、小雪舞い散る中、基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会主催の「歴史散歩」の現地研修が3市町の民間団体ならびに所管の教育委員会の合同で行われました。

今回のテーマは、「伊能忠敬の測量日記と町の成り立ち」と題し、田代宿から小郡町までの約4.7kmを歩きました。

佐賀県鳥栖市にある田代宿内の「陣屋」「制札場」「一里山跡」「代官所跡」「八坂祇園神社」などを巡り、長崎街道から彦山道・秋月街道へ入り、近代に建造された「縣境標石」を過ぎて、福岡県小郡市へ。

「日吉神社」、「平田家住宅」を通り、小郡市の「祇園宮」までたどり着く行程です。

田代八坂神社での研修の様子

長崎街道と彦山道との追分

「縣界標」

過去、巡ったコースを再構成したものですが、この2・3年で通り沿いの風情が様変わりした田代宿や、旧国境が現在の県境に一致しているだけに、行政境が行政サービス「境」になっていることは、住民的にはやや悩ましい気がいたしました。

個人的には、我が町基山では集落の出入り口にある「疫神」が、田代代官所前のお宅の片隅に立てられ、「祇園」の文字が見えるお札が貼られていたのには、「何故、集落(田代宿)の中心に置かれているのだろう。」という疑問がわき、鳥栖の民間団体の方にお尋ねしても「・・・・」でしたので、調べてみたい欲求にかられたところでした。

田代代官所跡前にある疫神

終始、小雪舞い散る中の寒い中ではありましたが、参画いただいた皆さま、お疲れ様でした。来年2月にリハーサル、3月初旬開催の歴史散歩本番にむけて、基山町関係者は安全管理という立場ですが、「他所を知って我が身を知る」気持ちで取組を深めていきます。

今回のテーマは、「伊能忠敬の測量日記と町の成り立ち」と題し、田代宿から小郡町までの約4.7kmを歩きました。

佐賀県鳥栖市にある田代宿内の「陣屋」「制札場」「一里山跡」「代官所跡」「八坂祇園神社」などを巡り、長崎街道から彦山道・秋月街道へ入り、近代に建造された「縣境標石」を過ぎて、福岡県小郡市へ。

「日吉神社」、「平田家住宅」を通り、小郡市の「祇園宮」までたどり着く行程です。

田代八坂神社での研修の様子

長崎街道と彦山道との追分

「縣界標」

過去、巡ったコースを再構成したものですが、この2・3年で通り沿いの風情が様変わりした田代宿や、旧国境が現在の県境に一致しているだけに、行政境が行政サービス「境」になっていることは、住民的にはやや悩ましい気がいたしました。

個人的には、我が町基山では集落の出入り口にある「疫神」が、田代代官所前のお宅の片隅に立てられ、「祇園」の文字が見えるお札が貼られていたのには、「何故、集落(田代宿)の中心に置かれているのだろう。」という疑問がわき、鳥栖の民間団体の方にお尋ねしても「・・・・」でしたので、調べてみたい欲求にかられたところでした。

田代代官所跡前にある疫神

終始、小雪舞い散る中の寒い中ではありましたが、参画いただいた皆さま、お疲れ様でした。来年2月にリハーサル、3月初旬開催の歴史散歩本番にむけて、基山町関係者は安全管理という立場ですが、「他所を知って我が身を知る」気持ちで取組を深めていきます。

2023年12月08日

■第7回きやま創作劇『この道は』公演迫る!

いよいよ公演のその日まで2日前となりました。

キャスト・スタッフの皆さん、いままで培ってきた自分を信じて、公演の日を迎えましょう。

あとは久保山善映先生、梁井幾太郎村長、そして基山のたくさんのご先祖様たちが見守ってくださいます。

■片隅でたたずむ小道具たち

■片隅でたたずむ小道具たち

『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』

皆が持てる力を持ち寄り、精一杯演じます。

ご期待ください!

キャスト・スタッフの皆さん、いままで培ってきた自分を信じて、公演の日を迎えましょう。

あとは久保山善映先生、梁井幾太郎村長、そして基山のたくさんのご先祖様たちが見守ってくださいます。

■片隅でたたずむ小道具たち

■片隅でたたずむ小道具たち『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』

皆が持てる力を持ち寄り、精一杯演じます。

ご期待ください!

2023年09月29日

■第2回文化遺産調査

昨日、当会も参画し、文化遺産ガイドボランティア養成講座にて行っている、第2回文化遺産調査フィールドワークが実施されました。

第1回目からの延長で、昨日は「つつみ跡」〜「東北門跡」までを踏査しています。

皆さんの感受性に任せ、「気になるモノ」「興味のあるモノ」を探していくフィールドワーク。

【左:明るくなった住吉神社 右:倒れても生き続ける「根性タブ」】

【左:山中に転がる巨石 右:現代の境界標】

【左:境界石を前にひと議論 右:境界石】

昨日も「堺」の文字が陰刻された境界石、現代の境界標、基肄城にある礎石建物の基礎石を考える上で重要となる道々にある巨石、基山(きざん)に棲息する動物を知る上で貴重な情報源となる散策路の真ん中にある小動物のフン、生活の知恵とも言える山芋を掘るコツ、今後の基肄城整備の際にヒントとなる「方向感覚がなくなる」山道、身近な記憶としての基山中学校の学校林や市町村合併の話など、基山(きざん)にある事物としての文化遺産から、踏査の際、皆さんの口々に語られる「お話」の一つひとつが文化遺産そのもので、楽しく興味深い第2回文化遺産調査となりました。

【お疲れ様でした】

次回、第3回は10月28日(土)です。東北門跡から北ノ御門(北帝)周辺を踏査する予定です。今度は何が「飛び出す」やら、とても楽しみです。

参画された皆さま、お疲れ様でした。

第1回目からの延長で、昨日は「つつみ跡」〜「東北門跡」までを踏査しています。

皆さんの感受性に任せ、「気になるモノ」「興味のあるモノ」を探していくフィールドワーク。

【左:明るくなった住吉神社 右:倒れても生き続ける「根性タブ」】

【左:山中に転がる巨石 右:現代の境界標】

【左:境界石を前にひと議論 右:境界石】

昨日も「堺」の文字が陰刻された境界石、現代の境界標、基肄城にある礎石建物の基礎石を考える上で重要となる道々にある巨石、基山(きざん)に棲息する動物を知る上で貴重な情報源となる散策路の真ん中にある小動物のフン、生活の知恵とも言える山芋を掘るコツ、今後の基肄城整備の際にヒントとなる「方向感覚がなくなる」山道、身近な記憶としての基山中学校の学校林や市町村合併の話など、基山(きざん)にある事物としての文化遺産から、踏査の際、皆さんの口々に語られる「お話」の一つひとつが文化遺産そのもので、楽しく興味深い第2回文化遺産調査となりました。

【お疲れ様でした】

次回、第3回は10月28日(土)です。東北門跡から北ノ御門(北帝)周辺を踏査する予定です。今度は何が「飛び出す」やら、とても楽しみです。

参画された皆さま、お疲れ様でした。

2023年09月18日

■第7回きやま創作劇『この道は』練習進行中!

本日から基山町民会館大ホールを使っての練習が始まりました。

舞台上での立ち位置確認第1歩目が動き出すと同時に、ホール全体を包むような声を出せるよう

「おーーーーーーーーーーーーーーーーーい」

発生練習も行われています。

舞台裏の「片隅」では、「あの男たち」の密かな練習も行われていました。

「あの男たち」の密かな練習

「あの男たち」の密かな練習

少しずつ、少しずつ公演の舞台へ向かって進行中です。

『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』

基肄城を国の宝に押し上げ、基肄城に一番身近な基山町民に知らしめた久保山善映先生の物語です。

乞うご期待!

舞台上での立ち位置確認第1歩目が動き出すと同時に、ホール全体を包むような声を出せるよう

「おーーーーーーーーーーーーーーーーーい」

発生練習も行われています。

舞台裏の「片隅」では、「あの男たち」の密かな練習も行われていました。

「あの男たち」の密かな練習

「あの男たち」の密かな練習少しずつ、少しずつ公演の舞台へ向かって進行中です。

『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』

基肄城を国の宝に押し上げ、基肄城に一番身近な基山町民に知らしめた久保山善映先生の物語です。

乞うご期待!

2023年09月14日

■特別史跡基肄城跡整備へむけて(その2)

9月13日(水)、基山町教育委員会が進めている『特別史跡基肄城跡整備基本設計』策定にむけて、今後の基肄城跡整備への課題を現地で確認する取組の第2回目が行われました。

基肄城跡がある基山(きざん)を舞台に活動を行っている6つの民間団体にお声がけがなされ、13日は当会ならびに前回同様「基肄かたろう会」、「文化遺産ガイドボランティア養成講座」の皆さまに加え、30年以上の活動歴をお持ちの「基肄山歩会」、そして「オキナグサ保存会」の皆さまとともに、基肄城跡が持つ課題について現地を一日かけて巡り、課題を出し合いました。

前回同様の課題の他に、通天洞や便益施設に関する文化遺産が持つ景観や保全の問題についても熱く議論が交わされました。

基肄城にある課題の数々

基肄城にある課題の数々

二回にわたる聞き取り内容を十二分に咀嚼し、官民連携で『特別史跡基肄城跡整備基本設計』が策定されることを願うとともに、できることを持ち寄り史跡の価値を損なわず、町民みなが保護(保存と活用)できる特別史跡基肄城跡に生まれ変わることを心より願います。

「午前」と「午後」の振り返りの様子

結びに、足早に巡る皆さまについて行くのがやっとという13日の基肄城探査でした。参画いただいた皆さま、お疲れ様でした。そして有意義なご意見を出していただき、ありがとうございました。

基肄城跡がある基山(きざん)を舞台に活動を行っている6つの民間団体にお声がけがなされ、13日は当会ならびに前回同様「基肄かたろう会」、「文化遺産ガイドボランティア養成講座」の皆さまに加え、30年以上の活動歴をお持ちの「基肄山歩会」、そして「オキナグサ保存会」の皆さまとともに、基肄城跡が持つ課題について現地を一日かけて巡り、課題を出し合いました。

前回同様の課題の他に、通天洞や便益施設に関する文化遺産が持つ景観や保全の問題についても熱く議論が交わされました。

基肄城にある課題の数々

基肄城にある課題の数々二回にわたる聞き取り内容を十二分に咀嚼し、官民連携で『特別史跡基肄城跡整備基本設計』が策定されることを願うとともに、できることを持ち寄り史跡の価値を損なわず、町民みなが保護(保存と活用)できる特別史跡基肄城跡に生まれ変わることを心より願います。

「午前」と「午後」の振り返りの様子

結びに、足早に巡る皆さまについて行くのがやっとという13日の基肄城探査でした。参画いただいた皆さま、お疲れ様でした。そして有意義なご意見を出していただき、ありがとうございました。

2023年09月10日

■特別史跡基肄城跡整備へむけて

9月8日(金)、基山町教育委員会が進めている『特別史跡基肄城跡整備基本設計』策定にむけて、今後の基肄城跡整備への課題を現地で確認する取組が行われました。

検討の様子

検討の様子

基肄城跡がある基山(きざん)を舞台に活動を行っている6つの民間団体にお声がけがなされ、8日は当会ならびに町内の文化遺産ガイドを担ってくださっている「基肄かたろう会」の方々を中心に、基肄城跡が持つ課題について現地を一日かけて巡り、課題を出し合いました。

散策者むけの道標サインや文化財説明サインの不足、休憩のための椅子の不足、登山者による散策路の乱造・盗掘、散策路を塞ぐ樹木や眺望点を阻害する樹木の繁茂、急斜面を利用した危険な散策路、史跡地の無許可な私的使用など様々な課題が見えてきています。

様々な課題がありますが、全てをひと時で解決することは困難です。

そのためには、整備基本設計を行政だけで策定し、行政だけで担うのではなく、関係する町民みなで特別史跡基肄城跡の価値を遺しつつ、望ましい姿とは何かを考え、一つひとつ町民の手で監理された史跡地であることを取り戻すことが、乱れた特別史跡基肄城跡から整った特別史跡基肄城跡へと生まれ変わる一歩だと思います。

今月13日に第2回目が行われます。「整備」は、散策路や各種サイン整備だけが「整備」ではありません。基肄城跡は「自然」豊かな山の中に存在します。樹木、草、昆虫、動物様々な自然物と共存しています。これらを含めて、どのように「整備」し「手入れ」をしていくのが望ましいことかを考え実践方法までを検討するのが『整備基本設計』です。

基山(きざん)の歴史を考え伝える団体だけではつくることは十分ではありません。樹木や草花、昆虫や動物を考える団体も加わり、互いの団体の活動を尊重しつつ、特別史跡基肄城跡を保存するとともに自然との共生を行える整備設計にしていくことが、これからの「整備」のあり方だと思います。

検討の様子

検討の様子基肄城跡がある基山(きざん)を舞台に活動を行っている6つの民間団体にお声がけがなされ、8日は当会ならびに町内の文化遺産ガイドを担ってくださっている「基肄かたろう会」の方々を中心に、基肄城跡が持つ課題について現地を一日かけて巡り、課題を出し合いました。

散策者むけの道標サインや文化財説明サインの不足、休憩のための椅子の不足、登山者による散策路の乱造・盗掘、散策路を塞ぐ樹木や眺望点を阻害する樹木の繁茂、急斜面を利用した危険な散策路、史跡地の無許可な私的使用など様々な課題が見えてきています。

様々な課題がありますが、全てをひと時で解決することは困難です。

そのためには、整備基本設計を行政だけで策定し、行政だけで担うのではなく、関係する町民みなで特別史跡基肄城跡の価値を遺しつつ、望ましい姿とは何かを考え、一つひとつ町民の手で監理された史跡地であることを取り戻すことが、乱れた特別史跡基肄城跡から整った特別史跡基肄城跡へと生まれ変わる一歩だと思います。

今月13日に第2回目が行われます。「整備」は、散策路や各種サイン整備だけが「整備」ではありません。基肄城跡は「自然」豊かな山の中に存在します。樹木、草、昆虫、動物様々な自然物と共存しています。これらを含めて、どのように「整備」し「手入れ」をしていくのが望ましいことかを考え実践方法までを検討するのが『整備基本設計』です。

基山(きざん)の歴史を考え伝える団体だけではつくることは十分ではありません。樹木や草花、昆虫や動物を考える団体も加わり、互いの団体の活動を尊重しつつ、特別史跡基肄城跡を保存するとともに自然との共生を行える整備設計にしていくことが、これからの「整備」のあり方だと思います。

タグ :特別史跡基肄城跡

2023年09月02日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その30)

■様々な「物語」

これまで29回のお話を記してきました。

これら一つひとつの物語が歴史となり、つながり、今に至っています。

「天智天皇欽仰之碑」の建立に込められた想いは、様々な人びとの想い、考えや社会の有り様、絡み合う多くの歴史の結び目の「ひとつ」として、今を生きる私たちの眼前に「天智天皇欽仰之碑」として「体現」してくれています。

その歴史の結び目に収斂してくる全ての物語を描くことは困難ですが、第7回きやま創作劇「この道は 基肄城が基肄城とならしむる時」は、近代末期に生きた我が町基山の先人たちが歩んだ歴史を、今を生きる私たちが少しでも知り、そして何よりも未来へ生きるための糧・指針とするために皆で考え、支え合い、観に来てくださる皆さんへ伝えるために演じます。

令和5年(2023)12月10日 基山町民会館大ホールを舞台に、集った多くの仲間が精一杯支え合い、演じ、そして観劇してくださる多くの皆さまと一体となって「きやま創作劇」は完成します。

どうか、集ったみ〜んなで創り上げる「きやま創作劇」にお越しください。

これまで29回のお話を記してきました。

これら一つひとつの物語が歴史となり、つながり、今に至っています。

「天智天皇欽仰之碑」の建立に込められた想いは、様々な人びとの想い、考えや社会の有り様、絡み合う多くの歴史の結び目の「ひとつ」として、今を生きる私たちの眼前に「天智天皇欽仰之碑」として「体現」してくれています。

その歴史の結び目に収斂してくる全ての物語を描くことは困難ですが、第7回きやま創作劇「この道は 基肄城が基肄城とならしむる時」は、近代末期に生きた我が町基山の先人たちが歩んだ歴史を、今を生きる私たちが少しでも知り、そして何よりも未来へ生きるための糧・指針とするために皆で考え、支え合い、観に来てくださる皆さんへ伝えるために演じます。

令和5年(2023)12月10日 基山町民会館大ホールを舞台に、集った多くの仲間が精一杯支え合い、演じ、そして観劇してくださる多くの皆さまと一体となって「きやま創作劇」は完成します。

どうか、集ったみ〜んなで創り上げる「きやま創作劇」にお越しください。

2023年09月01日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その29)

■九州鉄道 基山驛開業(その3)

大正10年(1921)8月5日に「基山驛」が開業し、当時の「お祭り騒ぎ」の様子を伝える古写真が遺されています。

木山口町商工会あげての取組だっただけに、その賑わいぶりが伝わってきます。

この後、大刀洗飛行場開設(昭和8年)、甘木線開通(昭和14年)など軍事的色彩を強めていく日本の歴史に合わせるかのように、ここ基山も火薬工場建設、基山製糸工場の軍事工場化へと次第に世界大戦の荒波の中にのまれていくことになったのです。

この頃の基山の歴史を、第5回きやま創作劇「絹の糸」で描きました。

【絹の糸】

【絹の糸】

※基山町立図書館にDVD版・Blu-ray版のビデオとして配架してありますので併せてご覧ください。

大正10年(1921)8月5日に「基山驛」が開業し、当時の「お祭り騒ぎ」の様子を伝える古写真が遺されています。

木山口町商工会あげての取組だっただけに、その賑わいぶりが伝わってきます。

この後、大刀洗飛行場開設(昭和8年)、甘木線開通(昭和14年)など軍事的色彩を強めていく日本の歴史に合わせるかのように、ここ基山も火薬工場建設、基山製糸工場の軍事工場化へと次第に世界大戦の荒波の中にのまれていくことになったのです。

この頃の基山の歴史を、第5回きやま創作劇「絹の糸」で描きました。

【絹の糸】

【絹の糸】※基山町立図書館にDVD版・Blu-ray版のビデオとして配架してありますので併せてご覧ください。

2023年08月31日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その28)

■九州鉄道 基山驛開業(その2)

この、九州鉄道会社による、鉄道敷設の歴史は、文字で知るほど簡単なものではなかったようです。

日本近代において明治2年(1869)にわが国の鉄道起業を決定し、その3年後の明治5年(1872)に東京~横浜間、その2年後の明治7年に大阪~神戸間の官営鉄道が開通します。しかし、明治政府の財政難により、その後の鉄道事業は民間事業者に委ねられ、前に進まない状況に陥っています。

九州最初の鉄道である博多~久留米間の鉄道敷設は、明治13年(1880)7月20日の『福岡日日新聞』によると、久留米側の有志者の熱心な取組や明治15年(1882)からの岡田孤鹿(ころく)氏【柳川ご出身の活動家・県議会副議長】の活発な活動によって実現へむけて動き出したと伝えられています。

その後、福岡県議会で鉄道敷設について活発に議論が交わされ、反対派、賛成派の記録が残されています。賛成派は、敷設のための資金はつくればよい、軍事的・文化的側面から富国強兵のために敷設すべきという意見に対し、反対派は、九州は海運の土地柄であり鉄道は不要、筑後川の治水ままならぬ時に優先順位は治水問題という意見が出ています。

また、佐賀県内で議論が高まらなかった理由に、基山、田代など県東部の一部の利便性向上のみで、全県までその利益が享受できないという側面がありました。それを打開する方法として長崎県も加えた佐世保鎮守府と熊本鎮台とを結ぶための長崎・佐世保線の同時敷設案もこの頃浮上していたようです。

このような紆余曲折、様々な議論が交わされ、明治20年(1887)1月25日に「九州鉄道創立願」が民間側から提起されます。それまでの福岡県・佐賀県・熊本県の各県知事、また地方行政府・経済界の人々の度重なる議論が交わされ、九州鉄道開業までの9年という歳月には実に多くの人々を巻き込み、苦難の連続でした。

実際の施工においても、我が町基山を通る現在のJR鹿児島線は、まずは明治22年(1889)12月13日に博多~千歳川(筑後川)間が開業します。久留米側の駅として「千歳川仮停車場」までが開通と知られていますが、これは明治22年夏の豪雨による洪水被害で千歳川(筑後川)鉄橋が竣工していなかったため、千歳川北岸に仮停車場を設けて営業が開始されたものです。翌明治23年(1890)3月には博多~久留米間が開通しています。

【開通当時の面影を今に伝えていた三国レンガアーチ橋】

筑後川の古い呼称である「千歳(千年)川」。江戸時代に一旦「筑後川」に統一されながら、明治22年の九州鉄道開通時には再び「千歳川」の名称が復活しています。江戸時代の「御上」が決めた名称が、一般民衆まで広がっていなかった証なのかもしれませんね。

※「三国煉瓦アーチ橋」については、2018年11月28日の「煉瓦の積み方の話(その3)にて紹介していますので、そちらも御覧ください。

この、九州鉄道会社による、鉄道敷設の歴史は、文字で知るほど簡単なものではなかったようです。

日本近代において明治2年(1869)にわが国の鉄道起業を決定し、その3年後の明治5年(1872)に東京~横浜間、その2年後の明治7年に大阪~神戸間の官営鉄道が開通します。しかし、明治政府の財政難により、その後の鉄道事業は民間事業者に委ねられ、前に進まない状況に陥っています。

九州最初の鉄道である博多~久留米間の鉄道敷設は、明治13年(1880)7月20日の『福岡日日新聞』によると、久留米側の有志者の熱心な取組や明治15年(1882)からの岡田孤鹿(ころく)氏【柳川ご出身の活動家・県議会副議長】の活発な活動によって実現へむけて動き出したと伝えられています。

その後、福岡県議会で鉄道敷設について活発に議論が交わされ、反対派、賛成派の記録が残されています。賛成派は、敷設のための資金はつくればよい、軍事的・文化的側面から富国強兵のために敷設すべきという意見に対し、反対派は、九州は海運の土地柄であり鉄道は不要、筑後川の治水ままならぬ時に優先順位は治水問題という意見が出ています。

また、佐賀県内で議論が高まらなかった理由に、基山、田代など県東部の一部の利便性向上のみで、全県までその利益が享受できないという側面がありました。それを打開する方法として長崎県も加えた佐世保鎮守府と熊本鎮台とを結ぶための長崎・佐世保線の同時敷設案もこの頃浮上していたようです。

このような紆余曲折、様々な議論が交わされ、明治20年(1887)1月25日に「九州鉄道創立願」が民間側から提起されます。それまでの福岡県・佐賀県・熊本県の各県知事、また地方行政府・経済界の人々の度重なる議論が交わされ、九州鉄道開業までの9年という歳月には実に多くの人々を巻き込み、苦難の連続でした。

実際の施工においても、我が町基山を通る現在のJR鹿児島線は、まずは明治22年(1889)12月13日に博多~千歳川(筑後川)間が開業します。久留米側の駅として「千歳川仮停車場」までが開通と知られていますが、これは明治22年夏の豪雨による洪水被害で千歳川(筑後川)鉄橋が竣工していなかったため、千歳川北岸に仮停車場を設けて営業が開始されたものです。翌明治23年(1890)3月には博多~久留米間が開通しています。

【開通当時の面影を今に伝えていた三国レンガアーチ橋】

筑後川の古い呼称である「千歳(千年)川」。江戸時代に一旦「筑後川」に統一されながら、明治22年の九州鉄道開通時には再び「千歳川」の名称が復活しています。江戸時代の「御上」が決めた名称が、一般民衆まで広がっていなかった証なのかもしれませんね。

※「三国煉瓦アーチ橋」については、2018年11月28日の「煉瓦の積み方の話(その3)にて紹介していますので、そちらも御覧ください。

2023年08月30日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その27)

■九州鉄道 基山驛開業(その1)

きやま創作劇「この道は」を深く知るために、これまでお話しを進めてきました。

結びに、もう一つ。

「第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その10)」で多くの人びとが基肄城へ押し寄せたことを、当時の「基山驛」の田口驛長さんの話として記しておきました。この「基山驛」について少しお伝えしておきましょう。

現在のJR基山駅西口、駅南西側のフェンスの中に、「基山驛記念之碑」が建っているのはご存知でしょうか。この碑の裏面に、基山駅の簡単な年譜が記されています。機会があったらご覧ください。

【基山驛記念之碑】

基山駅開業までの道のりは、明治22年(1889)年に博多~千歳川仮停車場間に九州鉄道によって鉄道事業が始まり、ここ基山も当初、九州鉄道会社側は木山口町に停車場をつくりたいと申し出がありましたが、地主らの反対が強かったことから実現に至らなかったと伝えられています。

しかし大正7年(1918)に木山口信号場が開設されるとともに、木山口商工会(大正3年5月2日創立)が中心となり陳情を開始、大正8年4月18日に基山村発展期成会(会長:久保山重遠氏、副会長:鹿毛良鼎氏・梁井幾太郎氏・中村良造氏)が結成され、この期成会の設立目的として、基山村の発展と木山口停車場の設置が上げられています。この基山駅設置は、大正9年総選挙では基山駅設置に消極的であった大隈重信の憲政会系から積極的に動いてくれた原敬立憲政友会系へ基山の人々の支持が移行するきっかけにもなっています。

そして大正10年(1921)8月5日に「基山驛」が開業します。その後、昭和14年に甘木線が敷設され、鹿児島線と甘木線(その後甘木鉄道へ)が合流する駅として現在に至っています。

きやま創作劇「この道は」を深く知るために、これまでお話しを進めてきました。

結びに、もう一つ。

「第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その10)」で多くの人びとが基肄城へ押し寄せたことを、当時の「基山驛」の田口驛長さんの話として記しておきました。この「基山驛」について少しお伝えしておきましょう。

現在のJR基山駅西口、駅南西側のフェンスの中に、「基山驛記念之碑」が建っているのはご存知でしょうか。この碑の裏面に、基山駅の簡単な年譜が記されています。機会があったらご覧ください。

【基山驛記念之碑】

基山駅開業までの道のりは、明治22年(1889)年に博多~千歳川仮停車場間に九州鉄道によって鉄道事業が始まり、ここ基山も当初、九州鉄道会社側は木山口町に停車場をつくりたいと申し出がありましたが、地主らの反対が強かったことから実現に至らなかったと伝えられています。

しかし大正7年(1918)に木山口信号場が開設されるとともに、木山口商工会(大正3年5月2日創立)が中心となり陳情を開始、大正8年4月18日に基山村発展期成会(会長:久保山重遠氏、副会長:鹿毛良鼎氏・梁井幾太郎氏・中村良造氏)が結成され、この期成会の設立目的として、基山村の発展と木山口停車場の設置が上げられています。この基山駅設置は、大正9年総選挙では基山駅設置に消極的であった大隈重信の憲政会系から積極的に動いてくれた原敬立憲政友会系へ基山の人々の支持が移行するきっかけにもなっています。

そして大正10年(1921)8月5日に「基山驛」が開業します。その後、昭和14年に甘木線が敷設され、鹿児島線と甘木線(その後甘木鉄道へ)が合流する駅として現在に至っています。

2023年08月29日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その26)

■天満宮安楽寺の仏様を廃仏毀釈の嵐から救った天本茂左衛門

「■日本近代における文化財保護(その2)」にて、明治時代に「文化財」保護の機運が高まったきっかけとなる「神仏分離令」と寺社仏閣の建物、仏像の打ちこわしが横行したと記しました。第7回きやま創作劇の内容とは直接結びつきませんが、我が町基山の近代に起こった「廃仏毀釈の嵐」から天満宮安楽寺(現 太宰府天満宮)の仏さまを救った天本茂左衛門さんのお話しは知っておいてください。(2019年5月6日「神や仏(その2)」に掲載)

【天満宮安楽寺からの請来仏がある大興善寺】

※安楽寺:菅原道真公の墓所として現存する日本最古の墳墓堂にあたる仏堂(現:御本殿)に弔っていた安楽寺(天台宗)は、明治の世になり京都の菅原長者家(高辻家)から、これからは神社としていくようにという指示に従い、今の神社としての形態が整っていきます。詳細は本ブログ2018年4月1日『「天神社」と「天満宮」(結び)』もご覧ください。

ちなみに、中世から近世の世では、京都の北野天満宮(御祭神:菅原道真公)の存在から大宰府(太宰府)の安楽寺は、「天満宮安楽寺」「安楽寺天満宮」と呼称されています。

「■日本近代における文化財保護(その2)」にて、明治時代に「文化財」保護の機運が高まったきっかけとなる「神仏分離令」と寺社仏閣の建物、仏像の打ちこわしが横行したと記しました。第7回きやま創作劇の内容とは直接結びつきませんが、我が町基山の近代に起こった「廃仏毀釈の嵐」から天満宮安楽寺(現 太宰府天満宮)の仏さまを救った天本茂左衛門さんのお話しは知っておいてください。(2019年5月6日「神や仏(その2)」に掲載)

【天満宮安楽寺からの請来仏がある大興善寺】

※安楽寺:菅原道真公の墓所として現存する日本最古の墳墓堂にあたる仏堂(現:御本殿)に弔っていた安楽寺(天台宗)は、明治の世になり京都の菅原長者家(高辻家)から、これからは神社としていくようにという指示に従い、今の神社としての形態が整っていきます。詳細は本ブログ2018年4月1日『「天神社」と「天満宮」(結び)』もご覧ください。

ちなみに、中世から近世の世では、京都の北野天満宮(御祭神:菅原道真公)の存在から大宰府(太宰府)の安楽寺は、「天満宮安楽寺」「安楽寺天満宮」と呼称されています。

2023年08月28日

■第7回きやま創作劇をふか〜く知る(その25)

■万葉歌と植物

我が国最古の歌集として知られる「万葉集」は、元号「令和」の典拠となった梅花の歌三十二首の序文で、改めて広く知られることになりました。

この万葉集には、タチバナ、桃、稲、イチョウ、夏藤、ユリ、紅葉、オキナグサなど多様な植物が、その時々の想いとともに1500首以上が歌われており、自然との関わりの深さを知ることができます。

この中で、「タチバナ」は、万葉歌として70首を超える歌に出てきます。

【タチバナの花】

【タチバナの花】

その中でも大宰帥として赴任した大伴旅人が、妻・郎女(いらつめ)を神亀5年(728)に亡くし、喪を弔うために遣わされた式部大輔石上堅魚朝臣(しきぶだいふ いそのかみかつをのあそん)とともに「記夷城(きいのき/きいのしろ)」に登り歌った歌の中に登場します。

石上堅魚朝臣:霍公鳥来鳴き響もす卯の花の共にや来しと問はましものを と詠んだのに応えて

大伴旅人卿:橘の花散る里の霍公鳥片恋しつつ鳴く日しそ多き と詠んでいます。

この詠む場所となった「記夷城」こそが、我が町の基肄城とされており、基山に縁が深い万葉歌として知れられています。

この歌自体は、亡き妻・郎女を「橘の花」に、それを想い慕う「霍公鳥」を旅人卿本人に喩え、旅人卿が亡くなってしまった妻を想い続けるという悲しい歌です。

「この道は」の劇中でスミ子が「こん歌好きっちゃん」と言っていますが、おそらく亡くなってまでも自らを想い慕ってくれるような男性がいつの日か現れて欲しいという思いから、この歌が好きだと言っているのかもしれません。ご想像にお任せいたします。

我が国最古の歌集として知られる「万葉集」は、元号「令和」の典拠となった梅花の歌三十二首の序文で、改めて広く知られることになりました。

この万葉集には、タチバナ、桃、稲、イチョウ、夏藤、ユリ、紅葉、オキナグサなど多様な植物が、その時々の想いとともに1500首以上が歌われており、自然との関わりの深さを知ることができます。

この中で、「タチバナ」は、万葉歌として70首を超える歌に出てきます。

【タチバナの花】

【タチバナの花】その中でも大宰帥として赴任した大伴旅人が、妻・郎女(いらつめ)を神亀5年(728)に亡くし、喪を弔うために遣わされた式部大輔石上堅魚朝臣(しきぶだいふ いそのかみかつをのあそん)とともに「記夷城(きいのき/きいのしろ)」に登り歌った歌の中に登場します。

石上堅魚朝臣:霍公鳥来鳴き響もす卯の花の共にや来しと問はましものを と詠んだのに応えて

大伴旅人卿:橘の花散る里の霍公鳥片恋しつつ鳴く日しそ多き と詠んでいます。

この詠む場所となった「記夷城」こそが、我が町の基肄城とされており、基山に縁が深い万葉歌として知れられています。

この歌自体は、亡き妻・郎女を「橘の花」に、それを想い慕う「霍公鳥」を旅人卿本人に喩え、旅人卿が亡くなってしまった妻を想い続けるという悲しい歌です。

「この道は」の劇中でスミ子が「こん歌好きっちゃん」と言っていますが、おそらく亡くなってまでも自らを想い慕ってくれるような男性がいつの日か現れて欲しいという思いから、この歌が好きだと言っているのかもしれません。ご想像にお任せいたします。

2023年08月28日

■文化遺産調査開始!

令和5年8月26日(土)午前8時から、当会の会員も参画している令和5年度文化遺産ガイドボランティア養成講座の取組として、「きざん(基山)の文化遺産調査」が実施されました。

幾分涼しい中、「きざん」に入り、「気になるモノ」「調べたいモノ」探しを約1時間行っています。

「きざん(基山)」には、国の特別史跡基肄城跡がありますが、それ以外にも、植物、動物、昆虫、石碑、河川、基山小学校林跡、災害の爪痕など、様々な視点からみることで、多様なモノが見えてきます。

これら一つひとつを、自らの感受性に素直に捉えていくことで、「きざん(基山)」の素晴らしさに感化され、新たな視点での文化遺産ガイドへとつながっていきます。

【調査の様子 左:気になる石碑 右:気になる看板】

百知って、語れることは1つか2つです。しかし、たくさんの「知識の引き出し」を持つことで、ふくらみのある豊かなガイドにつながっていきます。

また文化遺産ガイドボランティア養成講座で最も大切なことは、互いに調べたこと、学んだことを出し合い、確からしさを高めつつ新たな知見を広げていくことです。

3班に分かれて、おのおの調べていただき、この日の結びに情報共有の機会を設けたところ、皆さんから活発なご意見・経験・助言・指導など様々なお話しが出て、時が経つのを忘れてしまうほどでした。

【各班の調査結果を情報共有の様子】

本日集められた「気になるモノ」「調べたいモノ」を一歩目として進んでいきましょう。

調べられたモノについては、基山WEBの駅「基肄かたろう会」専用ブログにて紹介していますので、そちらをご覧ください。

今後、あと2回フィールドワークを行い、その集大成として令和6年3月20日には、ここ「きざん(基山)」を舞台に、「魅力発見散策 基肄城ハイキング」を開催し、文化遺産ガイドボランティア養成講座で培った成果を、受講生がガイドいたしますので、ご期待ください。

幾分涼しい中、「きざん」に入り、「気になるモノ」「調べたいモノ」探しを約1時間行っています。

「きざん(基山)」には、国の特別史跡基肄城跡がありますが、それ以外にも、植物、動物、昆虫、石碑、河川、基山小学校林跡、災害の爪痕など、様々な視点からみることで、多様なモノが見えてきます。

これら一つひとつを、自らの感受性に素直に捉えていくことで、「きざん(基山)」の素晴らしさに感化され、新たな視点での文化遺産ガイドへとつながっていきます。

【調査の様子 左:気になる石碑 右:気になる看板】

百知って、語れることは1つか2つです。しかし、たくさんの「知識の引き出し」を持つことで、ふくらみのある豊かなガイドにつながっていきます。

また文化遺産ガイドボランティア養成講座で最も大切なことは、互いに調べたこと、学んだことを出し合い、確からしさを高めつつ新たな知見を広げていくことです。

3班に分かれて、おのおの調べていただき、この日の結びに情報共有の機会を設けたところ、皆さんから活発なご意見・経験・助言・指導など様々なお話しが出て、時が経つのを忘れてしまうほどでした。

【各班の調査結果を情報共有の様子】

本日集められた「気になるモノ」「調べたいモノ」を一歩目として進んでいきましょう。

調べられたモノについては、基山WEBの駅「基肄かたろう会」専用ブログにて紹介していますので、そちらをご覧ください。

今後、あと2回フィールドワークを行い、その集大成として令和6年3月20日には、ここ「きざん(基山)」を舞台に、「魅力発見散策 基肄城ハイキング」を開催し、文化遺産ガイドボランティア養成講座で培った成果を、受講生がガイドいたしますので、ご期待ください。

2023年08月26日

■第7回きやま創作劇練習進む

第7回きやま創作劇「この道は 〜基肄城が基肄城ならしむる時〜」の練習については、基山WEBの駅専用ブログにて随時更新報告されていますので、詳しくは、そちらをご覧ください。

本日26日午前9時から基山町民会館小ホールにて練習が行われていましたので、理事長・副理事長にて見学させてもらいました。

配役も決まり、与えられた役ごとにグループ分けされ、福永総指揮のご指導のもと、はっきり・しっかりした言葉でセリフが出ている姿に、改めて力強さを感じました。

【福永総指揮のご指導】

12月の公演まで時間があるようで、「あっ」という間に当日を迎えると思います。一日一日を大切に、努力を重ねることが、集い演じるみんな、支えるスタッフの皆さん、貴重なお時間を頂戴し観に来てくださるお客様、そして何よりも自分自身のためになります。

【グループ練習の様子】

新型コロナ感染症も未だ終息しておりません。キャスト・スタッフの皆さん、油断することなく、健康管理には十分ご留意ください。

公演の日まで、みんなで進んでいきましょう!

【継続は力なり(番外編)】

「この道は 基肄城が基肄城ならしむる時」←「ならしむる時」が、スルッと言えません。修行がたりませんね・・・・。

※「継続は力なり(本編)」は、基山WEBの駅専用ブログにて更新されていますので、是非、挑戦してみてください。

本日26日午前9時から基山町民会館小ホールにて練習が行われていましたので、理事長・副理事長にて見学させてもらいました。

配役も決まり、与えられた役ごとにグループ分けされ、福永総指揮のご指導のもと、はっきり・しっかりした言葉でセリフが出ている姿に、改めて力強さを感じました。

【福永総指揮のご指導】

12月の公演まで時間があるようで、「あっ」という間に当日を迎えると思います。一日一日を大切に、努力を重ねることが、集い演じるみんな、支えるスタッフの皆さん、貴重なお時間を頂戴し観に来てくださるお客様、そして何よりも自分自身のためになります。

【グループ練習の様子】

新型コロナ感染症も未だ終息しておりません。キャスト・スタッフの皆さん、油断することなく、健康管理には十分ご留意ください。

公演の日まで、みんなで進んでいきましょう!

【継続は力なり(番外編)】

「この道は 基肄城が基肄城ならしむる時」←「ならしむる時」が、スルッと言えません。修行がたりませんね・・・・。

※「継続は力なり(本編)」は、基山WEBの駅専用ブログにて更新されていますので、是非、挑戦してみてください。