2020年03月30日

■「かいどう」と「がいどう」(その2)

前回、主要幹線道路を中世以前は、「海道」と記されていたことをお伝えいたしました。

では、「海道」が「街道」へと、何故変わっていったのでしょうか?

そこには、社会的な人の動き(社会的背景)が関わってきます。

「海道」として人々が道々を行き交うようになると、行き交う人々を賄う場、宿場や市場、舟渡場などが形成され、そのために周囲から人々が集まってきます。「集住」とも言いますが、人々が集まり「まち」をつくることで、「まち」すなわち「街」がつくられていくことになります。現代の我が町基山でも、住んでいる方々のハレとケの行事を調べると、国道3号やJR鹿児島線沿い住まう方々の生活習慣に統一感は見られませんが、一歩、これらの交通網から離れた場にお住まいの方々は統一感ある生活習慣を保持するとともに、基山の大型団地開発以前から国道3号やJR鹿児島線沿いに住まう方々の淵源を、周辺の集落の生活習慣を観察することで求めることができます。

このことは、交通網が人びとを吸引し多様な地域から集まって暮らす集住空間を形づくる、いわば「都市」的な相互の関係性の「薄い」社会を形成していく場であることを物語っており、人々が行き交う道々に、集住空間「街」が形成され、いつしか文字が「海道」から「街道」へと変化していったと考えられます。

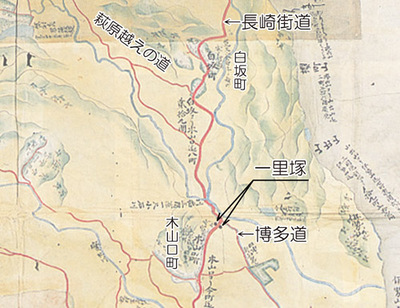

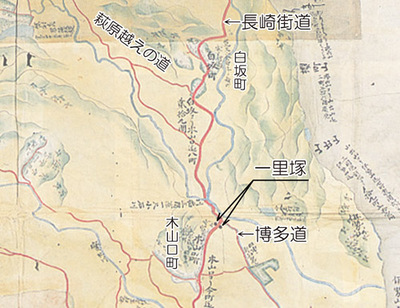

江戸時代に我が町基山を描いた『正保国絵図』や『元禄国絵図』に、「小倉村」「城戸村」などの集落名称とは異なって、長崎街道沿いにある「木山口」「白坂」を、多様な人びとが集住する「まち(街)」であり行政的な領域の呼称である「まち(町)」として記していることの所以を、ここに見ることができます。

●元禄国絵図(長崎県立対馬歴史民俗資料館蔵 抽出改変)

●木山口町と白坂町の位置

ここまで記すと「海道」→「街道」ですから、呼称も「かいどう」であるはずなのですが、「がいどう」と呼称する方が多いのは・・・、

そう、西鉄朝倉街道駅の呼称が「あさくらがいどう」とアナウンスされていることや、漢字の読みを優先したことからきているのだと思います。

時間的な流れを整理すると、

「海道(かいどう)」→(人々が集住し街を形成)→「街道(かいどう)」→(西鉄朝倉街道駅開設・漢字の読み)→「街道(がいどう)」ということになります。

余談ですが、駅名が地名呼称を変えてしまった例としてJR田代駅もその一つです。

中世では「田代(たじろ)」と呼称されていましたが、明治時代に九州鉄道が開通し、駅呼称を「たしろ」としたことから、現在では「たじろ駅」ではなく「たしろ駅」として知られるようになり、いつしか地名も「たしろ」と呼称されるようになってしまっているのです。

地名をはじめとして様々な事象にあてられる漢字や、その読み方には、その時々に生きてきた先人たちの思いや、時には「勘違い」が表現されていることを知ることも、歴史を学び知る楽しさの一つかもしれません。

※「街」は人々が集住する場を、「町」は行政的な領域を示す呼称として使い分けられています。

■木山口町の北側、上町にあった長崎街道上の石橋

(現在は河川改修とともにコンクリート製の橋に架け変わっています。)

では、「海道」が「街道」へと、何故変わっていったのでしょうか?

そこには、社会的な人の動き(社会的背景)が関わってきます。

「海道」として人々が道々を行き交うようになると、行き交う人々を賄う場、宿場や市場、舟渡場などが形成され、そのために周囲から人々が集まってきます。「集住」とも言いますが、人々が集まり「まち」をつくることで、「まち」すなわち「街」がつくられていくことになります。現代の我が町基山でも、住んでいる方々のハレとケの行事を調べると、国道3号やJR鹿児島線沿い住まう方々の生活習慣に統一感は見られませんが、一歩、これらの交通網から離れた場にお住まいの方々は統一感ある生活習慣を保持するとともに、基山の大型団地開発以前から国道3号やJR鹿児島線沿いに住まう方々の淵源を、周辺の集落の生活習慣を観察することで求めることができます。

このことは、交通網が人びとを吸引し多様な地域から集まって暮らす集住空間を形づくる、いわば「都市」的な相互の関係性の「薄い」社会を形成していく場であることを物語っており、人々が行き交う道々に、集住空間「街」が形成され、いつしか文字が「海道」から「街道」へと変化していったと考えられます。

江戸時代に我が町基山を描いた『正保国絵図』や『元禄国絵図』に、「小倉村」「城戸村」などの集落名称とは異なって、長崎街道沿いにある「木山口」「白坂」を、多様な人びとが集住する「まち(街)」であり行政的な領域の呼称である「まち(町)」として記していることの所以を、ここに見ることができます。

●元禄国絵図(長崎県立対馬歴史民俗資料館蔵 抽出改変)

●木山口町と白坂町の位置

ここまで記すと「海道」→「街道」ですから、呼称も「かいどう」であるはずなのですが、「がいどう」と呼称する方が多いのは・・・、

そう、西鉄朝倉街道駅の呼称が「あさくらがいどう」とアナウンスされていることや、漢字の読みを優先したことからきているのだと思います。

時間的な流れを整理すると、

「海道(かいどう)」→(人々が集住し街を形成)→「街道(かいどう)」→(西鉄朝倉街道駅開設・漢字の読み)→「街道(がいどう)」ということになります。

余談ですが、駅名が地名呼称を変えてしまった例としてJR田代駅もその一つです。

中世では「田代(たじろ)」と呼称されていましたが、明治時代に九州鉄道が開通し、駅呼称を「たしろ」としたことから、現在では「たじろ駅」ではなく「たしろ駅」として知られるようになり、いつしか地名も「たしろ」と呼称されるようになってしまっているのです。

地名をはじめとして様々な事象にあてられる漢字や、その読み方には、その時々に生きてきた先人たちの思いや、時には「勘違い」が表現されていることを知ることも、歴史を学び知る楽しさの一つかもしれません。

※「街」は人々が集住する場を、「町」は行政的な領域を示す呼称として使い分けられています。

■木山口町の北側、上町にあった長崎街道上の石橋

(現在は河川改修とともにコンクリート製の橋に架け変わっています。)

2020年03月29日

■「かいどう」と「がいどう」(その1)

我が町基山には、大里(現 北九州市)から長崎までを結ぶ長崎路、通称「長崎街道」が町域の東側を南北に通っています。

●大里の港

●大里宿本陣跡(お茶屋)の石碑

また、現在の小郡市へは現在の国道3号上町交差点から南東に博多道が、基山町白坂から北東へは苅又道、同じく白坂から北西へは萩原越えの道など、様々な道路が江戸時代から現在までその名残を今に伝えています。

●白坂の長崎街道と苅又道の分岐点

(正面が長崎街道、左手が苅又道)

「長崎街道」を呼称する時、「ながさきがいどう」「ながさきかいどう」と二つの呼称を聞くことができます。多くの方々は「がいどう」と呼称されていますが、「がいどう」と「かいどう」どちらが正しいのでしょうか?

結論を先に言えば、漢字の読みからすると「どちら」でもいいぐらいのことで、議論することでもありません。ただし、歴史的、社会的背景を知った上で、「どちら」でもいいということを知っておいてください。

まずは、歴史的背景は、日本古代において九州は「西海道」、四国は「南海道」などと呼称され、江戸時代の京都から江戸までの道を「東海道」と記していたことは思い出してください。さらに、中世末期・近世初期の豊臣秀吉が九州征伐時の行軍路を記した『九州御動座記』に、「秋月云所非海道、山中難所・・・」と記され、さらに朝鮮出兵を挙行した時に記された文書、天正20年(1592)正月五日付の『掟』にも「・・・国々海道筋其外・・・・」と記されています。また、「唐津街道」もかつては「唐津海道」と呼称されていました。ここまで記すと、かつての主要道を「海道」と記しており、少なくともこの文字から「がいどう」という呼称には無理があることはお分かりいただけると思います。

では、「海道」が「街道」に何故変わっていったのでしょう。

話が長くなるので・・・・・つづく。

●大里の港

●大里宿本陣跡(お茶屋)の石碑

また、現在の小郡市へは現在の国道3号上町交差点から南東に博多道が、基山町白坂から北東へは苅又道、同じく白坂から北西へは萩原越えの道など、様々な道路が江戸時代から現在までその名残を今に伝えています。

●白坂の長崎街道と苅又道の分岐点

(正面が長崎街道、左手が苅又道)

「長崎街道」を呼称する時、「ながさきがいどう」「ながさきかいどう」と二つの呼称を聞くことができます。多くの方々は「がいどう」と呼称されていますが、「がいどう」と「かいどう」どちらが正しいのでしょうか?

結論を先に言えば、漢字の読みからすると「どちら」でもいいぐらいのことで、議論することでもありません。ただし、歴史的、社会的背景を知った上で、「どちら」でもいいということを知っておいてください。

まずは、歴史的背景は、日本古代において九州は「西海道」、四国は「南海道」などと呼称され、江戸時代の京都から江戸までの道を「東海道」と記していたことは思い出してください。さらに、中世末期・近世初期の豊臣秀吉が九州征伐時の行軍路を記した『九州御動座記』に、「秋月云所非海道、山中難所・・・」と記され、さらに朝鮮出兵を挙行した時に記された文書、天正20年(1592)正月五日付の『掟』にも「・・・国々海道筋其外・・・・」と記されています。また、「唐津街道」もかつては「唐津海道」と呼称されていました。ここまで記すと、かつての主要道を「海道」と記しており、少なくともこの文字から「がいどう」という呼称には無理があることはお分かりいただけると思います。

では、「海道」が「街道」に何故変わっていったのでしょう。

話が長くなるので・・・・・つづく。

2020年03月22日

■境界に建つお地蔵さん

お釈迦さまが入滅された後、弥勒菩薩様が現世に御出でになるまでの間、仏不在となることから、私たち衆生を救うために様々な世界に現れてくださる菩薩様が地蔵菩薩様です。地蔵菩薩様は、生まれて間もなく命を落とした赤子らが、「親孝行の功徳」を積んでいないがゆえに三途の川を渡れず、賽の河原の鬼たちに石塔婆をつくり続けなければならない苦行を背負わされ苦しんでいる様を救うために、賽の河原に足を運び仏法などを説き、徳を与え成仏への道を開いていくという逸話がよく知られています。

地獄から天までさまざまな世界で、私たちをお救いくださることを表現し、墓地の入り口に置かれるのが六地蔵様です。「地獄道」「餓鬼道」「畜生道」「修羅道」「人(間)道」「天(王)道」の順で集落側から墓地へむけて並べられています。墓地の入り口は、いわば「あの世」と「この世」とを分かつ場として考えられ、「賽の河原」で衆生に仏法などを説き成仏への道を開いてくださる「地蔵様」を表現しています。

一方、街道筋などで集落の内外を分かつ場にも六地蔵様が塔状の石造物としてお見かけすることがあります。これは、集落の中は「この世」、一歩外へ出ると山賊・盗賊などに出遭い、命の危険を伴う場、一歩間違えば「あの世」へと行ってしまう場として考えられ、「この世」と「あの世」との境として認識されていたのです。

昨日、長崎街道とは異なり有明海沿いを通る竹崎海道を歩いてきました。その道すがら見つけた六地蔵さんが、墓地の入り口と湯江宿の内外を分かつ場に建てられていました。

【※現地には、、歴史的景観には相応しくない携帯基地局が背後にありますが、写真処理で削除しています。】

海道筋には、塔状の石造物としてつくられている六地蔵さん(六地蔵②)が、墓地側には「この世」と「あの世」を分かつ、六道を記した六地蔵さん(六地蔵①)が「同居」していました。

【手前の石造物が六地蔵②】

【六地蔵①】

さらに興味深かったのは、かつて街道(海道)が機能していた頃、集落の入り口までたどり着いたけれど、命を落とした方々をはじめ、無縁の死者を弔ったであろう「三界萬霊」と記した地蔵さんも建てられていました。

【台座に「三界萬霊」と記されています。】

「この世」と「あの世」を分かつお地蔵さん。

我が町基山にも各所でみることができます。一度、探してみてください。

地獄から天までさまざまな世界で、私たちをお救いくださることを表現し、墓地の入り口に置かれるのが六地蔵様です。「地獄道」「餓鬼道」「畜生道」「修羅道」「人(間)道」「天(王)道」の順で集落側から墓地へむけて並べられています。墓地の入り口は、いわば「あの世」と「この世」とを分かつ場として考えられ、「賽の河原」で衆生に仏法などを説き成仏への道を開いてくださる「地蔵様」を表現しています。

一方、街道筋などで集落の内外を分かつ場にも六地蔵様が塔状の石造物としてお見かけすることがあります。これは、集落の中は「この世」、一歩外へ出ると山賊・盗賊などに出遭い、命の危険を伴う場、一歩間違えば「あの世」へと行ってしまう場として考えられ、「この世」と「あの世」との境として認識されていたのです。

昨日、長崎街道とは異なり有明海沿いを通る竹崎海道を歩いてきました。その道すがら見つけた六地蔵さんが、墓地の入り口と湯江宿の内外を分かつ場に建てられていました。

【※現地には、、歴史的景観には相応しくない携帯基地局が背後にありますが、写真処理で削除しています。】

海道筋には、塔状の石造物としてつくられている六地蔵さん(六地蔵②)が、墓地側には「この世」と「あの世」を分かつ、六道を記した六地蔵さん(六地蔵①)が「同居」していました。

【手前の石造物が六地蔵②】

【六地蔵①】

さらに興味深かったのは、かつて街道(海道)が機能していた頃、集落の入り口までたどり着いたけれど、命を落とした方々をはじめ、無縁の死者を弔ったであろう「三界萬霊」と記した地蔵さんも建てられていました。

【台座に「三界萬霊」と記されています。】

「この世」と「あの世」を分かつお地蔵さん。

我が町基山にも各所でみることができます。一度、探してみてください。