2025年04月20日

KIZANの会活動

昨年立ち上がったKIZANの会。

当会の他にオキナグサ保存会、基肄かたろう会、基山の守り人など、キザン・基肄城を舞台に活動している団体・個人が集まり、キザン・基肄城の環境保全活動を展開しています。

4月20日(日)、午前9時から、小雨降る中、キザン山頂にある戦国時代に再利用された木山城跡の西側にて、アザミの除去を行いました。

アザミは、葉に棘があり史跡の散策環境を悪化させ、子どもたちがケガをする原因ともなるため少しずつではありますが、KIZANの会で除去することになりました。

活動の様子

途中、松田町長も飛び入り参加いただき、除去作業を行っています。

群生しつつある場所もあり、「なかなか前へ進まない。」という声も出る中、地道な作業を行いました。

【左:作業前 右:作業後】

除去したアザミ

除去したアザミ

小雨の中、参加いただいた皆さま、お疲れさまでした。

当会の他にオキナグサ保存会、基肄かたろう会、基山の守り人など、キザン・基肄城を舞台に活動している団体・個人が集まり、キザン・基肄城の環境保全活動を展開しています。

4月20日(日)、午前9時から、小雨降る中、キザン山頂にある戦国時代に再利用された木山城跡の西側にて、アザミの除去を行いました。

アザミは、葉に棘があり史跡の散策環境を悪化させ、子どもたちがケガをする原因ともなるため少しずつではありますが、KIZANの会で除去することになりました。

活動の様子

途中、松田町長も飛び入り参加いただき、除去作業を行っています。

群生しつつある場所もあり、「なかなか前へ進まない。」という声も出る中、地道な作業を行いました。

【左:作業前 右:作業後】

除去したアザミ

除去したアザミ小雨の中、参加いただいた皆さま、お疲れさまでした。

2025年03月25日

■令和6年度基肄城関連事業終了

令和6年度に基山町から受託した特別史跡基肄城跡ほか町内遺跡周知活用事業が、令和7年3月23日をもって終了いたしました。受託した内容は、①特別史跡基肄城跡の散策環境改善、②第3回特別史跡基肄城跡ハイキング開催、③特別史跡基肄城跡ならびに基山(キザン)に関する企画展の3つです。

①では、散策環境や遺構環境を悪化させる草の除草や遊歩道の保全としての樹木伐採を4回行っております。

■史跡環境保全活動

②は令和7年3月20日、基肄城跡が特別史跡に指定された記念日に第3回特別史跡基肄城跡ハイキングを開催しております。3月下旬にしては異例な前日からの積雪にみまわれ雪山登山という珍しい景色の中を、町内外からお越しの58人のお客様を案内しました。

■第3回特別史跡基肄城跡ハイキング

③は事業②や後述する「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムと連携し、ディープな基肄城を伝える企画展を町立図書館郷土資料コーナーにて3月4日から23日まで開催いたしました。基山(キザン)に対する思いも展示し、基山町ご出身の漫画家 原泰久先生の直筆イラストと基肄城に対する思いをご寄稿いただき展示いたしました。

■基肄城を未来へつなぐ企画展

そして、一昨日、23日に「基肄城を未来へつなぐ」と題したシンポジウムが開催され、世界考古学会議会長であり九州大学大学院教授溝口孝司先生にお越しいただき「関連世界遺産から考える基肄城の未来」と題した基調講演、さらには久留米工業大学教授大森洋子先生にコーディネートしていただいた「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムが行われ、当会の福永副理事長も民間の立場から意見を述べるべく登壇し、基肄城の記念日にみんなが集い基肄城を舞台に様々な催し(創作劇、音楽祭、ディープな基肄城を知る濃い・来い・恋ハイキング、基肄城キャンプ、観月会、衣装を着ての歴史体験などなど)を行うような『基肄城まつり』を提案しております。また、きやま創作劇に出演し、現在、東映京都俳優部に所属してご活躍中の江島千智さんも登壇され、若い力でできることを考え情報発信などを実践していくことの大切さもご提案いただきました。

■溝口孝司先生による基調講演

■「基肄城を未来へつなぐ」パネルディスカッション

令和6年度の基山町からの受託事業、基山町主催事業と特別史跡基肄城跡に係る全ての取組が終了いたしました。

令和6年度はまもなく終わりますが、「基肄城を未来へつなぐ」ための一歩は昭和前期の久保山善映先生の活動から既に始まっています。そして今、基肄城・キザンを舞台に多くの方々が集い活動が再興しています。令和7年度には、何が始まるか、何が始められるのか、一つひとつ、一歩いっぽ進んでいきましょう。

みんなで・・・・

※2027年は基肄城跡史跡指定90周年、2037年は史跡指定100年です。

①では、散策環境や遺構環境を悪化させる草の除草や遊歩道の保全としての樹木伐採を4回行っております。

■史跡環境保全活動

②は令和7年3月20日、基肄城跡が特別史跡に指定された記念日に第3回特別史跡基肄城跡ハイキングを開催しております。3月下旬にしては異例な前日からの積雪にみまわれ雪山登山という珍しい景色の中を、町内外からお越しの58人のお客様を案内しました。

■第3回特別史跡基肄城跡ハイキング

③は事業②や後述する「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムと連携し、ディープな基肄城を伝える企画展を町立図書館郷土資料コーナーにて3月4日から23日まで開催いたしました。基山(キザン)に対する思いも展示し、基山町ご出身の漫画家 原泰久先生の直筆イラストと基肄城に対する思いをご寄稿いただき展示いたしました。

■基肄城を未来へつなぐ企画展

そして、一昨日、23日に「基肄城を未来へつなぐ」と題したシンポジウムが開催され、世界考古学会議会長であり九州大学大学院教授溝口孝司先生にお越しいただき「関連世界遺産から考える基肄城の未来」と題した基調講演、さらには久留米工業大学教授大森洋子先生にコーディネートしていただいた「基肄城を未来へつなぐ」シンポジウムが行われ、当会の福永副理事長も民間の立場から意見を述べるべく登壇し、基肄城の記念日にみんなが集い基肄城を舞台に様々な催し(創作劇、音楽祭、ディープな基肄城を知る濃い・来い・恋ハイキング、基肄城キャンプ、観月会、衣装を着ての歴史体験などなど)を行うような『基肄城まつり』を提案しております。また、きやま創作劇に出演し、現在、東映京都俳優部に所属してご活躍中の江島千智さんも登壇され、若い力でできることを考え情報発信などを実践していくことの大切さもご提案いただきました。

■溝口孝司先生による基調講演

■「基肄城を未来へつなぐ」パネルディスカッション

令和6年度の基山町からの受託事業、基山町主催事業と特別史跡基肄城跡に係る全ての取組が終了いたしました。

令和6年度はまもなく終わりますが、「基肄城を未来へつなぐ」ための一歩は昭和前期の久保山善映先生の活動から既に始まっています。そして今、基肄城・キザンを舞台に多くの方々が集い活動が再興しています。令和7年度には、何が始まるか、何が始められるのか、一つひとつ、一歩いっぽ進んでいきましょう。

みんなで・・・・

※2027年は基肄城跡史跡指定90周年、2037年は史跡指定100年です。

2025年03月02日

■『基肄城を未来へつなぐ』企画展 開催中

当会が基山町教育委員会からの受託事業の一つとして受けた「町内遺跡周知活用事業」の中の一つの柱である、『基肄城を未来へつなぐ』企画展が、当初予定の3月4日(火)開会を前倒しし、町教育委員会監理の元、昨日から基山町立図書館 郷土資料コーナーにて開会しています。

【基山町立図書館 郷土資料コーナーにて開催中】

基山町教育委員会が令和6年度に進めている「特別史跡基肄城跡活用推進事業」の3つの取組を深く知る展示として企画しました。

一つは、11月23日に開催された「基肄城跡の魅力発見バスツアー」、二つ目は3月20日に開催予定の「第3回特別史跡基肄城跡ハイキング」、そして特別史跡基肄城跡に関するシンポジウムとしては久しぶりの開催となる「特別史跡基肄城跡シンポジウム『基肄城を未来へつなぐ』」の3つの企画を深く知る展示を行っています。

基肄城の持つ『基本的価値』を知り、積み重ねられたきた人々の「思い」「想い」をはじめ、基山町御出身の漫画家 原先生の基肄城に対する「想い」も御寄せていただき展示しています。

そして、これまで平成24年以来、当会も含め官民協働で取り組んできた基肄城を素材とした様々な取組も紹介しています。

わが町の宝であり国の宝である「特別史跡基肄城跡」を未来へつなぐ取組は、一人ひとりの「思い」「想い」から、既に動き始まっています。

是非、企画展ご覧ください。

【基山町立図書館 郷土資料コーナーにて開催中】

基山町教育委員会が令和6年度に進めている「特別史跡基肄城跡活用推進事業」の3つの取組を深く知る展示として企画しました。

一つは、11月23日に開催された「基肄城跡の魅力発見バスツアー」、二つ目は3月20日に開催予定の「第3回特別史跡基肄城跡ハイキング」、そして特別史跡基肄城跡に関するシンポジウムとしては久しぶりの開催となる「特別史跡基肄城跡シンポジウム『基肄城を未来へつなぐ』」の3つの企画を深く知る展示を行っています。

基肄城の持つ『基本的価値』を知り、積み重ねられたきた人々の「思い」「想い」をはじめ、基山町御出身の漫画家 原先生の基肄城に対する「想い」も御寄せていただき展示しています。

そして、これまで平成24年以来、当会も含め官民協働で取り組んできた基肄城を素材とした様々な取組も紹介しています。

わが町の宝であり国の宝である「特別史跡基肄城跡」を未来へつなぐ取組は、一人ひとりの「思い」「想い」から、既に動き始まっています。

是非、企画展ご覧ください。

タグ :特別史跡基肄城跡

2025年02月11日

■令和6年度クロスロード文化講演会

基山・鳥栖・小郡の歴史文化を学習し、後世へ伝えていく取組を行っている「基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会」の今年の文化講演会が、今日、鳥栖市立図書館2階視聴覚室で開催されました。

例年であれば、毎年11月開催されていますが、昨年の11月は様々なイベントが重なったこともあり、2月に開催ということになりました。

今回のテーマは、基山・鳥栖・小郡に共通する「どろどろ参り」が取り上げられ、関係する一町二市からそれぞれ報告がなされ、50名を超える方々にご参集いただいています。

●会長挨拶

基山町の報告は、当会の会員が行い、基山町史編さんや基山町歴史的風致維持向上計画策定にあたっての聞き取り調査や関係する文化遺産調査成果に基づく発表を行っています。

●基山町のどろどろ参りの報告

毎年、3月の第一土曜日に行っている「歴史散歩」のテーマの一つとして、この「どろどろ参り」の宗教色を帯びずに歴史資料としての仏様・札所巡りもいいのではないかと思ったところでした。

例年であれば、毎年11月開催されていますが、昨年の11月は様々なイベントが重なったこともあり、2月に開催ということになりました。

今回のテーマは、基山・鳥栖・小郡に共通する「どろどろ参り」が取り上げられ、関係する一町二市からそれぞれ報告がなされ、50名を超える方々にご参集いただいています。

●会長挨拶

基山町の報告は、当会の会員が行い、基山町史編さんや基山町歴史的風致維持向上計画策定にあたっての聞き取り調査や関係する文化遺産調査成果に基づく発表を行っています。

●基山町のどろどろ参りの報告

毎年、3月の第一土曜日に行っている「歴史散歩」のテーマの一つとして、この「どろどろ参り」の宗教色を帯びずに歴史資料としての仏様・札所巡りもいいのではないかと思ったところでした。

2025年02月08日

■第8回きやま創作劇『永遠に君思う』映像試写会

2月8日(土)雪が積る朝の今日、午後1時から7区公民館にて、第8回きやま創作劇『永遠に君思う』の映像試写会&「春を迎える会」が開催されました。

冒頭に、「松野一夫」役を演じてくださった基山町の松田一也町長から「松野一夫」役の思いについて、「基山って、本当いい町ですよね~っ」のセリフ込められた気持ちを含めたご挨拶をいただき、試写会を開式いたしました。

■「松野一夫」役 松田町長ご挨拶

「え~っ、こんなに太っているの私って」「お~っ、『俺の演技』がセンターやね!」などの声が上がりつつ、今年(令和7年度)の演技の心構えをそれぞれ心に自ら誓い合ったことでした。

過去を振り返って、未来へ生かす一歩が、「歴史を学ぶ」一歩であり、「きやま創作劇」の目指す一歩です。

今日の試写会を振り返って、未来(次)へ生かす一歩になることが、「きやま創作劇」の前進につながるとともに、参画していただいている皆さまお一人お一人の「未来(成長)」につながることができれば幸いです。

今日、参画いただいた皆さま、ありがとうございました。

お互いに、次への一歩を踏み出しましょう!

冒頭に、「松野一夫」役を演じてくださった基山町の松田一也町長から「松野一夫」役の思いについて、「基山って、本当いい町ですよね~っ」のセリフ込められた気持ちを含めたご挨拶をいただき、試写会を開式いたしました。

■「松野一夫」役 松田町長ご挨拶

「え~っ、こんなに太っているの私って」「お~っ、『俺の演技』がセンターやね!」などの声が上がりつつ、今年(令和7年度)の演技の心構えをそれぞれ心に自ら誓い合ったことでした。

過去を振り返って、未来へ生かす一歩が、「歴史を学ぶ」一歩であり、「きやま創作劇」の目指す一歩です。

今日の試写会を振り返って、未来(次)へ生かす一歩になることが、「きやま創作劇」の前進につながるとともに、参画していただいている皆さまお一人お一人の「未来(成長)」につながることができれば幸いです。

今日、参画いただいた皆さま、ありがとうございました。

お互いに、次への一歩を踏み出しましょう!

2024年11月30日

■基肄城月間

令和6年11月は、基山町(企画政策課、産業振興課)、基山町教育委員会(教育学習課)、きやま創作劇実行委員会、基肄かたろう会、(公財)古都大宰府保存協会、KBC九州朝日放送、エフエム佐賀、読売広告、そして当会とまさに官民協働の取組として『基肄城月間(基肄城ピクニックWEEKS)』が初めて展開されました。

基肄かたろう会による11月9日のツキイチ登山会にはじまり、11月24日のJRウォークまで毎週土日は「基肄城・キザン(基山)にひたる」、そんな11月でした。

【写真提供:基山町産業振興課・基山町教育委員会】

参加いただいた多くの皆さまからは、もっと基肄城のことが知りたい、キザン(基山)の自然が知りたいというお言葉や、来年3月に企画している「第3回基肄城跡ハイキング」への申し込み依頼、「つぎ」への期待までいただくなど、今回の取組の手ごたえを感じたひと月でした。

参加いただいた皆さま、協働いただいた各団体の皆さま、ありがとうございました。

基肄かたろう会による11月9日のツキイチ登山会にはじまり、11月24日のJRウォークまで毎週土日は「基肄城・キザン(基山)にひたる」、そんな11月でした。

【写真提供:基山町産業振興課・基山町教育委員会】

参加いただいた多くの皆さまからは、もっと基肄城のことが知りたい、キザン(基山)の自然が知りたいというお言葉や、来年3月に企画している「第3回基肄城跡ハイキング」への申し込み依頼、「つぎ」への期待までいただくなど、今回の取組の手ごたえを感じたひと月でした。

参加いただいた皆さま、協働いただいた各団体の皆さま、ありがとうございました。

2024年11月27日

■特別史跡基肄城跡 散策環境改善作業

去る11月25日(月)、島原の普賢岳まで見通せる快晴の中、当会と基肄かたろう会の共同で、基山町教育委員会の立会指導のもと、草スキー場からの登山道入り口や特別史跡基肄城跡の散策環境改善作業を行いました。主に、遊歩道の散策環境を阻害している樹木の除去や、特別史跡石標を覆うように繁茂している低木の管理伐採を行っています。

登山されている方々から、「最近、基肄城がきれいになってきてますね。ありがとうございます。」というお言葉もいただき、快晴の青空のように疲れも吹き飛ぶ、そんな思いでした。

官民協働による管理伐採作業に参加いただきました皆さん、お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。

2024年08月17日

■「おとな」たちの練習・・・・・・

7月下旬から第8回きやま創作劇「永遠(トワ)に君思う」公演にむけた練習が始まり、今日17日に、遂に!「おとな」たちの練習、といっても怪しげな5人衆(おひとり御欠席)の練習が始まりました。

●練習の様子

今回の5人衆は、劇冒頭にはじまり、結びの「トリ」を担う、とても「重要」な役回りです。福永総指揮者の台本読みは終わると同時に、「え~っ、無事終わるんかな~っ」という心許ない御発言が5人衆から漏れ出し、練習に集った子どもたちを含め皆さんの笑いを誘っていました。

この時点で、「大丈夫」でしょう!

9月から大道具・小道具づくりも始まります。少しずつ、少しずつ「永遠(トワ)に君思う」が姿を形づくりはじめました。12月の公演まで、健康に留意しつつみなさんの持てる力を結集していきましょう。

●練習の様子

今回の5人衆は、劇冒頭にはじまり、結びの「トリ」を担う、とても「重要」な役回りです。福永総指揮者の台本読みは終わると同時に、「え~っ、無事終わるんかな~っ」という心許ない御発言が5人衆から漏れ出し、練習に集った子どもたちを含め皆さんの笑いを誘っていました。

この時点で、「大丈夫」でしょう!

9月から大道具・小道具づくりも始まります。少しずつ、少しずつ「永遠(トワ)に君思う」が姿を形づくりはじめました。12月の公演まで、健康に留意しつつみなさんの持てる力を結集していきましょう。

タグ :きやま創作劇永遠(トワ)に君思う

2024年07月27日

令和6年度きやま創作劇『永遠(トワ)に君思う』始まり!

本日、午前10時から町民会館小ホールにて、令和6年度第8回きやま創作劇『永遠(トワ)に君思う』公演にむけた説明会が開催され、その後引き続き第1回練習へと移りました。

■松田一也基山町長からご挨拶いただきました。

■総指揮者 福永さんから、劇内容説明の様子

今回のテーマは、私たち「きやま」の思い(歴史)が詰まった山・基山(キザン)を舞台に、地主神(とこぬしのかみ)である荒穂大明神さまとキザン(基山)という神代の世界から、三韓統一を目指す新羅の策謀の渦にのみ込まれていった激動の7世紀、東アジア世界(新羅・百済・高句麗、そして倭)の国造り(国家形成)の物語です。

6月7日(金)に第1回きやま創作劇実行委員会が開催され、今年度も公演を行うこと、素材を基山町が今年度取り組む「基山(キザン)・基肄城さいこープロジェクト」と連携することが確認され、脚本づくりが大詰めをむかえます。

■7月22日開催の第2回きやま創作劇実行委員会

そして、7月20日(土)には、今日の説明会に先立ち、きのくに祭へ「きやま創作劇」宣伝隊が繰り出し、今年度の「永遠(トワ)に君思う」の宣伝を行っています。

■きやま創作劇宣伝隊(於 きのくに祭)

いよいよ今年も「きやま創作劇」の半年が始まります。

いつもの顔ぶれに、新たな仲間も加え『永遠(トワ)に君思う』公演にむけた一歩がスタートしました。

参画してくださる皆さま、くれぐれも、体調管理にはご留意くださり、12月8日(日)の公演のその日を、集った仲間みなでむかえましょう。

ご安全に・・・・・・!

追記

今年で、きやま創作劇が生まれて12年(前身の基山町立小中学校合同創作劇を含む)。キャストの中に唯一、平成24年(2012)12月公演から出演してくれている渡邉くんも20歳に。12年前の第1回公演の感想文(当時小学校2年生)に「今回のげきにさんかするのは、本当はいやでした。」とつづってくれています(基山の歴史と文化を語り継ぐ会、2013)。

基山の歴史と文化を語り継ぐ会(2013)『町史研究 きやま』創刊号

■松田一也基山町長からご挨拶いただきました。

■総指揮者 福永さんから、劇内容説明の様子

今回のテーマは、私たち「きやま」の思い(歴史)が詰まった山・基山(キザン)を舞台に、地主神(とこぬしのかみ)である荒穂大明神さまとキザン(基山)という神代の世界から、三韓統一を目指す新羅の策謀の渦にのみ込まれていった激動の7世紀、東アジア世界(新羅・百済・高句麗、そして倭)の国造り(国家形成)の物語です。

6月7日(金)に第1回きやま創作劇実行委員会が開催され、今年度も公演を行うこと、素材を基山町が今年度取り組む「基山(キザン)・基肄城さいこープロジェクト」と連携することが確認され、脚本づくりが大詰めをむかえます。

■7月22日開催の第2回きやま創作劇実行委員会

そして、7月20日(土)には、今日の説明会に先立ち、きのくに祭へ「きやま創作劇」宣伝隊が繰り出し、今年度の「永遠(トワ)に君思う」の宣伝を行っています。

■きやま創作劇宣伝隊(於 きのくに祭)

いよいよ今年も「きやま創作劇」の半年が始まります。

いつもの顔ぶれに、新たな仲間も加え『永遠(トワ)に君思う』公演にむけた一歩がスタートしました。

参画してくださる皆さま、くれぐれも、体調管理にはご留意くださり、12月8日(日)の公演のその日を、集った仲間みなでむかえましょう。

ご安全に・・・・・・!

追記

今年で、きやま創作劇が生まれて12年(前身の基山町立小中学校合同創作劇を含む)。キャストの中に唯一、平成24年(2012)12月公演から出演してくれている渡邉くんも20歳に。12年前の第1回公演の感想文(当時小学校2年生)に「今回のげきにさんかするのは、本当はいやでした。」とつづってくれています(基山の歴史と文化を語り継ぐ会、2013)。

基山の歴史と文化を語り継ぐ会(2013)『町史研究 きやま』創刊号

2024年03月31日

■令和5年度事業(その2)

●関係事業

1.第7回きやま創作劇「この道は 基肄城が基肄城とならしむる時」公演

第7回を迎えるきやま創作劇は、今年度が特別史跡基肄城跡に関わる二つの記念の年であることから、基肄城跡顕彰建造物に焦点をあて、基肄城跡が国の第1類史蹟指定を受けるきっかけとなった先人たちの歩みを描きました。

2.第15回きやま展 展示支援

当会が始めた「きやま展」も、その後基山町教育委員会に引き継がれ、今年度で第15回を迎えました。第7回きやま創作劇「この道は」を深く知ることをテーマに展示支援を行いました。

左:第7回きやま創作劇 右:第15回きやま展

3.特別史跡基肄城跡整備基本設計のための現地調査

基山町教育委員会の「特別史跡基肄城跡整備基本設計」策定に先立ち、当会も含め特別史跡基肄城跡を舞台に活動している団体と現地踏査を行いました。道標サイン、解説サインの不足や、施設整備を行うのであればどのような内容(仕様)のものが求められるのか、など現地を歩きながら議論を重ねました。結果は、「特別史跡基肄城跡整備基本設計」としてまとめられています。

5.基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会への参画

二市一町で構成される文化研究会へ、今年度も参画し、令和6年3月2日に開催された歴史散歩では安全管理を担っています。

左:現地調査時の議論の様子 右:歴史散歩

6.町行政への支援

基山町が事務局を担う各種委員会・審議会へ、会員諸氏が委員として参画し、基山町の歴史街づくり行政、文化財保護行政、そして教育委員会運営に指導・助言を行っています。

7.その他

史跡鞠智城跡ならびに山鹿の歴史的町並み整備地を研修する先進地視察の実施、会員諸氏の個人的な活動として、地域のお宮解説サインのリニューアル、特別史跡基肄城跡の手入れ活動、基山町が所蔵する諸資料の整理整頓なども行っています。

左:史跡鞠智城跡 右:山鹿市都市計画課の方よりの講話

令和5年度も、多くの会員の皆さまの協働、ご協力、できることを持ち寄る活動で、多様な取組を行うことができました。この場をお借りし、心より深く感謝申し上げます。

明日から、令和6年度が始まります。

どんな取組が、また出来事が待っているのでしょうか。

くれぐれも身体に気を付けて、楽しく、できることを持ち寄る活動を、一つひとつ大切に積み重ねていきたいと思います。

1.第7回きやま創作劇「この道は 基肄城が基肄城とならしむる時」公演

第7回を迎えるきやま創作劇は、今年度が特別史跡基肄城跡に関わる二つの記念の年であることから、基肄城跡顕彰建造物に焦点をあて、基肄城跡が国の第1類史蹟指定を受けるきっかけとなった先人たちの歩みを描きました。

2.第15回きやま展 展示支援

当会が始めた「きやま展」も、その後基山町教育委員会に引き継がれ、今年度で第15回を迎えました。第7回きやま創作劇「この道は」を深く知ることをテーマに展示支援を行いました。

左:第7回きやま創作劇 右:第15回きやま展

3.特別史跡基肄城跡整備基本設計のための現地調査

基山町教育委員会の「特別史跡基肄城跡整備基本設計」策定に先立ち、当会も含め特別史跡基肄城跡を舞台に活動している団体と現地踏査を行いました。道標サイン、解説サインの不足や、施設整備を行うのであればどのような内容(仕様)のものが求められるのか、など現地を歩きながら議論を重ねました。結果は、「特別史跡基肄城跡整備基本設計」としてまとめられています。

5.基山・鳥栖・小郡クロスロード文化研究会への参画

二市一町で構成される文化研究会へ、今年度も参画し、令和6年3月2日に開催された歴史散歩では安全管理を担っています。

左:現地調査時の議論の様子 右:歴史散歩

6.町行政への支援

基山町が事務局を担う各種委員会・審議会へ、会員諸氏が委員として参画し、基山町の歴史街づくり行政、文化財保護行政、そして教育委員会運営に指導・助言を行っています。

7.その他

史跡鞠智城跡ならびに山鹿の歴史的町並み整備地を研修する先進地視察の実施、会員諸氏の個人的な活動として、地域のお宮解説サインのリニューアル、特別史跡基肄城跡の手入れ活動、基山町が所蔵する諸資料の整理整頓なども行っています。

左:史跡鞠智城跡 右:山鹿市都市計画課の方よりの講話

令和5年度も、多くの会員の皆さまの協働、ご協力、できることを持ち寄る活動で、多様な取組を行うことができました。この場をお借りし、心より深く感謝申し上げます。

明日から、令和6年度が始まります。

どんな取組が、また出来事が待っているのでしょうか。

くれぐれも身体に気を付けて、楽しく、できることを持ち寄る活動を、一つひとつ大切に積み重ねていきたいと思います。

2024年03月31日

■令和5年度事業(その1)

今日、3月31日(日)をもって、令和5年度が幕をとじます。

今年度も、様々な事業を展開し、基山の歴史と文化を語り継ぐ活動を行ってまいりました。

●基山町教育委員会からの受託事業

1.町内遺跡周知活用事業(以下、「事業1」)

①特別史跡基肄城跡ハイキングの実施

令和5年11月23日(木) 第1回開催

令和6年3月20日(水) 第2回開催

この、特別史跡基肄城跡ハイキングでは、当会のほかに○きやま創作劇実行委員会、○基山の守り人、○基肄山歩会、○オキナグサ保存会、○基肄かたろう会など、基山(きざん)を舞台に活動している関係団体と連携し行いました。

左:第1回ハイキングの様子 右:第2回ハイキングの様子

また、基山町文化遺産ガイドボランティア養成講座と連携し、第2回特別史跡基肄城跡ハイキング開催にむけて特別史跡基肄城跡マップリニューアルを行い、当日資料として配布しています。

左:大礎石群の手入れ作業 右:基肄城内に仮設道標サインを設置(第1回ハイキング時)

基肄城内に仮設道標サインを設置(第2回ハイキング時 教育委員会と協働)

②企画展示

令和5年度が特別史跡基肄城跡に関わる二つの記念の年にあたることから、広く住民の皆さまにお伝えする展示を、基山町立図書館郷土資料コーナーにて行いました。

企画展の様子

企画展の様子

2.文化遺産調査記録作成業務(以下、「事業2」)

①梁井家文書資料の翻刻、解読ならびに解説

令和4年度に基山町教育委員会から受託した、旧城戸村の庄屋文書である「梁井家文書」の中で、国境争論、荒穂神社関係文書の11点について、翻刻、解読並びに解説を行い、併せて住民の皆さまむけのリーフレットを作成しております。

その成果については、令和6年度に入り、基山町教育委員会ならびに御所有者と協議を行いつつ、基山町立図書館郷土資料コーナーにて展示などを通じてお伝えしていくことになろうかと思います。

【実績報告書 左:事業1、右事業2】

今年度も、様々な事業を展開し、基山の歴史と文化を語り継ぐ活動を行ってまいりました。

●基山町教育委員会からの受託事業

1.町内遺跡周知活用事業(以下、「事業1」)

①特別史跡基肄城跡ハイキングの実施

令和5年11月23日(木) 第1回開催

令和6年3月20日(水) 第2回開催

この、特別史跡基肄城跡ハイキングでは、当会のほかに○きやま創作劇実行委員会、○基山の守り人、○基肄山歩会、○オキナグサ保存会、○基肄かたろう会など、基山(きざん)を舞台に活動している関係団体と連携し行いました。

左:第1回ハイキングの様子 右:第2回ハイキングの様子

また、基山町文化遺産ガイドボランティア養成講座と連携し、第2回特別史跡基肄城跡ハイキング開催にむけて特別史跡基肄城跡マップリニューアルを行い、当日資料として配布しています。

左:大礎石群の手入れ作業 右:基肄城内に仮設道標サインを設置(第1回ハイキング時)

基肄城内に仮設道標サインを設置(第2回ハイキング時 教育委員会と協働)

②企画展示

令和5年度が特別史跡基肄城跡に関わる二つの記念の年にあたることから、広く住民の皆さまにお伝えする展示を、基山町立図書館郷土資料コーナーにて行いました。

企画展の様子

企画展の様子2.文化遺産調査記録作成業務(以下、「事業2」)

①梁井家文書資料の翻刻、解読ならびに解説

令和4年度に基山町教育委員会から受託した、旧城戸村の庄屋文書である「梁井家文書」の中で、国境争論、荒穂神社関係文書の11点について、翻刻、解読並びに解説を行い、併せて住民の皆さまむけのリーフレットを作成しております。

その成果については、令和6年度に入り、基山町教育委員会ならびに御所有者と協議を行いつつ、基山町立図書館郷土資料コーナーにて展示などを通じてお伝えしていくことになろうかと思います。

【実績報告書 左:事業1、右事業2】

2024年03月10日

■荒穂神社石造鳥居の調査

昨日、3月9日午後1時より、秋の大祭・御神幸祭で知られる荒穂神社にて、江戸時代に寄進された石造鳥居の銘文調査を会員諸氏ならびに基肄かたろう会、文化遺産ガイドボランティアの総勢10名を超える皆さまで行いました。

■石造鳥居拓本採取の様子

調査にあたり、石造物ならびにお墓の研究で知られる大阪大谷大学教授の狭川真一先生をお迎えし、石造鳥居銘文の拓本の採り方や、午後5時からは、取得した拓本にある銘文からの読み解きについてのご指導、さらに中世から現代にかけてのお墓のあり方についての講話を行っていただいています。

■左が狭川真一先生

狭川先生の講話に、御遺体は「捨てる」ものという観念が当たり前だった中世の葬送観や、今の葬送儀礼の簡略化、意識の大きな変容など様々な視点からのお墓・墓地の見方についての講話に、聴講された皆さんも一様に驚きの声があがっていました。

■夕刻からの御講話の様子

ご指導いただいた狭川先生からも、笑顔で「こんなにたくさんの人たちと拓本を採るのは久しぶり。」という嬉しいお言葉をいただき、楽しいひと時となりました。

今回の銘文調査の成果は、作業風景ならびに拓本記録とともに基山町立図書館郷土資料コーナーにて展示させていただきます。お楽しみに。

■採取された鳥居銘文の拓本

■採取された鳥居銘文の拓本

奈良から大変お忙しい中、お越しいただいた狭川先生、ありがとうございました。

また、少々肌寒い午後でしたが、銘文調査に参画していただきました皆様、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。

追記

昨日の午前中に特別史跡基肄城跡を訪れていただき、基肄かたろう会にてガイドし親交を深めた史跡首羅山遺跡で知られる久山町の「久山町歴史文化勉強会」の皆さまの飛び入り参加もあり、鳥居銘文調査の様子や基山(きざん)の守り神である荒穂神社を熱心に見学して帰られました。

■久山町の皆さまをお見送り

久山町の皆さま、ありがとうございました。

まだまだたくさんの文化遺産がわが町基山にはあります。

新たな発見・知識を蓄え展示や解説いたしますので、またのお越しをお待ちいたします。

■石造鳥居拓本採取の様子

調査にあたり、石造物ならびにお墓の研究で知られる大阪大谷大学教授の狭川真一先生をお迎えし、石造鳥居銘文の拓本の採り方や、午後5時からは、取得した拓本にある銘文からの読み解きについてのご指導、さらに中世から現代にかけてのお墓のあり方についての講話を行っていただいています。

■左が狭川真一先生

狭川先生の講話に、御遺体は「捨てる」ものという観念が当たり前だった中世の葬送観や、今の葬送儀礼の簡略化、意識の大きな変容など様々な視点からのお墓・墓地の見方についての講話に、聴講された皆さんも一様に驚きの声があがっていました。

■夕刻からの御講話の様子

ご指導いただいた狭川先生からも、笑顔で「こんなにたくさんの人たちと拓本を採るのは久しぶり。」という嬉しいお言葉をいただき、楽しいひと時となりました。

今回の銘文調査の成果は、作業風景ならびに拓本記録とともに基山町立図書館郷土資料コーナーにて展示させていただきます。お楽しみに。

■採取された鳥居銘文の拓本

■採取された鳥居銘文の拓本奈良から大変お忙しい中、お越しいただいた狭川先生、ありがとうございました。

また、少々肌寒い午後でしたが、銘文調査に参画していただきました皆様、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。

追記

昨日の午前中に特別史跡基肄城跡を訪れていただき、基肄かたろう会にてガイドし親交を深めた史跡首羅山遺跡で知られる久山町の「久山町歴史文化勉強会」の皆さまの飛び入り参加もあり、鳥居銘文調査の様子や基山(きざん)の守り神である荒穂神社を熱心に見学して帰られました。

■久山町の皆さまをお見送り

久山町の皆さま、ありがとうございました。

まだまだたくさんの文化遺産がわが町基山にはあります。

新たな発見・知識を蓄え展示や解説いたしますので、またのお越しをお待ちいたします。

2023年12月27日

■第7回きやま創作劇「むすび」の会

去る12月23日(土)午後7時、町民会館小ホールにて第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』に参画していただいたキャスト・スタッフの皆さまに対する「お疲れ様会」が行われました。

「やり遂げた」感、「ん~っ、もう少し」感など様々な思いが、それぞれのお顔に表現されていたようです。

冒頭に松田一也町長から、ご自身の「反省」の弁も含め、過去最高の「出来」だった点や皆さんに対する労いのお言葉をいただき、柴田昌範教育長からも今回の劇の素晴らしさへのお褒めと皆さんに対する感謝のお言葉をいただきました。

■松田一也町長からのご挨拶

■柴田昌範教育長からのご挨拶

次にキャストから、参画しての「感想」を語ってもらい、各人それぞれの「思い」「想い」が語られています。

結びに、脚本・演出・総合制作を担っていただいた福永真理子氏から、今回の「作品」に対する講評を話していただき「お疲れ様会」を閉じました。

■福永真理子氏からの講評

本日12月27日(水)午後5時30分から、基山町役場2階会議室にて、きやま創作劇実行委員会による反省会議を開催し、観客総数、御寄附いただいた金額などの報告の後、良かった点、少し反省が必要な点などを出し合い、「次の一歩」への道しるべとし、第7回きやま創作劇すべての取組を「終演」いたしました。

■きやま創作劇実行委員会 反省会議

そこ・ここで語られた「良かった点」「反省が必要な点」については、それぞれの心に刻み次への一歩としてください。

くれぐれも「結果が良ければ、その過程は不問にする」というお気持ちだけは抱かないように。クリエイターたるもの、常に作品と自らのみならず自らの行動で周りも導き、ブラッシュアップしていく気持ちを持ち続けることが大切です。

結びに、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』制作にあたり、関係ならびにお支えいただいた多くの皆さまに、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

少し早いですが、「良いお年を、お迎えください。」

「やり遂げた」感、「ん~っ、もう少し」感など様々な思いが、それぞれのお顔に表現されていたようです。

冒頭に松田一也町長から、ご自身の「反省」の弁も含め、過去最高の「出来」だった点や皆さんに対する労いのお言葉をいただき、柴田昌範教育長からも今回の劇の素晴らしさへのお褒めと皆さんに対する感謝のお言葉をいただきました。

■松田一也町長からのご挨拶

■柴田昌範教育長からのご挨拶

次にキャストから、参画しての「感想」を語ってもらい、各人それぞれの「思い」「想い」が語られています。

結びに、脚本・演出・総合制作を担っていただいた福永真理子氏から、今回の「作品」に対する講評を話していただき「お疲れ様会」を閉じました。

■福永真理子氏からの講評

本日12月27日(水)午後5時30分から、基山町役場2階会議室にて、きやま創作劇実行委員会による反省会議を開催し、観客総数、御寄附いただいた金額などの報告の後、良かった点、少し反省が必要な点などを出し合い、「次の一歩」への道しるべとし、第7回きやま創作劇すべての取組を「終演」いたしました。

■きやま創作劇実行委員会 反省会議

そこ・ここで語られた「良かった点」「反省が必要な点」については、それぞれの心に刻み次への一歩としてください。

くれぐれも「結果が良ければ、その過程は不問にする」というお気持ちだけは抱かないように。クリエイターたるもの、常に作品と自らのみならず自らの行動で周りも導き、ブラッシュアップしていく気持ちを持ち続けることが大切です。

結びに、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』制作にあたり、関係ならびにお支えいただいた多くの皆さまに、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

少し早いですが、「良いお年を、お迎えください。」

タグ :きやま創作劇

2023年12月19日

■「第15回きやま展」展示替え

昨日、令和5年12月17日に、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』公演を終えたことを受け、覗きケースの展示替えを行いました。

劇に込められた様々な思いをパネル化するとともに、創作劇総指揮者である福永真理子氏が使っていた書き込みがある「台本」や作品の完成度を極限まで高めるための「ダメ出し」ノートを展示しています。

この「ダメ出し」は、12月10日の公演の直前、1回目公演を受け、2回目公演の完成度を高める上でも役立てられます。作品のブラッシュアップをやり続けることの大事さを見ることができる、貴重な資料です。

完成度を高める「求道」の精神は、様々な場面で必要とされることです。

しかし、一旦公演本番に入ると静観し、次の一歩への「反省(糧)」へとつなげていく。

創作劇では公演という舞台が、否が応でも到達点として理解しやすいですが、社会生活の中では、なかなか到達点が見えず、いつまでも「ブラッシュアップ」しつづけ、終わらない仕事ぶり、生活ぶりの方をお見かけすることが多くなりました。

結果、「成果」が出ず、「悩みのスパイラル」に埋没(沈没)していく。

そうならないためには、思い切った「区切り」を自ら課し、その区切りまではブラッシュアップを続け、その区切りで一旦終わらせ、その時に「反省」をつづり、次へ踏み出す一歩とすることが大切だと思います。

ひとの世に「完璧はない」

であるならば、「完璧」に近づける努力をする。

実は、「完璧」と思っている目標自体が、自分のちっぽけな小さな見識の中での疑似「完璧」であることに気づき、違った多様な見識を受け入れつつ「完璧」に近づけていくことが大事だと思います。

この時も「区切り」が節目として大事な役割を担います。

創作劇総指揮者の『福永ダメ出しノート』

そういう視点でもご覧ください。

劇に込められた様々な思いをパネル化するとともに、創作劇総指揮者である福永真理子氏が使っていた書き込みがある「台本」や作品の完成度を極限まで高めるための「ダメ出し」ノートを展示しています。

この「ダメ出し」は、12月10日の公演の直前、1回目公演を受け、2回目公演の完成度を高める上でも役立てられます。作品のブラッシュアップをやり続けることの大事さを見ることができる、貴重な資料です。

完成度を高める「求道」の精神は、様々な場面で必要とされることです。

しかし、一旦公演本番に入ると静観し、次の一歩への「反省(糧)」へとつなげていく。

創作劇では公演という舞台が、否が応でも到達点として理解しやすいですが、社会生活の中では、なかなか到達点が見えず、いつまでも「ブラッシュアップ」しつづけ、終わらない仕事ぶり、生活ぶりの方をお見かけすることが多くなりました。

結果、「成果」が出ず、「悩みのスパイラル」に埋没(沈没)していく。

そうならないためには、思い切った「区切り」を自ら課し、その区切りまではブラッシュアップを続け、その区切りで一旦終わらせ、その時に「反省」をつづり、次へ踏み出す一歩とすることが大切だと思います。

ひとの世に「完璧はない」

であるならば、「完璧」に近づける努力をする。

実は、「完璧」と思っている目標自体が、自分のちっぽけな小さな見識の中での疑似「完璧」であることに気づき、違った多様な見識を受け入れつつ「完璧」に近づけていくことが大事だと思います。

この時も「区切り」が節目として大事な役割を担います。

創作劇総指揮者の『福永ダメ出しノート』

そういう視点でもご覧ください。

2023年12月03日

第15回『きやま みんなが守ってきた「きやま」』展開催

当会が始めた「きやま展」も、その後、基山町教育委員会に引き継いでいただき、今回で15回目を迎えました。

今年は、再び当会が支援し、きやま創作劇が始まった当初から行ってきていた「きやま創作劇を深く知る」ことに主題を戻し、来週12月10日に公演が近づいてきた第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』を深く知るためのテーマ展示を行っています。

同じテーマで、本ブログでも30回に分けて取り上げてきた「第7回きやま創作劇をふか~く知る」のコアなエキスのみを展示しています。

劇公演の前に「予習」として御覧になるか、劇公演の後に「復習」として御覧になるかはお任せいたします。

第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』

舞台練習も第4コーナーを曲がり、ゴールまでの直線コースに今まさに入ろうしているところです。最後まで気を抜かずに、「自己管理」をしっかりして、ゴールを駆け抜けましょう。参画したみんなで!

※11月23日に、基山町教育委員会主催で、当会をはじめ基肄かたろう会、基肄山歩会の方々と協働で実施した「特別史跡基肄城跡ハイキング」の際に撮影した、「次の90年へ引き継ぐ記念写真」も展示しています。お時間がある時に、併せて御覧ください。

※講演後は、舞台に関する資料展示(こだわりの大道具、小道具等など)を行う予定としております。

今年は、再び当会が支援し、きやま創作劇が始まった当初から行ってきていた「きやま創作劇を深く知る」ことに主題を戻し、来週12月10日に公演が近づいてきた第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』を深く知るためのテーマ展示を行っています。

同じテーマで、本ブログでも30回に分けて取り上げてきた「第7回きやま創作劇をふか~く知る」のコアなエキスのみを展示しています。

劇公演の前に「予習」として御覧になるか、劇公演の後に「復習」として御覧になるかはお任せいたします。

第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』

舞台練習も第4コーナーを曲がり、ゴールまでの直線コースに今まさに入ろうしているところです。最後まで気を抜かずに、「自己管理」をしっかりして、ゴールを駆け抜けましょう。参画したみんなで!

※11月23日に、基山町教育委員会主催で、当会をはじめ基肄かたろう会、基肄山歩会の方々と協働で実施した「特別史跡基肄城跡ハイキング」の際に撮影した、「次の90年へ引き継ぐ記念写真」も展示しています。お時間がある時に、併せて御覧ください。

※講演後は、舞台に関する資料展示(こだわりの大道具、小道具等など)を行う予定としております。

2023年11月24日

■第1回特別史跡基肄城跡ハイキング開催

基肄城跡を巡るイベント開催のご要望が多く寄せられていた中、基山町教育委員会主催で久しぶりに特別史跡基肄城跡を巡るイベントが、令和5年11月23日(木)に開催されました。

当会がイベント運営を受託したこともあり、特別史跡基肄城跡がある基山(きざん)に関わる民間団体と協働、連携し、多くの町民が関わる取組としました。

【上:受付の様子 下:登山開始】

最終的に55名のお客様を迎え、「特別史跡基肄城跡ハイキング」がスタートし、山頂では基肄城跡顕彰建造物の一つ、天智天皇欽仰之碑建立90年を記念するイベントとして、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』のキャストによるダイジェスト公演が行われ、その後、私たちの思いを基山の先人達に届けようと、シャボン玉にのせて飛ばしました。

【きやま創作劇キャストによるダイジェスト公演】

【シャボン玉に思いを乗せて】

また、90年前の天智天皇欽仰之碑除幕式での写真を思い起させる、参集した皆さまとの記念写真撮影は、感慨深いものでした。この時撮影した写真は、12月5日から基山町立図書館郷土資料コーナーにて開催される第15回『きやま展』にて展示予定です。参集された皆さま、ありがとうございました。

その後、6班に分かれ基肄城跡を基肄かたろう会の解説によってハイキングしていただき、予定の時間をややオーバーしましたが、アンケート結果からは多くの方々に満足いただく取組となりました。

一方、今回の取組では、様々な出来事にも遭遇したにも関わらず、基肄城跡の解説を運営していただいた基肄かたろう会ならびに基肄山歩会の皆さまの臨機対応能力の高さに救われ、大きな事故もなく終わることができました。ありがとうございました。

結びに、今回の取組に参画していただいたお客様、基肄かたろう会、基肄山歩会、基山の守り人、そして、きやま創作劇実行委員会の皆さまに、心より深く感謝申し上げます。

来年の3月20日には、基肄城跡が特別史跡に格上げ指定されて70年を迎えます。

この日にも、第2回基肄城跡ハイキングを今回の反省を踏まえ、また違った濃い取組として開催いたします。ご参加お待ちいたします。

当会がイベント運営を受託したこともあり、特別史跡基肄城跡がある基山(きざん)に関わる民間団体と協働、連携し、多くの町民が関わる取組としました。

【上:受付の様子 下:登山開始】

最終的に55名のお客様を迎え、「特別史跡基肄城跡ハイキング」がスタートし、山頂では基肄城跡顕彰建造物の一つ、天智天皇欽仰之碑建立90年を記念するイベントとして、第7回きやま創作劇『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』のキャストによるダイジェスト公演が行われ、その後、私たちの思いを基山の先人達に届けようと、シャボン玉にのせて飛ばしました。

【きやま創作劇キャストによるダイジェスト公演】

【シャボン玉に思いを乗せて】

また、90年前の天智天皇欽仰之碑除幕式での写真を思い起させる、参集した皆さまとの記念写真撮影は、感慨深いものでした。この時撮影した写真は、12月5日から基山町立図書館郷土資料コーナーにて開催される第15回『きやま展』にて展示予定です。参集された皆さま、ありがとうございました。

その後、6班に分かれ基肄城跡を基肄かたろう会の解説によってハイキングしていただき、予定の時間をややオーバーしましたが、アンケート結果からは多くの方々に満足いただく取組となりました。

一方、今回の取組では、様々な出来事にも遭遇したにも関わらず、基肄城跡の解説を運営していただいた基肄かたろう会ならびに基肄山歩会の皆さまの臨機対応能力の高さに救われ、大きな事故もなく終わることができました。ありがとうございました。

結びに、今回の取組に参画していただいたお客様、基肄かたろう会、基肄山歩会、基山の守り人、そして、きやま創作劇実行委員会の皆さまに、心より深く感謝申し上げます。

来年の3月20日には、基肄城跡が特別史跡に格上げ指定されて70年を迎えます。

この日にも、第2回基肄城跡ハイキングを今回の反省を踏まえ、また違った濃い取組として開催いたします。ご参加お待ちいたします。

2023年11月19日

■基肄城跡ハイキングにむけた取組(その2)

過日の16日に引き続き、23日開催の「特別史跡基肄城跡ハイキング」にむけた、基肄城跡の史跡環境を整える手入れを、当会と基肄かたろう会の有志で行いました。

朝から基山町内のクリーンデーの各区作業に参加し、終わり次第、基山(きざん)に「駆け上がり」、手入れを行っています。

基山(きざん)は、やや肌寒い感じでしたが、作業を進める内にやや汗ばむ感じで、「手入れ」作業も、参画いただいた皆さまのお力で、素早く終わることができました。

【上:作業前 下:作業後 於:米倉礎石群下の散策路】

【上:作業前 下:作業後 於:米倉礎石群南側の散策路】

また併せて、大礎石群にある伐採樹木を、23日に麻袋にて持ち出すための、準備作業も行い、100枚の「お土産」を作成いたしました。

【樹木切り出し作業の様子】

大正7年6月10日に起工し、大正8年6月10日に除幕式を迎えた天智天皇欽仰之碑は、当時の基山小学校をはじめとした子ども達が、麓から石や砂を麻袋に入れ担ぎ上げたと伝えられています。この作業の逆ではありますが、麻袋に伐採樹木の板切れを入れ、担ぎおろす疑似体験をしていただこうという企画です。大礎石群に植林された樹木ではありますが、少しでも史跡環境を整えるためにご協力いただければとの思いから立案しております。どうか、よろしくお願いいたします。

伐採樹木を「板状」に加工しましたが、木のすがすがしい香りがあたりに漂い、「お土産」としてお持ち帰っていただければ幸いです。

文化財保護法第125条に基づく現状変更申請を必要としない「維持管理行為」の範囲内で行いました。

道標設置から、史跡環境を整える手入れまで、参画いただいた皆さま、お疲れさまでした。

あとは本番を待つのみとなります。連携する多くの団体の皆さま、体調を整えお客様をお迎えしたいと思います。スタッフも入れて総勢100名を超える予定です、どうか、怪我無きよう、よろしくお願いいたします。

朝から基山町内のクリーンデーの各区作業に参加し、終わり次第、基山(きざん)に「駆け上がり」、手入れを行っています。

基山(きざん)は、やや肌寒い感じでしたが、作業を進める内にやや汗ばむ感じで、「手入れ」作業も、参画いただいた皆さまのお力で、素早く終わることができました。

【上:作業前 下:作業後 於:米倉礎石群下の散策路】

【上:作業前 下:作業後 於:米倉礎石群南側の散策路】

また併せて、大礎石群にある伐採樹木を、23日に麻袋にて持ち出すための、準備作業も行い、100枚の「お土産」を作成いたしました。

【樹木切り出し作業の様子】

大正7年6月10日に起工し、大正8年6月10日に除幕式を迎えた天智天皇欽仰之碑は、当時の基山小学校をはじめとした子ども達が、麓から石や砂を麻袋に入れ担ぎ上げたと伝えられています。この作業の逆ではありますが、麻袋に伐採樹木の板切れを入れ、担ぎおろす疑似体験をしていただこうという企画です。大礎石群に植林された樹木ではありますが、少しでも史跡環境を整えるためにご協力いただければとの思いから立案しております。どうか、よろしくお願いいたします。

伐採樹木を「板状」に加工しましたが、木のすがすがしい香りがあたりに漂い、「お土産」としてお持ち帰っていただければ幸いです。

文化財保護法第125条に基づく現状変更申請を必要としない「維持管理行為」の範囲内で行いました。

道標設置から、史跡環境を整える手入れまで、参画いただいた皆さま、お疲れさまでした。

あとは本番を待つのみとなります。連携する多くの団体の皆さま、体調を整えお客様をお迎えしたいと思います。スタッフも入れて総勢100名を超える予定です、どうか、怪我無きよう、よろしくお願いいたします。

2023年11月16日

■基肄城跡ハイキングへむけた取組始まり!

来週23日に迫った、特別史跡基肄城跡ハイキング。

この取組は、基山町教育委員会からの受託事業としての取組で、町内の団体としての取組の個性を発揮するために、基肄かたろう会、基肄山歩会、きやま創作劇実行委員会、オキナグサ保存会、基山の守り人など多くの関係団体の方々と連携し進めています。

連携する団体との協働の一つとして、基肄城を訪れた多くの方から、「道が分からない」「案内サインが沢山あって分からない。」「案内サインの内容が理解できない。」「どこに今いるのか分からない。」などのご意見を伺っていましたので、基肄かたろう会と連携し、仮設サイン設置ながら基山町教育委員会と協議するとともに、基山町教育委員会を通じて佐賀県教育委員会に対し文化財保護法第125条に基づく現状変更申請が必要かどうかをお尋ねし、「維持管理行為の範囲内」という回答を得た上で、本日、道標サイン12箇所の設置を行いました。

■設置した道標サイン

日本遺産構成文化財である特別史跡基肄城跡である以上は、4ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語)表記が標準ですが、まずは身近な散策者の皆さまむけに日本語表記にて作成しています。また、道に迷われた方の緊急連絡を受けた場合、「何番のサインが近くに見えますか。」の問いに応えていただけるよう、意図的に番号を付記しています。ご注意いただきたいのが、散策していただく順番を記したものではありませんので、ご留意ください。

現在、基山町教育委員会が取組んでいる「特別史跡基肄城跡整備基本設計」に、今回の簡易道標設置箇所の正式サイン化(4ヶ国語表記)を行っていただく第1歩としています。

まずは行動からの第1歩として当会と基肄かたろう会の連携の取組から始めました。

本日、参画いただいた皆さま、お疲れさまでした。そしてありがとうございました。

この取組は、基山町教育委員会からの受託事業としての取組で、町内の団体としての取組の個性を発揮するために、基肄かたろう会、基肄山歩会、きやま創作劇実行委員会、オキナグサ保存会、基山の守り人など多くの関係団体の方々と連携し進めています。

連携する団体との協働の一つとして、基肄城を訪れた多くの方から、「道が分からない」「案内サインが沢山あって分からない。」「案内サインの内容が理解できない。」「どこに今いるのか分からない。」などのご意見を伺っていましたので、基肄かたろう会と連携し、仮設サイン設置ながら基山町教育委員会と協議するとともに、基山町教育委員会を通じて佐賀県教育委員会に対し文化財保護法第125条に基づく現状変更申請が必要かどうかをお尋ねし、「維持管理行為の範囲内」という回答を得た上で、本日、道標サイン12箇所の設置を行いました。

■設置した道標サイン

日本遺産構成文化財である特別史跡基肄城跡である以上は、4ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語)表記が標準ですが、まずは身近な散策者の皆さまむけに日本語表記にて作成しています。また、道に迷われた方の緊急連絡を受けた場合、「何番のサインが近くに見えますか。」の問いに応えていただけるよう、意図的に番号を付記しています。ご注意いただきたいのが、散策していただく順番を記したものではありませんので、ご留意ください。

現在、基山町教育委員会が取組んでいる「特別史跡基肄城跡整備基本設計」に、今回の簡易道標設置箇所の正式サイン化(4ヶ国語表記)を行っていただく第1歩としています。

まずは行動からの第1歩として当会と基肄かたろう会の連携の取組から始めました。

本日、参画いただいた皆さま、お疲れさまでした。そしてありがとうございました。

タグ :基肄城跡ハイキング

2023年09月26日

■基肄城跡大礎石群「手入れ」作業

昨日、9月25日に、特別史跡基肄城跡にある大礎石群において、除草ならびに小樹木除去作業を、基山町教育委員会に申し出を行い、通常の維持管理行為内で行っています。

【作業前の大礎石群】

午前8時から開始し、当初は木陰の中での作業でしたが、次第に日が差すようになる中、当会会員も含め文化遺産ガイドボランティアメンバー8名で行いました。

【作業の様子】

いよいよ秋の文化遺産ガイドシーズン到来で、今週29日の静岡県からのお客様をスタートに、来週は福岡県からの小学生をお迎えする予定となっています。

また、除去した小樹木の一部は、11月23日・来年の3月20日に開催予定の「特別史跡基肄城跡ハイキング」の際の道標サインとして再利用するため持ち帰り、少しでも有効活用を図りつつSDGs(12 つくる責任・つかう責任 15 緑の豊かさも守ろう 17 パートナーシップで目標を達成しよう)に近づければと思います。

【作業終了!】

当日参画いただいた皆さま、本当にお疲れ様でした。

そして、心より深く感謝いたします。ありがとうございました。

【作業前の大礎石群】

午前8時から開始し、当初は木陰の中での作業でしたが、次第に日が差すようになる中、当会会員も含め文化遺産ガイドボランティアメンバー8名で行いました。

【作業の様子】

いよいよ秋の文化遺産ガイドシーズン到来で、今週29日の静岡県からのお客様をスタートに、来週は福岡県からの小学生をお迎えする予定となっています。

また、除去した小樹木の一部は、11月23日・来年の3月20日に開催予定の「特別史跡基肄城跡ハイキング」の際の道標サインとして再利用するため持ち帰り、少しでも有効活用を図りつつSDGs(12 つくる責任・つかう責任 15 緑の豊かさも守ろう 17 パートナーシップで目標を達成しよう)に近づければと思います。

【作業終了!】

当日参画いただいた皆さま、本当にお疲れ様でした。

そして、心より深く感謝いたします。ありがとうございました。

2023年09月18日

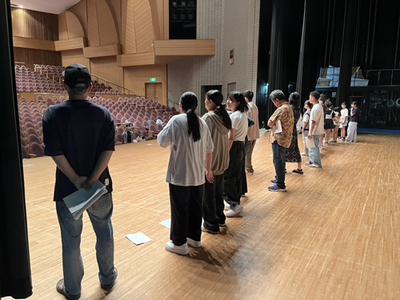

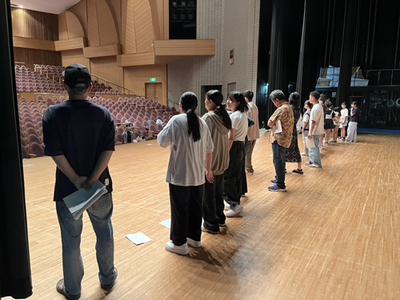

■第7回きやま創作劇『この道は』練習進行中!

本日から基山町民会館大ホールを使っての練習が始まりました。

舞台上での立ち位置確認第1歩目が動き出すと同時に、ホール全体を包むような声を出せるよう

「おーーーーーーーーーーーーーーーーーい」

発生練習も行われています。

舞台裏の「片隅」では、「あの男たち」の密かな練習も行われていました。

「あの男たち」の密かな練習

「あの男たち」の密かな練習

少しずつ、少しずつ公演の舞台へ向かって進行中です。

『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』

基肄城を国の宝に押し上げ、基肄城に一番身近な基山町民に知らしめた久保山善映先生の物語です。

乞うご期待!

舞台上での立ち位置確認第1歩目が動き出すと同時に、ホール全体を包むような声を出せるよう

「おーーーーーーーーーーーーーーーーーい」

発生練習も行われています。

舞台裏の「片隅」では、「あの男たち」の密かな練習も行われていました。

「あの男たち」の密かな練習

「あの男たち」の密かな練習少しずつ、少しずつ公演の舞台へ向かって進行中です。

『この道は 基肄城が基肄城とならしむる時』

基肄城を国の宝に押し上げ、基肄城に一番身近な基山町民に知らしめた久保山善映先生の物語です。

乞うご期待!