2020年10月17日

■若宮八幡神社

木山口町の北側の玄関口、これまで記述してきた一里塚があったのではないかと考えられる場所の西側に鎮座されているのが、若宮八幡神社です。長崎街道に接して明和四年(1767)寄進の石造鳥居が建てられ、若宮八幡神社の存在を、街道筋を通る人々に伝えています。

御祭神は、大鷦鷯尊(おおささぎのみこと)様、またの名を仁徳(にんとく)天皇様が祀られています。

神社建立は、木山口町が「正保二年(1645)以後ノ新町」とされ、町が起こされた後の承応三年(1654)と伝えられています。

木山口町が宮浦東村から派生した新町として起こされたことから、宮浦村にある神社からの勧請と考えられますが、宮浦村内のみならず基山町内の神社に大鷦鷯尊様を祀る若宮八幡神社は現在ありません。勧請の縁起を辿ることができませんが、想像するに、若宮八幡神社の御祭神が大鷦鷯尊様であること、宮浦村には二ヶ所に八幡神社がありますが、この八幡神社の御祭神が大鷦鷯尊様の父親である誉田別尊(ほむたわけのみこと)様、またの名を応神天皇様であることを考えると、宮浦東村の新町として木山口町が起こされることから、応神天皇の皇子(「若様?」)である大鷦鷯尊様を祀ることで、新しくできた町の守り神とされたのかもしれません。八幡神社と「若宮」を冠する八幡神社の関係は、御祭神の親子関係にあったのです。

■若宮八幡神社御本殿

(木山口町をはじめとする氏子の皆さまによって、境内はいつも清浄に保たれ、参拝者を迎えています。氏子の皆さまに心より感謝いたします。)

応神天皇を御祭神とする神社には、昨年、全国的に知られるようになった太宰府市の坂本八幡神社があります。仁徳天皇といえば、昨年の7月に令和初の世界遺産として登録された「仁徳天皇陵」が知られています。大阪府堺市にありますが、「まさに大きな山・・・!」としか思えないほどの規模で、航空写真でしか全貌を知ることができませんね!

今回紹介した木山口町の守り神である若宮八幡神社には、「基山」の文字の発祥年を知る上で貴重な資料や、基山の近代化を育てた方の碑など、我が町基山のことを語る上で欠くことができない様々な文化遺産があります。

それは・・・・・・・・(つづく)。

御祭神は、大鷦鷯尊(おおささぎのみこと)様、またの名を仁徳(にんとく)天皇様が祀られています。

神社建立は、木山口町が「正保二年(1645)以後ノ新町」とされ、町が起こされた後の承応三年(1654)と伝えられています。

木山口町が宮浦東村から派生した新町として起こされたことから、宮浦村にある神社からの勧請と考えられますが、宮浦村内のみならず基山町内の神社に大鷦鷯尊様を祀る若宮八幡神社は現在ありません。勧請の縁起を辿ることができませんが、想像するに、若宮八幡神社の御祭神が大鷦鷯尊様であること、宮浦村には二ヶ所に八幡神社がありますが、この八幡神社の御祭神が大鷦鷯尊様の父親である誉田別尊(ほむたわけのみこと)様、またの名を応神天皇様であることを考えると、宮浦東村の新町として木山口町が起こされることから、応神天皇の皇子(「若様?」)である大鷦鷯尊様を祀ることで、新しくできた町の守り神とされたのかもしれません。八幡神社と「若宮」を冠する八幡神社の関係は、御祭神の親子関係にあったのです。

■若宮八幡神社御本殿

(木山口町をはじめとする氏子の皆さまによって、境内はいつも清浄に保たれ、参拝者を迎えています。氏子の皆さまに心より感謝いたします。)

応神天皇を御祭神とする神社には、昨年、全国的に知られるようになった太宰府市の坂本八幡神社があります。仁徳天皇といえば、昨年の7月に令和初の世界遺産として登録された「仁徳天皇陵」が知られています。大阪府堺市にありますが、「まさに大きな山・・・!」としか思えないほどの規模で、航空写真でしか全貌を知ることができませんね!

今回紹介した木山口町の守り神である若宮八幡神社には、「基山」の文字の発祥年を知る上で貴重な資料や、基山の近代化を育てた方の碑など、我が町基山のことを語る上で欠くことができない様々な文化遺産があります。

それは・・・・・・・・(つづく)。

2020年10月11日

■国絵図

日本では、奈良時代以降、荘園絵図や縄張り図など、その時々の為政者等によって土地管理のための絵図が伝えられています。そのような日本の絵図の歴史の中で、統一的に日本全土を網羅的に描いた絵図として江戸時代の『国絵図』は、書き込まれた情報のみならず、現代の地形図に転写できるほど地理情報として優れた地図が描かれています。

木山口町の発祥を知ることができる絵図として、様々な場面で『正保国絵図』『元禄国絵図』を紹介してきました。これら江戸時代に描かれた『国絵図』には、慶長、正保、元禄、天保の4つがあります。江戸幕府へ絵図として収納された点からみれば、寛永の巡見使による『国絵図』収集を入れると5回と考えられています。

慶長年間といえば江戸幕府開府時期にあたり、全国の土地領有状況の把握のために各国の大名に描かせ幕府へ収納されたと言われており、後の3つの『国絵図』との大きな相違は、統一観が希薄である点でしょう。この統一観のなさを克服するために、次の『正保国絵図』では、「国絵図可仕立覚」二十三か条が示され、下絵図を描いた後に大目付井上政重の許へ持参し、担当者の内見を仰いだ後に清書したと伝えられています。

先に記した「一里塚」推定地の描き方についても、この「国絵図可仕立覚」に「一、道のり、六寸一里にいたし、絵図に一里山を書きつけ、一里山これなきところは参拾六町に間を相定め、絵図に一里山を書きつけ候のこと。」と記されています。描き方は規定されていませんが、道筋をはさみ両側に黒丸点で描かれ、『慶長国絵図』の一部でとり入れられ、『正保国絵図』から全国的に取り入れられています。

ここで「国絵図可仕立覚」に記された図化基準の中で気になる記載があることに気が付きます。「一里山これなきところは参拾六町に間を相定め、絵図に一里山を書きつけ候のこと。」の文言で、「一里山これなきところ・・・」で、一里山が必ず設置されていたとは限らないということです。

木山口町の北側の入口付近に「●-●」で記された箇所がありますが、実際にはどうだったか分かりません。この点については、聞き取りが必要ですね。

木山口町の発祥を知ることができる絵図として、様々な場面で『正保国絵図』『元禄国絵図』を紹介してきました。これら江戸時代に描かれた『国絵図』には、慶長、正保、元禄、天保の4つがあります。江戸幕府へ絵図として収納された点からみれば、寛永の巡見使による『国絵図』収集を入れると5回と考えられています。

慶長年間といえば江戸幕府開府時期にあたり、全国の土地領有状況の把握のために各国の大名に描かせ幕府へ収納されたと言われており、後の3つの『国絵図』との大きな相違は、統一観が希薄である点でしょう。この統一観のなさを克服するために、次の『正保国絵図』では、「国絵図可仕立覚」二十三か条が示され、下絵図を描いた後に大目付井上政重の許へ持参し、担当者の内見を仰いだ後に清書したと伝えられています。

先に記した「一里塚」推定地の描き方についても、この「国絵図可仕立覚」に「一、道のり、六寸一里にいたし、絵図に一里山を書きつけ、一里山これなきところは参拾六町に間を相定め、絵図に一里山を書きつけ候のこと。」と記されています。描き方は規定されていませんが、道筋をはさみ両側に黒丸点で描かれ、『慶長国絵図』の一部でとり入れられ、『正保国絵図』から全国的に取り入れられています。

ここで「国絵図可仕立覚」に記された図化基準の中で気になる記載があることに気が付きます。「一里山これなきところは参拾六町に間を相定め、絵図に一里山を書きつけ候のこと。」の文言で、「一里山これなきところ・・・」で、一里山が必ず設置されていたとは限らないということです。

木山口町の北側の入口付近に「●-●」で記された箇所がありますが、実際にはどうだったか分かりません。この点については、聞き取りが必要ですね。

2020年10月05日

■一里塚

『国絵図』を描くための「作法」である「国絵図可仕立覚」二十三か条(正保国絵図作成時)をについて記す前に、現存する一里塚を見ておきましょう。

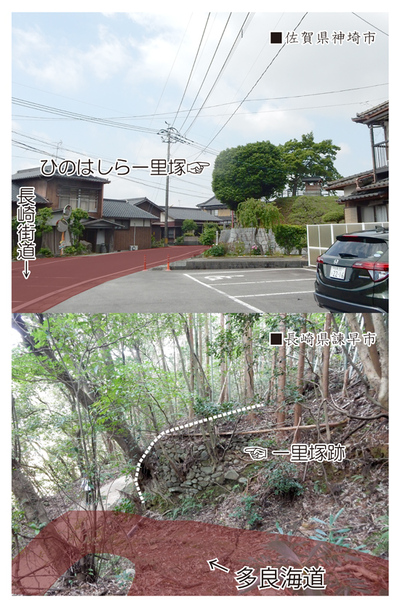

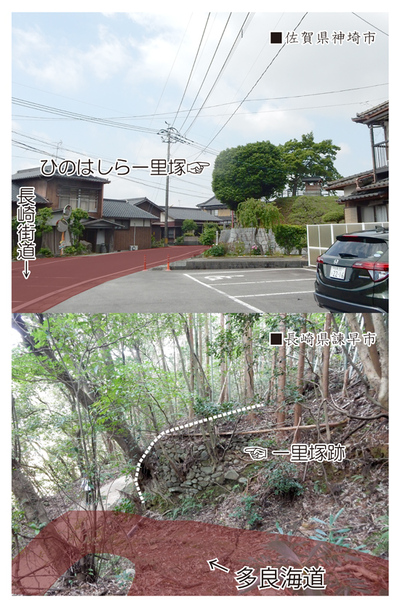

まずは長崎街道沿いにある一里塚(上の写真)で、佐賀県神埼市にある「ひのはしら一里塚」です。江戸時代に記された記録に「壱里山」と見え、ここにある「火の柱の地蔵菩薩」からこのように呼称されているようです。

次に、長崎街道の脇街道として知られる多良海道沿いに残されている一里塚跡(下の写真)です。礫を積み上げた石垣のみが現存しています。一見、耕作地の石垣のようにも見えますが、「ひのはしら一里塚」のように、土を盛り、盛り土が崩壊するのを防ぐように石垣で補強されています。

このような一里塚、一里山と呼称された痕跡が、我が町基山の木山口町の北の入口にあったのかもしれません。

まずは長崎街道沿いにある一里塚(上の写真)で、佐賀県神埼市にある「ひのはしら一里塚」です。江戸時代に記された記録に「壱里山」と見え、ここにある「火の柱の地蔵菩薩」からこのように呼称されているようです。

次に、長崎街道の脇街道として知られる多良海道沿いに残されている一里塚跡(下の写真)です。礫を積み上げた石垣のみが現存しています。一見、耕作地の石垣のようにも見えますが、「ひのはしら一里塚」のように、土を盛り、盛り土が崩壊するのを防ぐように石垣で補強されています。

このような一里塚、一里山と呼称された痕跡が、我が町基山の木山口町の北の入口にあったのかもしれません。