2019年08月12日

■岩屋磨崖石塔群

昨日の、第4回山の日登山会で、行程と疲労、何よりも安全面を考慮し割愛した岩屋磨崖石塔群を紹介しておきます。

高橋紹運胴塚から東斜面を下ると、岩屋磨崖石塔群への分かれ道にたどり着きます。その分かれ道から少し東側へ入り込むと、花崗岩の岩肌に宝篋印塔、宝塔、そして月輪の中に梵字を刻んだ磨崖梵字仏を見ることができます。

●1号塔(宝篋印塔)、2号塔(宝塔)、3号塔(宝篋印塔)

【写真左から】

●4号塔(宝塔)、5号塔(五輪塔)

【写真左から】

●磨崖梵字仏(梵字の読みで「ア」と記されています。)

銘文も記されており、康永2年(1343)や貞和2年(1346)と刻まれていることから室町時代の所産だということが分かります。

岩屋磨崖石塔群までの道のりは、傾斜もきつく危険な状態ですので、見学へは十分気を付けください。

※今の時期は、自然の「猛威(やぶ蚊の大群)」にさらされますので、お控えになられた方がよいと思います。

高橋紹運胴塚から東斜面を下ると、岩屋磨崖石塔群への分かれ道にたどり着きます。その分かれ道から少し東側へ入り込むと、花崗岩の岩肌に宝篋印塔、宝塔、そして月輪の中に梵字を刻んだ磨崖梵字仏を見ることができます。

●1号塔(宝篋印塔)、2号塔(宝塔)、3号塔(宝篋印塔)

【写真左から】

●4号塔(宝塔)、5号塔(五輪塔)

【写真左から】

●磨崖梵字仏(梵字の読みで「ア」と記されています。)

銘文も記されており、康永2年(1343)や貞和2年(1346)と刻まれていることから室町時代の所産だということが分かります。

岩屋磨崖石塔群までの道のりは、傾斜もきつく危険な状態ですので、見学へは十分気を付けください。

※今の時期は、自然の「猛威(やぶ蚊の大群)」にさらされますので、お控えになられた方がよいと思います。

2019年08月11日

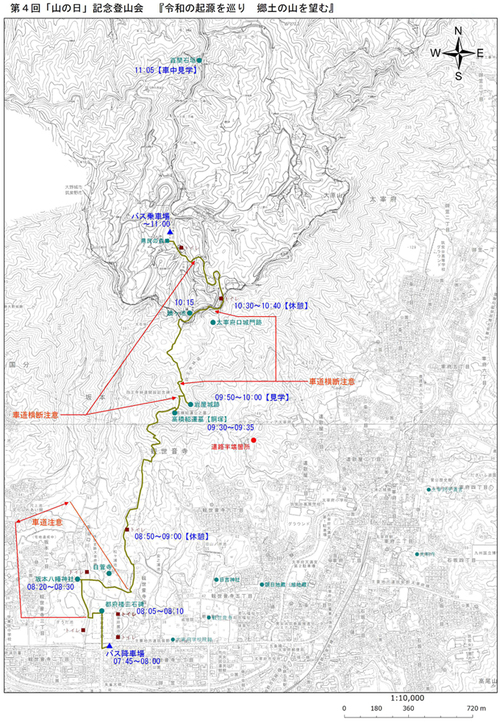

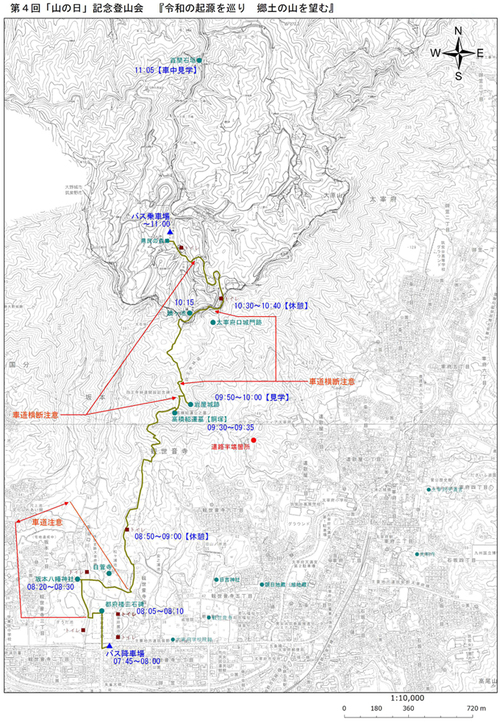

■第4回「山の日」記念登山会

本日、基山町まちづくり課主催の第4回「山の日」記念登山会『令和の起源を巡り 郷土の山を望む』と題して、令和ゆかりの地太宰府にある四王寺山登山が開催されました。当会からも副理事長が解説者として参画し、総勢40名を超える方々と一緒に、大宰府の北の守り大野城跡がある四王寺山を登りました。

●松田一也町長からご挨拶

早朝7時に基山町役場に集合し、まずは、松田町長にご挨拶いただき、基肄山歩会の皆さんの安全管理指導のもと、太宰府へとむかいます。行きがけのバスの中では、なんと松田町長から我が町基山と令和ゆかりの梅花の宴についての講義があり、皆さん熱心に聞き入っておられました。松田町長による貴重な予備知識をいただいたことで、我が町基山と令和ゆかりの地太宰府との関係について理解が進み、今日の登山の意味もご理解いただけたことと思います。松田町長、ありがとうございました。

そうこうしているうちに、午前7時50分に大宰府政庁跡へ到着。

大宰府政庁跡を出発点とし、「大伴旅人」邸推定地の一つとされる坂本八幡神社(御祭神:応神天皇)へと歩きます。そして、福岡県庁南側にある東公園の日蓮上人の銅像を建立したことで知られる佐野前励(日菅)氏のお弟子さんが建立された日菅寺の前を通り、市民の森へと入っていきました。

ここまでは幾分緩やかな登りですが、市民の森(春の森)の最奥部から一気に高橋紹運の胴塚がある岩屋城二の丸跡まで登ります(途中、当会副理事長の四王寺山での不思議な体験談を交えながら。)。

さすがに標高300m弱を一気に登りましたので、皆さん、お疲れになったことと思います。その後、岩屋城の「詰(本丸跡)」へ登り、大宰府の地形と我が町の宝特別史跡基肄城跡がある基山(きざん)を眺めます。今日は、「すっきり」晴れわたったおかげで、珍しく見通しがよくきく眺望です。参加メンバーの皆さんの中に、強烈なパワーをお持ちの「晴れ男、晴れ女」の方がおられたのだと思います。

ここで、小休止。かき氷の差し入れがあり、綺麗な眺望とともに皆さんエネルギーを再蓄積していただきました。

●岩屋城跡「詰(本丸跡)」での休憩

●岩屋城跡からの眺望(中央が基肄城がある基山(きざん))

そして、もうひと踏ん張りしていただき、大野城跡の増長天礎石群と鏡ヶ池、そして尾花礎石群を巡り、終着の福岡県民の森へとたどり着きました。

約4.0km弱の行程でしたが、参加された皆さん、お疲れ様でした。

昨年からの災害で、我が町の宝である特別史跡基肄城跡が壊れ、基山(きざん)に登ることができません。一刻も早い復旧を願います。

●本日の行程

●松田一也町長からご挨拶

早朝7時に基山町役場に集合し、まずは、松田町長にご挨拶いただき、基肄山歩会の皆さんの安全管理指導のもと、太宰府へとむかいます。行きがけのバスの中では、なんと松田町長から我が町基山と令和ゆかりの梅花の宴についての講義があり、皆さん熱心に聞き入っておられました。松田町長による貴重な予備知識をいただいたことで、我が町基山と令和ゆかりの地太宰府との関係について理解が進み、今日の登山の意味もご理解いただけたことと思います。松田町長、ありがとうございました。

そうこうしているうちに、午前7時50分に大宰府政庁跡へ到着。

大宰府政庁跡を出発点とし、「大伴旅人」邸推定地の一つとされる坂本八幡神社(御祭神:応神天皇)へと歩きます。そして、福岡県庁南側にある東公園の日蓮上人の銅像を建立したことで知られる佐野前励(日菅)氏のお弟子さんが建立された日菅寺の前を通り、市民の森へと入っていきました。

ここまでは幾分緩やかな登りですが、市民の森(春の森)の最奥部から一気に高橋紹運の胴塚がある岩屋城二の丸跡まで登ります(途中、当会副理事長の四王寺山での不思議な体験談を交えながら。)。

さすがに標高300m弱を一気に登りましたので、皆さん、お疲れになったことと思います。その後、岩屋城の「詰(本丸跡)」へ登り、大宰府の地形と我が町の宝特別史跡基肄城跡がある基山(きざん)を眺めます。今日は、「すっきり」晴れわたったおかげで、珍しく見通しがよくきく眺望です。参加メンバーの皆さんの中に、強烈なパワーをお持ちの「晴れ男、晴れ女」の方がおられたのだと思います。

ここで、小休止。かき氷の差し入れがあり、綺麗な眺望とともに皆さんエネルギーを再蓄積していただきました。

●岩屋城跡「詰(本丸跡)」での休憩

●岩屋城跡からの眺望(中央が基肄城がある基山(きざん))

そして、もうひと踏ん張りしていただき、大野城跡の増長天礎石群と鏡ヶ池、そして尾花礎石群を巡り、終着の福岡県民の森へとたどり着きました。

約4.0km弱の行程でしたが、参加された皆さん、お疲れ様でした。

昨年からの災害で、我が町の宝である特別史跡基肄城跡が壊れ、基山(きざん)に登ることができません。一刻も早い復旧を願います。

●本日の行程