2018年07月05日

■「草莽の民」(その16)

■配置売薬(その2)

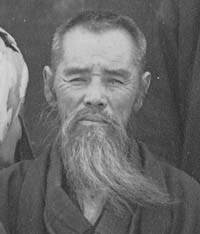

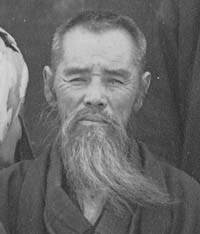

基山に引き付けてみると、明治24年(1891)に、基山の近代化の父ともいえる梁井幾太郎氏による薬種を扱う梁井商店が営業を開始し、久留米、熊本、博多へと販路を拡大し、明治22年(1889)の九州鉄道開通も手伝い大阪からの仕入れへと展開していきます。

■梁井幾太郎氏

■梁井幾太郎氏

大正3年の売薬法改正に伴い、大正4年(1915)には天本龍之助氏ほか5名が発起人となり、西海製薬合資会社が設立され、家庭内生産から工場制での生産へと転換し統一的な多量生産が実現していくことになりました。

■長崎街道と西海製薬(奥の白い木造建築)

現在では、町内にも製薬会社が3つ営業を継続されており、住民の多くが配置薬を置かれているお宅も多いと聞いています。不思議なことに、一軒に数社の配置薬を置かれる家もあり、聞くと、「お父さんの腹薬は、●●社の赤玉」、「お母さんの頭痛薬は、▲▲社の鎮痛薬」と、個人の「特効薬」が会社によって異なるということで、複数社の置き薬が入れられているということでした。「えっ?いくつも薬箱が置いてあったら混乱しないの・・・?」という疑問が浮かびますが、暗黙の「掟」があるのだそうです。それは、同じパッケージの薬は入れないという売薬人側の「掟」だそうです。相互に混乱し互いの儲けが分からなくなるという当たり前の考えですが、これを犯すと売薬人の世界で生きていけない固い掟なのだそうです。

■売薬人の方々が子どもたちむけに配ってくださる「おまけ」

(ゴム風船・紙風船)

※リンゴは、売薬人の方につくっていただきました。

基山に引き付けてみると、明治24年(1891)に、基山の近代化の父ともいえる梁井幾太郎氏による薬種を扱う梁井商店が営業を開始し、久留米、熊本、博多へと販路を拡大し、明治22年(1889)の九州鉄道開通も手伝い大阪からの仕入れへと展開していきます。

■梁井幾太郎氏

■梁井幾太郎氏大正3年の売薬法改正に伴い、大正4年(1915)には天本龍之助氏ほか5名が発起人となり、西海製薬合資会社が設立され、家庭内生産から工場制での生産へと転換し統一的な多量生産が実現していくことになりました。

■長崎街道と西海製薬(奥の白い木造建築)

現在では、町内にも製薬会社が3つ営業を継続されており、住民の多くが配置薬を置かれているお宅も多いと聞いています。不思議なことに、一軒に数社の配置薬を置かれる家もあり、聞くと、「お父さんの腹薬は、●●社の赤玉」、「お母さんの頭痛薬は、▲▲社の鎮痛薬」と、個人の「特効薬」が会社によって異なるということで、複数社の置き薬が入れられているということでした。「えっ?いくつも薬箱が置いてあったら混乱しないの・・・?」という疑問が浮かびますが、暗黙の「掟」があるのだそうです。それは、同じパッケージの薬は入れないという売薬人側の「掟」だそうです。相互に混乱し互いの儲けが分からなくなるという当たり前の考えですが、これを犯すと売薬人の世界で生きていけない固い掟なのだそうです。

■売薬人の方々が子どもたちむけに配ってくださる「おまけ」

(ゴム風船・紙風船)

※リンゴは、売薬人の方につくっていただきました。