2018年11月26日

■煉瓦の積み方の話(その1)

街なかを歩くと、時に赤煉瓦を使った塀や倉庫、鉄道の橋脚などを見ることがあります。我が町基山にも、農家集落を歩くと赤煉瓦が使われている倉庫や塀に出会い、その集落の歴史を感じるような気持になります。

この赤煉瓦の積み方や年代を考えることは、あまり気にとめることもなく、ついつい「ふつ~う」に眺めてしまいがちです。

今年のきやま創作劇「草莽の民」の時代考証をするにあたり、つい気になったので少し調べてみました。街なかを歩く時の一つの楽しみに生かしてみてください。

●赤煉瓦の積み方

赤煉瓦の積み方は、当然のことながら積み手の思いが表現されるものですから、様々な積み方が想定されます。ここでは歴史的な意匠として知られている3つの意匠を紹介し、併せて大まかな時代についても記しておきます。

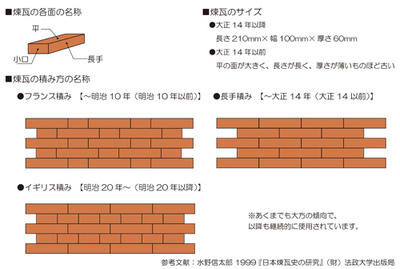

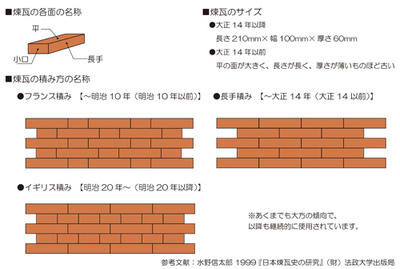

●赤煉瓦の部位と積み方

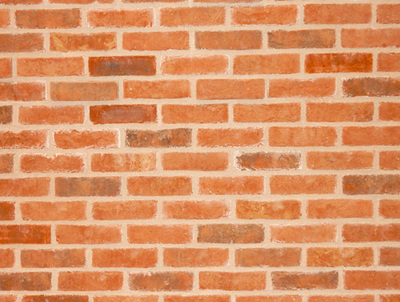

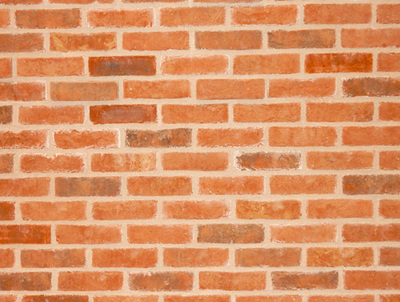

●実際の造形

【フランス積み】 長手-小口-長手-小口の配列で各段を積み上げるもの

【長手積み】 長手-長手-長手の配列で各段を積み、上下は各段の長手中央に継ぎ目がくるように配された積み方

【イギリス積み】 長手-長手-長手を配列する段の上下は、小口-小口-小口を配した積み方をするもの

なお、これら積み方の名称については、伝来した元の国を表しているのかは定かではありません。

・・・・・・つづく

この赤煉瓦の積み方や年代を考えることは、あまり気にとめることもなく、ついつい「ふつ~う」に眺めてしまいがちです。

今年のきやま創作劇「草莽の民」の時代考証をするにあたり、つい気になったので少し調べてみました。街なかを歩く時の一つの楽しみに生かしてみてください。

●赤煉瓦の積み方

赤煉瓦の積み方は、当然のことながら積み手の思いが表現されるものですから、様々な積み方が想定されます。ここでは歴史的な意匠として知られている3つの意匠を紹介し、併せて大まかな時代についても記しておきます。

●赤煉瓦の部位と積み方

●実際の造形

【フランス積み】 長手-小口-長手-小口の配列で各段を積み上げるもの

【長手積み】 長手-長手-長手の配列で各段を積み、上下は各段の長手中央に継ぎ目がくるように配された積み方

【イギリス積み】 長手-長手-長手を配列する段の上下は、小口-小口-小口を配した積み方をするもの

なお、これら積み方の名称については、伝来した元の国を表しているのかは定かではありません。

・・・・・・つづく