2018年06月22日

■「草莽の民」(その10)

■二国境・三国境(その4)

●枯れ松国境争論【紙芝居】

裏話も含め、いくつか想像を加えた紙芝居をつくってみました。

むかし話として読んでみてください。

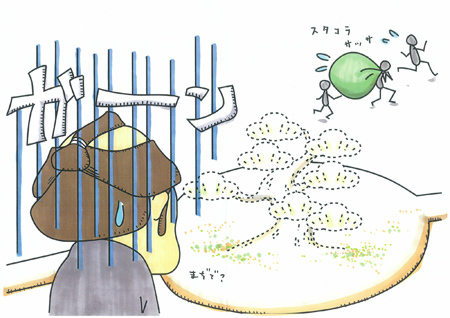

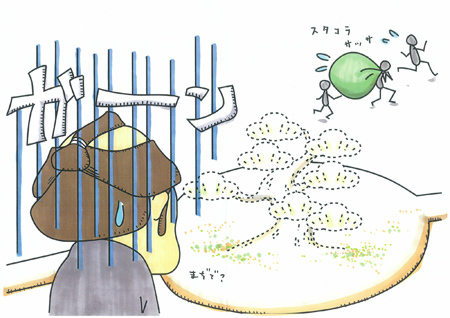

絵1

二国境を示す標石が建てられた土地は、もともと大きな松が植えられていました。しかし、文化2年に、この松が枯れてしまったので、田代代官所はその場に小さな松を植えました。

絵2

しかし、それを不満に思った人なのか、何者かがその松を取り除いてしまったのです。

代官所は、また松を植えても、再び誰かが持ち去ってしまうだろうと、肥前国城戸村の庄屋である梁井徳介に国境を標するための石碑を建てるよう命じました。

絵3

さて命令を受けた城戸村の庄屋徳介は、枯れ松があった土地は筑前の領地だという噂を耳にし、この状態でいきなり筑前国と話をしても諍いになるだけだということで、まずは、三国境に境石を建てることにしました。

当時、三国境には盛土をした割塚がありましたが、この割塚がすぐに壊れる心配があったわけではありません。

絵4

城戸村の徳介は、二国境について筑前原田村の庄屋山内杢七と二人で話すよりは、もう一つの国である筑後国を交えた三者で協力して三国境石を建てることで、筑前国原田村と仲良くなり、その後に二国境石の話をしようと考えたのです。

絵5

(個人御所蔵のため原図掲載ができずに申し訳ありません。)

そうして、肥前国の城戸村庄屋梁井徳介と筑前国の原田村庄屋山内杢七、そして筑後国の三沢村庄屋花田卯八の三名をそれぞれの筆頭として話し合いが行われ、三国境石は完成しました。

当時の絵図が基山町内の個人宅に残されており、江戸時代に描かれた絵図ですが、色彩鮮やかな絵図として貴重な資料の一つです。

三国境石建立を無事終了した城戸村梁井徳介は、この工事で仲良しになった筑前国原田村庄屋の山内杢七と代官から命じられていた二国境の課題に取り掛かります。しかし、予想したとおり、どこに建てるのか問題になりました。

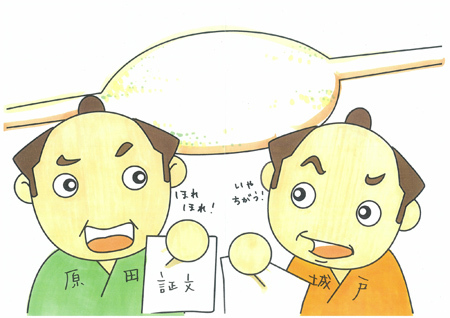

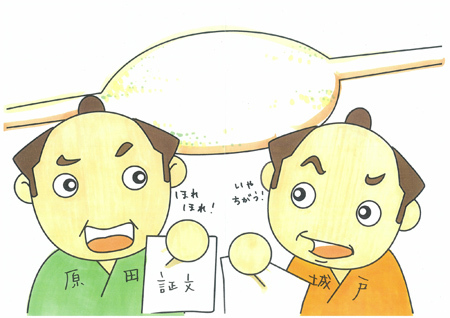

絵6

原田の庄屋も城戸の庄屋も、互いの記録や証文を持ち出し、「国境はここだ!」「あんいや、ここばい!」と言って譲りません。

そこで、城戸村の庄屋徳介は、三国境石を建てた時にお世話になった、筑前国の御境目掛(おさかいめかかり)に意見を求めました。

絵7

御境目掛から、「きっちり測量し、二等分にすべし。」との提案を受け、件の土地を二等分し、そこに主柱石と傍示石二ヶ所を建て、国境を表現する方法をとりました。

代官に命じられて2年の月日を費やしましたが、文化4年に二国境石建立が完了したのでした。

※国境に「口なし」ということで、国境線上には「クチナシ」が植えられていた絵図が残されています【絵1】。

描画:ともぞう 文:しょうこ

●枯れ松国境争論【紙芝居】

裏話も含め、いくつか想像を加えた紙芝居をつくってみました。

むかし話として読んでみてください。

絵1

二国境を示す標石が建てられた土地は、もともと大きな松が植えられていました。しかし、文化2年に、この松が枯れてしまったので、田代代官所はその場に小さな松を植えました。

絵2

しかし、それを不満に思った人なのか、何者かがその松を取り除いてしまったのです。

代官所は、また松を植えても、再び誰かが持ち去ってしまうだろうと、肥前国城戸村の庄屋である梁井徳介に国境を標するための石碑を建てるよう命じました。

絵3

さて命令を受けた城戸村の庄屋徳介は、枯れ松があった土地は筑前の領地だという噂を耳にし、この状態でいきなり筑前国と話をしても諍いになるだけだということで、まずは、三国境に境石を建てることにしました。

当時、三国境には盛土をした割塚がありましたが、この割塚がすぐに壊れる心配があったわけではありません。

絵4

城戸村の徳介は、二国境について筑前原田村の庄屋山内杢七と二人で話すよりは、もう一つの国である筑後国を交えた三者で協力して三国境石を建てることで、筑前国原田村と仲良くなり、その後に二国境石の話をしようと考えたのです。

絵5

(個人御所蔵のため原図掲載ができずに申し訳ありません。)

そうして、肥前国の城戸村庄屋梁井徳介と筑前国の原田村庄屋山内杢七、そして筑後国の三沢村庄屋花田卯八の三名をそれぞれの筆頭として話し合いが行われ、三国境石は完成しました。

当時の絵図が基山町内の個人宅に残されており、江戸時代に描かれた絵図ですが、色彩鮮やかな絵図として貴重な資料の一つです。

三国境石建立を無事終了した城戸村梁井徳介は、この工事で仲良しになった筑前国原田村庄屋の山内杢七と代官から命じられていた二国境の課題に取り掛かります。しかし、予想したとおり、どこに建てるのか問題になりました。

絵6

原田の庄屋も城戸の庄屋も、互いの記録や証文を持ち出し、「国境はここだ!」「あんいや、ここばい!」と言って譲りません。

そこで、城戸村の庄屋徳介は、三国境石を建てた時にお世話になった、筑前国の御境目掛(おさかいめかかり)に意見を求めました。

絵7

御境目掛から、「きっちり測量し、二等分にすべし。」との提案を受け、件の土地を二等分し、そこに主柱石と傍示石二ヶ所を建て、国境を表現する方法をとりました。

代官に命じられて2年の月日を費やしましたが、文化4年に二国境石建立が完了したのでした。

※国境に「口なし」ということで、国境線上には「クチナシ」が植えられていた絵図が残されています【絵1】。

描画:ともぞう 文:しょうこ

■令和6年度基肄城関連事業終了

■『基肄城を未来へつなぐ』企画展 開催中

令和6年度きやま創作劇『永遠(トワ)に君思う』始まり!

■令和5年度歴史散歩開催

■第7回きやま創作劇「むすび」の会

■「第15回きやま展」展示替え

■『基肄城を未来へつなぐ』企画展 開催中

令和6年度きやま創作劇『永遠(トワ)に君思う』始まり!

■令和5年度歴史散歩開催

■第7回きやま創作劇「むすび」の会

■「第15回きやま展」展示替え